Приямвада Натараджан - Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса]

- Название:Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9026-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Приямвада Натараджан - Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса] краткое содержание

Астрофизик Приямвада Натараджан находится на переднем крае исследований, она в буквальном смысле создает карты Вселенной — схемы распределения темной материи. В своей книге Натараджан рассказывает об открытиях, изменивших наши представления о Вселенной в прошедшем веке, о науке, стоящей за ними, и о пути признания радикальных научных теорий; размышляет о том, почему новые идеи о Вселенной и нашем месте в ней часто встречают в штыки даже в научном сообществе. Ведь наука, всегда меняющаяся и неполная, какой она и должна быть, — это лучший способ понять нашу чудесную, таинственную Вселенную.

Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

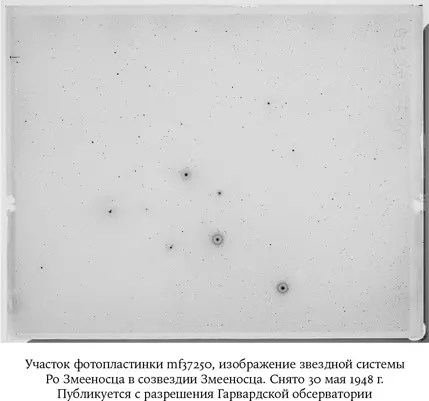

Фотопластинки, несомненно, стали важнейшими инструментами, ускорившими открытие расширяющейся Вселенной. Они зафиксировали первые материальные изображения ночного неба, которые можно было анализировать, хранить и снова включать в работу в рамках исследования и анализа. Они передавали подробное изображение ночного неба, что способствовало более тщательному изучению отдельных объектов.

Фотопластинка, предшественница фотопленки, представляет собой стеклянную пластину, покрытую фоточувствительной эмульсией, состоящей из соединений серебра, на которой можно фиксировать изображение. Пластинки были в употреблении в астрономии до 1990-х гг., так как они прочнее пленки, их сложнее помять или свернуть. Во многих известных астрономических исследованиях объекты регистрировали на пластинках. До изобретения цифровых камер фотопластинка была главным рабочим компонентом астрономического сообщества.

Фотография славится долгой и богатой историей, но если говорить о ее значении в нашем контексте, то главной здесь будет роль, которую она сыграла в фиксации изображений ночного неба. Фотографии астрономических объектов стали использоваться в научных целях в середине XIX в. Для снимков тусклых астрономических объектов была необходима длительная экспозиция и телескопам требовалась устойчивая опора, а также возможность постоянного перемещения для компенсации вращения Земли. Фокусировка телескопа на фиксированном участке неба в течение длительного времени стала непростой технической задачей. Изобретатель дагерротипии Луи-Жак Манде Дагер снял первое фото Луны в 1839 г. Луна выглядела как пуховый комок из-за сложностей с отслеживаем объекта при длительной выдержке. Уильям Крэнч Бонд и Джон Адамс Уиппл сделали первую фотографию звезды 17 июля 1850 г. с помощью 15-дюймового телескопа Гарвардской обсерватории, который все еще покоится в своей башне по адресу Гарден-стрит, 60, в Кембридже, в кампусе Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Затем в 1871 г. Ричард Мэддокс изобрел легкую желатиновую пластину с эмульсионным слоем. Путем проб и ошибок, работая с различными материалами, он обнаружил, что пластинки, покрытые бромистым кадмием и нитратом серебра, закрепляемые с помощью желатина, имеют невероятную светочувствительность. Джон Гершель, сын астронома Уильяма Гершеля, создал первую фотографию на стеклянной пластинке и ввел в обращение термины «позитив» и «негатив». Джон Гершель по праву заслужил титул выдающегося ученого, и его авторитетное исследование «Предварительные рассуждения об изучении натуральной философии» (Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy) было опубликовано в 1831 г. в «Кабинетной энциклопедии» (Cabinet Сyclopaedia) Дионисия Ларднера. Работа, формулирующая метод научного исследования, вдохновила многих ученых, включая натуралиста Чарльза Дарвина {13} . Гершель разработал технику покрытия стеклянной пластины с одной стороны желатиновой эмульсией, содержащей микрокристаллы высокочувствительного составного галогенида серебра. Размер кристаллов определяет чувствительность, контрастность и разрешение изображения. При воздействии света эмульсия постепенно темнеет, запечатлевая рисунок и оставляя негативный отпечаток.

К началу 1900-х гг. применение фотопластинок в астрономии стало повседневной практикой. Для обработки снимков требовалась напряженная ручная работа, и с этой целью Эдвард Пикеринг, директор Гарвардской обсерватории, нанял группу женщин-исследователей, среди которых была Генриетта Суон Ливитт (и их работа имела решающее значение для миссии Хаббла), за зарплату 25–30 центов в час. Пикеринг нанял Ливитт и других женщин с высшим образованием для работы в рамках его амбициозного исследования, целью которого были каталогизация и точное измерение яркости и цвета каждой звезды на небе. В 1950-х гг. Лаборатория научных вычислений имени Томаса Дж. Уотсона, основанная в Колумбийском университете, в сотрудничестве с IBM первой внедрила автоматизированный способ измерения астрономических пластин, и таким образом машины в итоге заменили человеческие ресурсы и взяли на себя функции счетных устройств. Автоматизация процесса измерения пластин в дальнейшем способствовала извлечению данных из целого ряда исследований, посвященных крупным участкам небесной сферы.

Мощность телескопов и фотопластин стала тем инструментом, который внезапно сделал невидимое видимым, придал осязаемую форму эфемерному и навсегда запечатлел то, что ранее было мимолетным. Эти разработки раздвинули горизонты, повысили объективность и доработали способ превращения информации в доказательную основу. Астрономические наблюдения превратились в двигатель открытий, предоставляя фактический материал, иллюстрирующий космические явления.

Именно Слайфер, которого мы упоминали выше, с помощью нового наблюдательного оборудования нашел одну из первых зацепок: в 1912 г. он обнаружил, что туманность Андромеды, судя по всему, стремительно движется в нашем направлении с довольно существенной скоростью около 300 км/с, что составляет около 1 млн км/ч. В 1914 г., при ее измерении, он выяснил, что несколько других туманностей также движутся с высочайшей скоростью, но уже в противоположном от нас направлении. Эти скорости было невозможно себе представить. Например, в 1912 г. на гонках «Индианаполис-500» самый быстрый автомобиль, который первым пришел к финишу, двигался со средней скоростью всего 129 км/ч. Отчасти изумление, которым сопровождались подобные наблюдения, было вызвано абсолютной невозможностью человеческого воображения охватить такие колоссальные скорости.

Внешние галактики (которые в то время называли внегалактическими туманностями) считались скоплениями звезд, которые либо были слишком тусклыми, либо располагались слишком близко друг к другу, чтобы их можно было рассмотреть по отдельности невооруженным глазом. Сегодня нам известно, что галактики, подобные нашему Млечному Пути, состоят из сотен миллиардов звезд, газа и пыли и что во Вселенной помимо нашей есть миллиарды и миллиарды других галактик. Во времена Слайфера точное расстояние до туманностей оставалось неизвестным, и один из вопросов, который часто вызывал дебаты среди астрономов, звучал так: располагались ли эти далекие туманности внутри нашей Галактики или же они были «островами во Вселенной» за пределами Галактики? Предполагаемый размер Вселенной в те дни, как и сегодня, определялся по видимой границе — насколько далеко мы можем проникнуть взглядом с помощью самых передовых из имеющихся инструментов. Что касается концепции, то представление о туманностях как изолированных в космосе скоплениях звезд не было чем-то новым. Английский астроном Томас Райт (1711–1786) сформулировал эту концепцию еще в 1750 г. Райт, который на протяжении всей жизни был поглощен желанием примирить свои религиозные и научные взгляды, воспринимал такие астрономические объекты в рамках космотеологического мировоззрения. До измерения космических расстояний существовало предположение, что любой объект Вселенной очень похож на другой, и поэтому, если считать, что все звезды приблизительно такие же яркие, как Солнце, самые тусклые кажутся таковыми, так как просто находятся гораздо дальше. Следовательно, расстояния до них можно измерить, сравнив их с яркостью Солнца. Однако предположения изобретательного Райта выходили за пределы Млечного Пути: он представлял, что туманности могут находиться и вне нашей обитаемой Галактики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Приямвада Натараджан - Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса]](/books/1075278/priyamvada-nataradzhan-karta-vselennoj-glavnye-idei.webp)