Приямвада Натараджан - Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса]

- Название:Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9026-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Приямвада Натараджан - Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса] краткое содержание

Астрофизик Приямвада Натараджан находится на переднем крае исследований, она в буквальном смысле создает карты Вселенной — схемы распределения темной материи. В своей книге Натараджан рассказывает об открытиях, изменивших наши представления о Вселенной в прошедшем веке, о науке, стоящей за ними, и о пути признания радикальных научных теорий; размышляет о том, почему новые идеи о Вселенной и нашем месте в ней часто встречают в штыки даже в научном сообществе. Ведь наука, всегда меняющаяся и неполная, какой она и должна быть, — это лучший способ понять нашу чудесную, таинственную Вселенную.

Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

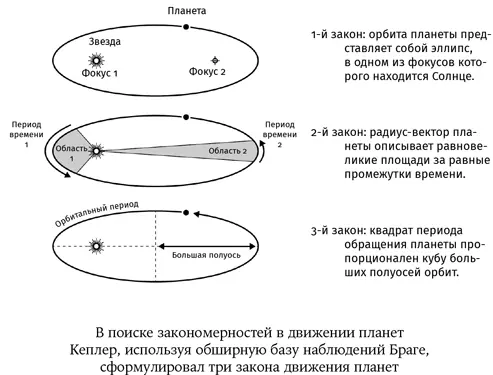

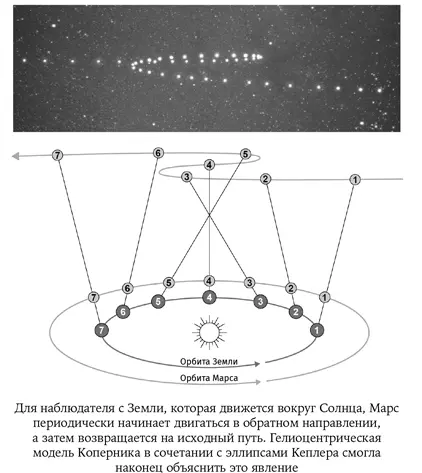

Вслед за правильным расчетом земной орбиты и разработкой законов Кеплера появилось решение для загадки Марса. Земля и Венера вращались вокруг Солнца по орбитам, которые крайне незначительно, почти незаметно отклонялись от идеального круга, что соответствовало Птолемеевой картине мира. Для Марса, с другой стороны, характерен значительно больший эксцентриситет его орбиты, который был далек от орбиты круговой.

Кеплер являлся убежденным последователем Коперника и никогда не воспринимал комбинированную модель, предложенную Браге. Но даже у него не было уверенных объяснений, почему движутся планеты, если не брать в расчет идею Птолемея о некой «первичной движущей силе», которая вращает небесные сферы. Несмотря на это, Кеплер первым занялся поисками причинно-следственной связи, говоря современными научными терминами. Он настаивал на идее наличия физической причины и пытался разработать принципы физики небесных тел. Помимо вращения Солнца он рассматривал магнетизм в качестве возможной силы, ответственной за планетные движения. В классической теории вплоть до Коперника еще никогда не пытались искать физическую причину того, почему планеты движутся именно так, а не иначе. Несмотря на эту новаторскую попытку, Кеплер быстро сдался, так как не понимал роли инерции. Причина рассматривалась скорее как философская, а не астрономическая. Конечно, астрономия была частью натурфилософии. Во многом астрономия оказалась той интеллектуальной дисциплиной, которая ускорила разделение натурфилософии и формирующейся области знаний, которую мы в наши дни называем современной наукой.

Отслеживание происхождения новой идеи — задача непростая. Как мы видим на примере развития моделей, которые я только что описала, карты показывают нам состояние знаний в конкретный момент времени и служат действенными маркерами эволюции, в процессе которой происходит представление, распространение, обсуждение и оспаривание новых идей, сочетающих в себе исследование, технологии и осознание.

В то время как люди древности могли надеяться только на свои глаза, современные астрономы располагают телескопами на Земле и в космосе, что значительно расширило возможности для наблюдения за объектами ближнего и дальнего космоса. Карты звездного неба несут в себе отпечаток этой трансформации, фиксируя в графическом виде, как человеческое восприятие неба от воображаемого и мифологического перешло к реальному и логичному. Хотя Кеплер предоставил убедительную схему движения планет, понадобились новые инструменты для научных исследований и новые идеи для того, чтобы раз и навсегда разрешить этот вопрос. Подзорная труба, продававшаяся в 1608 г. на рынке Амстердама, после того как ее приспособили для новой цели, превратилась в телескоп, который позволил обозревать в ночном небе далекие объекты. Галилео Галилей считается изобретателем астрономического телескопа — усовершенствованной обычной подзорной трубы, — которым пользовался, когда открывал спутники Юпитера, пятна на Солнце и фазы Венеры, а также при картографировании поверхности Луны. Галилео также способствовал продвижению понятия небесной механики. Следующий значительный шаг оставался за английским физиком Исааком Ньютоном и его изданием «Математические начала натуральной философии» (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) 1687 г., которое часто называют просто «Начала» и которое очерчивает основные принципы закона всемирного тяготения. Этот трактат был бы невозможен без открытия Кеплером трех законов. Ньютон совершил самый дерзкий на тот момент скачок, объединив земное и небесное законом всемирного тяготения. Он стер различия между небом и Землей и показал, что в обеих сферах работают одни и те же законы. Именно в это время, в 1600-х гг., начала появляться методологическая система, которую мы теперь называем наукой.

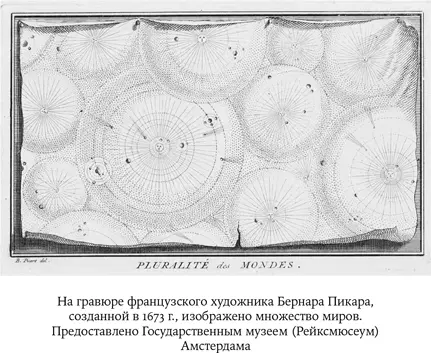

Радикальные метаморфозы картины мира, провозглашенные Коперником и получившие поддержку в процессе наблюдений в телескоп Кеплера, Галилео и многих других, возродили к жизни древние догадки о структуре большого космоса. Эта эволюция привела к возврату интереса к вопросу, существуют ли другие миры за пределами Солнечной системы. Гравюра конца XVII в., созданная французским художником Бернаром Пикаром, раскрывает его идею о множественности миров, которые могут существовать во Вселенной, иначе говоря, многообразии других звезд за пределами Солнца, которые могли бы стать домом для собственных планетарных систем, похожих на нашу Солнечную систему. Когда вопрос с Солнечной системой прояснился, астрономы устремили взоры за ее пределы, чтобы переосмыслить и отметить на карте то, что может находиться за пределами нашей планетной системы.

Как и многие современные астрономы, я унаследовала этот древний интерес к созданию карт и их истории. Хотя вместо астролябий можно строить модели с помощью компьютеров, мы остаемся исследователями космоса. Рубеж неизведанного — это уже не границы мира, изучаемого с борта каравеллы, но границы нашей Вселенной, которую можно разглядеть через самые мощные телескопы, созданные человечеством. Мы рисуем и перерисовываем наши космологические карты с помощью все более и более сложных инструментов. Отныне можно увидеть рубежи, которые уходят далеко за пределы нашего воображения — к дальним областям космоса и назад во времени, к лепету юной Вселенной вскоре после Большого взрыва, когда она была создана. Продолжается традиция, которая возникла при вступлении в мир логоса и к настоящему времени преобразовалась в мир научного метода. Мы увидим это развитие на следующих страницах — как конкурируют друг с другом результаты наблюдений и новые теории и как те и другие совершенствуют радикальные концепции нашего места в мире, которое уточняется по мере развития космологии.

2. Границы отодвигаются

Холодным февральским утром 1848 г. Эдгар Алан По читал лекцию под названием «О космографии Вселенной». Она проходила в государственной Нью-Йоркской общественной библиотеке. Присутствовало всего 60 человек, и они покинули зал разочарованными и озадаченными. И все же эта лекция и предшествующая ей работа послужили основой для поэмы в прозе «Эврика», в которой По демонстрирует личное понимание происхождения Вселенной. Некоторые воспринимают «Эврику» как пророческое произведение, предугадывающее новые научные открытия, другие — как произведение романтическое, очень личное или даже нарочито сатирическое. На первых страницах По восклицает: «Я вознамерился говорить о Физической, Метафизической, и Математической — о Вещественной и Духовной Вселенной: о ее Сущности, ее Происхождении, ее Сотворении, ее Настоящем Состоянии, и Участи ее» [1]. Он продолжает описывать Вселенную как непостоянную и изменяющуюся. Это в корне противоречило существующему в научном сообществе видению статичной Вселенной. За неимением доказательств По в своей поэме пытается быть убедительным за счет предположений. Тем не менее в 1848 г. было невозможно убедить кого-либо в состоятельности новой научной идеи без предоставления эмпирических доказательств. Научное объяснение нуждалось в поддержке расчетов и наблюдений. Конечно, По не проводил каких-либо научных изысканий. Но он был прав.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Приямвада Натараджан - Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса]](/books/1075278/priyamvada-nataradzhan-karta-vselennoj-glavnye-idei.webp)