Брайан Китинг - Гонка за Нобелем. История о космологии, амбициях и высшей научной награде

- Название:Гонка за Нобелем. История о космологии, амбициях и высшей научной награде

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9163-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Брайан Китинг - Гонка за Нобелем. История о космологии, амбициях и высшей научной награде краткое содержание

Каково это — быть очевидцем Большого взрыва? В 2014 году астрономы, вооруженные самым мощным в истории наземным радиотелескопом BICEP2, сочли, что увидели искру, воспламенившую Большой взрыв. Миллионы человек по всему миру смотрели прямую трансляцию пресс-конференции из Гарвардского университета, на которой было объявлено об этом эпохальном открытии. Но действительно ли космологи прочитали космический пролог или же, загипнотизированные мечтой о Нобелевской премии, были обмануты галактическим миражом?

Брайан Китинг — космолог и разработчик эксперимента по исследованию реликтового излучения BICEP — рассказывает историю захватывающего открытия, сделанного в ходе программы BICEP2, и о последовавшей научной драме. Научный азарт и стремление разгадать тайну рождения Вселенной приводят автора в разные уголки земного шара — от Род-Айленда до Южного полюса, от Калифорнии до Чили, и в это путешествие, наполненное личными откровениями и глубокими прозрениями, он приглашает читателя. Китинг рисует яркую картину мира современной науки с его ожесточенной конкуренцией и нередкими разочарованиями. Он провокационно утверждает, что Нобелевская премия, вместо того чтобы способствовать научному прогрессу, иногда оказывается препятствием, поощряя в ученой среде конкуренцию и жадность, заставляя неоправданно торопиться с открытиями и тормозя смелые научные инновации.

Вдумчиво переосмысливая намерения Альфреда Нобеля, Китинг предлагает практические решения по реформированию премии и свое ви́дение научного будущего, в котором космологи смогут наконец-то заглянуть в начало времен.

Гонка за Нобелем. История о космологии, амбициях и высшей научной награде - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

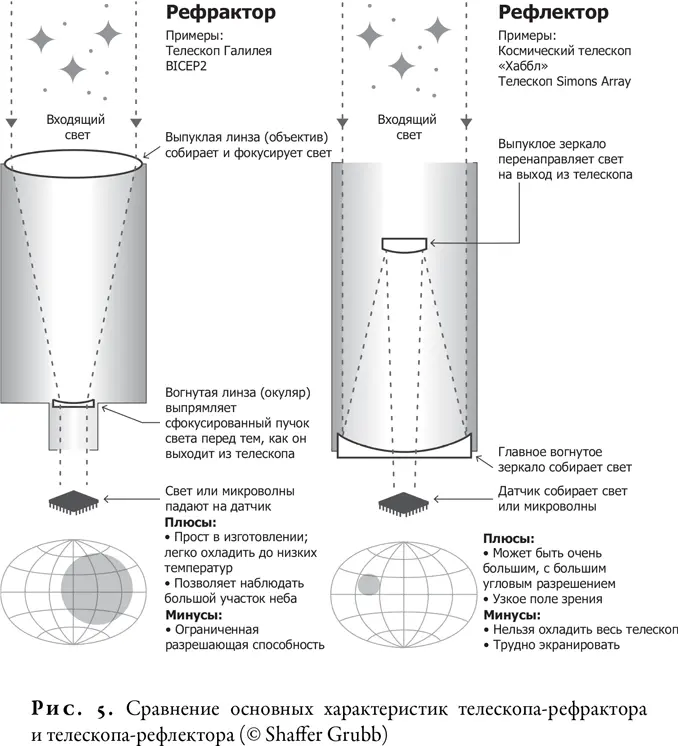

Галилей умер в январе 1642 года. К счастью, континуум великих физиков не прервался: на Рождество того же года на свет появился Исаак Ньютон. Среди своих занятий алхимией и оккультизмом Ньютон нашел время, чтобы изобрести новый тип телескопа — зеркальный телескоп, в котором свет собирался и фокусировался не линзами, а изогнутыми зеркалами. Главное преимущество телескопа-рефлектора состояло в том, что зеркала большого диаметра было гораздо проще изготовить, чем большие линзы. Благодаря этому рефлекторные телескопы имели гораздо большую приемную площадь, что позволяло им улавливать свет от более слабых (тусклых) объектов. (На рис. 5 приведено сравнение рефрактора и рефлектора.)

Именно на слабые объекты обратил свой взор Уильям Гершель, выдающийся астроном XVIII века, перенявший телескопическую эстафету у Галилея и Ньютона. Но в отличие от Галилея Гершель использовал телескоп как Архимедов рычаг, чтобы вернуть Земле ее почетное центральное место, вызвав тем самым вторую волну Великих дебатов. И снова пыль и желание — коварные спутники астрономов — завели Гершеля на территорию заблуждений, как Галилея за столетие до него. Каким образом, я скоро объясню.

Используя самый большой рефлекторный телескоп своего времени — с диаметром зеркала 1,2 м и фокусным расстоянием 12,2 м, Гершель принялся изучать ночное небо над Британскими островами. Несмотря на исполинские размеры телескопа, Гершель ставил перед собой весьма скромные цели: он надеялся открыть какие-нибудь новые звезды и, если повезет, пролетающую мимо комету. Но вместо этого неожиданно для самого себя он удвоил размеры Вселенной.

Открыв у Сатурна два новых спутника, Гершель обратил внимание на маленький, неизвестный прежде дискообразный объект. Скопировав сценарий Галилея, он окрестил новый объект Звездой Георга в честь английского короля Георга III. Впоследствии эта звезда была признана планетой и переименована в Уран. Хотя Уран находится в два раза дальше от Солнца, чем Сатурн, его можно увидеть невооруженным глазом — если знать, что искать.

Левиафан Гершеля пролил свет и на другие тусклые объекты. Наиболее важными среди них были туманности (в астрономии их называют латинским термином nebula , что означает «облако»), которые, как мы помним, Галилей считал скоплениями звезд. Несмотря на гораздо более мощный телескоп, Гершель не смог выделить в туманностях отдельные звезды. Возможно, Галилей ошибался и относительно истинной природы Млечного Пути? Этот вопрос заставил Гершеля реализовать самый амбициозный астрономический проект XVIII века — составить первую подробную карту галактики Млечный Путь, на что потребовалось несколько десятилетий кропотливого труда.

Возможно, он бы не сумел этого сделать, не будь у него секретного оружия — гениальной сестры Каролины, которая позже стала первой в истории женщиной-ученым, принятой на равных коллегами мужского пола {9} . Она не только помогала брату, но и самостоятельно открыла множество комет и ранее неизвестных туманностей (которые, что интересно, в те времена часто принимали за кометы). Она стала первой женщиной, избранной почетным членом Лондонского королевского астрономического общества и получившей от него золотую медаль, — достижение, которое лишь 200 лет спустя повторила Вера Рубин.

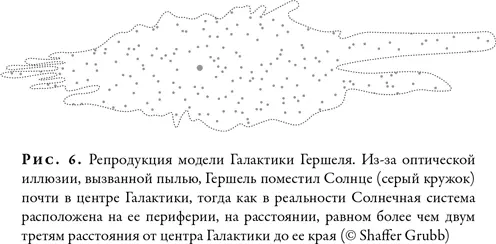

Когда Гершель закончил составление своей карты Млечного Пути, космическое эго человечества было реабилитировано. Солнечная система гордо красовалась посреди огромного массива звезд (рис. 6). Коперник опровергнут: все-таки мы были в центре всего, что за пределами нашей Солнечной системы.

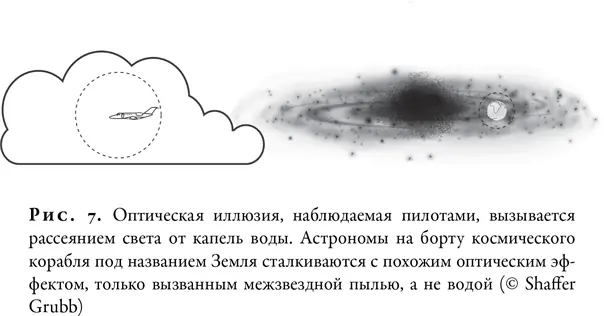

Самонадеянность Гершеля простительна: он пал жертвой мощной оптической иллюзии. Чтобы объяснить это, воспользуюсь правом дипломированного физика и сравню туманность с облаком. Одна старая научная шутка о том, как физик пытался решить проблему коровы, не дающей молока, начинается со слов: «Возьмем корову сферической формы…» Хотя я никогда в жизни не видел сферической коровы, я как пилот-любитель много раз видел сферические облака, вернее облака, которые казались мне таковыми. Когда вы летите внутри облака, то видите только на несколько метров вокруг себя, поэтому облако кажется вам белой сферической оболочкой. Многие пилоты описывают это визуальное ощущение так, как будто вы находитесь внутри шарика для пинг-понга. Эта иллюзия вызывается феноменом под названием «рассеяние Ми».

Облака состоят из крошечных молекул воздуха и более крупных молекул воды. Воздух и вода прозрачны, так что млечный эффект не связан с цветом самих молекул. Капли воды намного больше, чем длина волн солнечного света, проходящего через облако. Солнечный свет может казаться желтым, но на самом деле в нем множество цветов, что хорошо видно в радуге после дождя. Когда солнечный свет проходит через капли воды, все цвета смешиваются, и рассеянный цвет кажется белым. Помимо этого, рассеяние уменьшает интенсивность света по пути от его источника к нам.

Таким образом, какой бы причудливой ни была реальная форма облака, пилоту, который летит внутри него, она представляется сферической белой оболочкой, центрированной вокруг самолета (рис. 7.).

В 1847 году астроном Вильгельм Струве [14]обнаружил причину, по которой Гершель центрировал нашу Галактику вокруг Земли: рассеяние {10} . Вид с Земли можно сравнить с видом из кабины самолета; мы все пилоты и находимся на борту космического корабля под названием Земля. Но здесь аналогия заканчивается, поскольку вместо молекул воды, рассеивающих солнечный свет в облаке, в галактике Млечный Путь крошечные частицы межзвездной пыли рассеивают свет звезд. В какую бы сторону космоса мы ни посмотрели, количество звезд стремительно уменьшается с увеличением расстояния. Струве назвал эту комбинацию затухания и рассеяния света межзвездным поглощением, хотя он и не знал, чем именно это явление вызывается. Как бы то ни было, межзвездное поглощение мешало определить, находимся мы в центре Галактики или нет. Где бы мы ни находились, нам все равно казалось бы , что мы в центре.

На следующие несколько десятилетий в астрономической науке наступило затишье, пока астрономы не построили еще более мощные телескопы и наконец-то классифицировали туманности на два типа: содержащие отдельные звезды и очевидно состоящие из «млечности», которая не разлагается на отдельные звезды, какие бы сильные телескопы ни использовались.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: