Вера Черногорова - Загадки микромира

- Название:Загадки микромира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Черногорова - Загадки микромира краткое содержание

Об этом и о том, что у них общего и чем они отличаются друг от друга рассказывается в книге В. Черногоровой.

Загадки микромира - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Значит, эксперименты Р. Хофштадтера можно было объяснить только тем, что элементарные частицы — сложные образования с определенным размером. Какой же сейчас представляют себе ученые электромагнитную структуру протона и нейтрона?

От физиков, изучающих микромир, невозможно требовать воссоздания точной структуры элементарной частицы на основании экспериментальных данных по рассеянию.

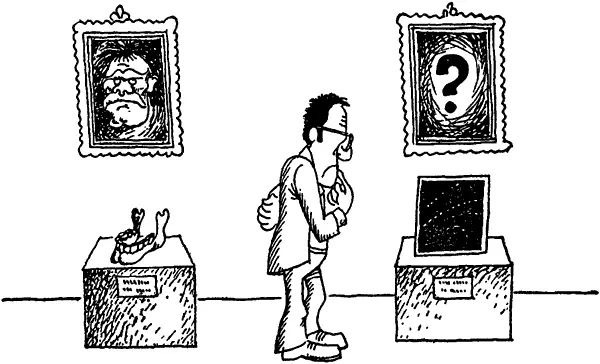

По черепу можно восстановить многие детали лица. Наверное, многие видели оригинальные скульптуры Герасимова в Музее антропологии. Его скульптурные портреты очень достоверны потому, что существует строгая зависимость между размером и формой любой кости черепа и соответствующей ей мышцы лица.

Физик поступает скорее как палеонтолог, который по одной берцовой кости или челюсти вынужден воссоздать облик ископаемого существа. Разумеется, реконструированный облик какого-нибудь ящера может не совпадать в деталях с жившим миллионы лет назад существом. Да этого и трудно ожидать. Тем не менее в общих чертах мы получаем более или менее достоверную картину.

Что же, в сущности, удалось обнаружить Р. Хофштадтеру? «Элементарные» протоны и нейтроны имеют весьма сложную структуру. Большая часть их массы сосредоточена в области пространства с радиусом приблизительно 0,8 · 10 –13сантиметра. Ее окружает рыхлая мезонная оболочка, которую физики именуют то мезонным облаком, то мезонной шубой. Плотность мезонной оболочки с удалением от центра уменьшается.

Заряд протона распределен тоже неоднородно. На центральную часть приходится чуть больше десяти процентов, остальная же размазана по мезонному облаку.

Раньше казалось, что нейтрон, в среднем нейтральный, имеет области, заряженные положительно и отрицательно. Но такая модель нейтрона потерпела фиаско. Электронный десант, подбираясь к нему, не обнаружил электрического форпоста — заряженного мезонного облака. Может быть, заряд прячется где-то глубже?

Сейчас электроны очень больших энергий проникают в нейтрон уже на расстояние 0,2 · 10 –13сантиметра, а заряженной области пока еще не нашли. Неужели нейтрон точечный?

Нет, это не так. Нельзя сказать, что электроны, достигнув этой необыкновенной глубины, не встретили на пути никакого сопротивления. Напротив, как раз там, где должна находиться мезонная шуба, налетающие электроны вдруг почувствовали магнитное воздействие.

Значит, и у нейтрона есть мезонное облако? Да. Оно таких же, как и у протона, размеров, только облако это электрически нейтрально. Возможно, оно состоит из нейтральных пи-мезонов, а может быть, из пар отрицательных и положительных мезонов.

Результаты эти заставили физиков засомневаться в точечности остальных частиц. Но как это проверить? Одно дело — долгоживущий нуклон. Ну а как исследовать частицу, существующую меньше 10 –10секунды? Как быть с теми частицами, которые появляются на свет всего лишь на 10 –19секунды? Как сделать из них мишень для электронов?

И все-таки в последнее время ученые нашли способ «измерить» пи-мезон. Оказалось, что и он не точечный, а имеет вполне определенный радиус, около 0,8 · 10 –13сантиметра. Разумно предположить, что все частицы, испытывающие сильные взаимодействия, таких же размеров.

Ну а что сказать о мю-мезоне, электроне и нейтрино? Мю-мезон и электрон даже на расстоянии менее 10 –14сантиметра ведут себя по отношению друг к другу как два точечных заряда. Из этого можно сделать только один вывод: если они все-таки имеют размеры, то размеры их меньше 10 –14сантиметра.

Итак, «легенды» о точечных частицах больше не существует. Теперь никому не надо доказывать, что, по крайней мере, сильно взаимодействующие частицы — сложные системы с конечным электромагнитным радиусом.

Так что же такое элементарная частица? Последняя ли это «матрешка» в структуре строения материи или нет?

Сенсационные результаты экспериментов Р. Хофштадтера по рассеянию быстрых электронов способствовали появлению составных моделей элементарных частиц.

В наиболее удачной составной модели, предложенной японским ученым Сакатой, такими основными частицами, из которых строились все остальные, были выбраны лямбда-гиперон, протон и антинейтрон. В ней нашла свое дальнейшее развитие идея выдающихся теоретиков Ферми и Янга, впервые предложивших построить элементарную частицу, пи-мезон, из нуклона и антинуклона, то есть из частиц в несколько раз более тяжелых.

Успешное описание этой моделью ряда ядерных реакций и предсказание ею некоторых свойств частиц вызвало взрыв «моды» на составные модели. Теперь чуть ли не каждый теоретик (и даже нетеоретик) считал для себя делом чести создать собственную, пусть даже экстравагантную, модель элементарной частицы. Но открытие новых частиц, исследование взаимодействия между ними отбрасывали эти эфемерные построения одну за другой. Даже серьезная гипотеза Сакаты не выдержала испытания временем, потому что в ней неудачно были выбраны основные частицы.

Однако математический аппарат этой модели позволил обнаружить новые закономерности в мире элементарных частиц. Идея Сакаты о возможности построения их из трех основных была ближайшей предысторией кварковой модели строения материи, о которой мы узнаем в следующей главе.

Любопытно, что еще в начале века, когда была известна единственная элементарная частица — электрон, Дж. Дж. Томсон уже пытался понять ее строение. В лекции, так и названной — «По ту сторону электрона», — он сказал:

«Быть может, некоторые из вас готовы меня спросить: следует ли идти за пределы электрона, не будет ли это слишком далеким? Не надо ли где-нибудь провести границу? Очарование физики в том и состоит, что в ней нет жестких и твердых границ, в ней каждое открытие не является пределом, а только аллеей, ведущей в страну еще не исследованную, и сколь бы долго ни существовала наука, всегда будет изобилие нерешенных проблем и физикам никогда не будет опасности стать безработными».

В своей книге, изданной в 1958 году, академик М. Марков говорил о необыкновенной сложности современного образа элементарной частицы, когда каждая из них «начинает представляться сложной композицией всех „элементарных“ частиц. Если, действительно, все частицы необходимы для построения образа каждой из них, то естественно искать какой-то другой „материал“, более элементарный в том смысле, что он явился бы общим для всего списка фундаментальных частиц».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: