Йэн Стюарт - Математика космоса [Как современная наука расшифровывает Вселенную]

- Название:Математика космоса [Как современная наука расшифровывает Вселенную]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5228-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Йэн Стюарт - Математика космоса [Как современная наука расшифровывает Вселенную] краткое содержание

«Математика космоса» — это волнующий и захватывающий математический квест на деталях внутреннего мира астрономии и космологии.

Издание подготовлено в партнерстве с Фондом некоммерческих инициатив «Траектория».

Математика космоса [Как современная наука расшифровывает Вселенную] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Астрономы считают, что, когда кометы только появились в ранней Солнечной системе, они росли путем аккреции, так что на них постепенно откладывался лед, слой за слоем, примерно как листья на луковице. Мы можем задаться вопросом, соответствуют ли геологические формации, видимые на фотографиях 67P, этой теории, и если да, то использовать геологию, чтобы реконструировать историю кометы.

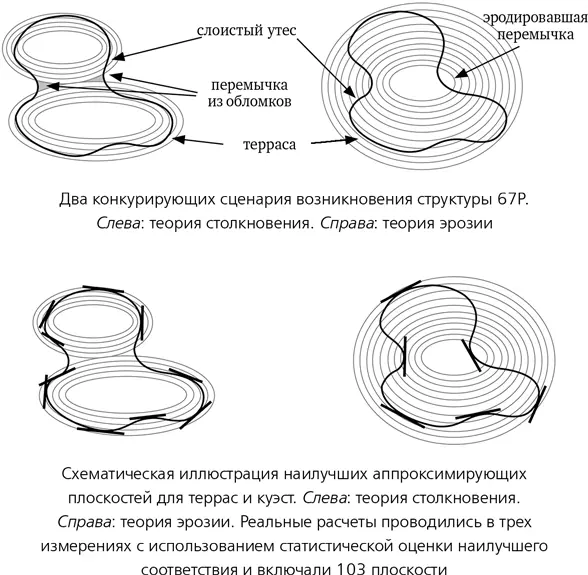

Маттео Массирони с сотрудниками выполнили эту работу в 2015 году. Полученный ими результат хорошо согласуется с теорией о том, что форма утенка возникла в результате мягкого столкновения. Базовая идея состоит в том, что историю кометы можно вывести из геометрии ее ледяных слоев. При тщательном визуальном анализе изображений исследователи склонялись к теории двух тел, но, помимо рассматривания фотографий, команда Массирони провела также тщательный математический анализ с использованием трехмерной геометрии, статистики и математических моделей гравитационного поля кометы. Начав с математического представления наблюдаемой формы кометной поверхности, ученые для начала выяснили положение и ориентацию 103 плоскостей, каждая из которых наилучшим образом соответствовала какой-нибудь геологической особенности, связанной с наблюдаемыми слоями, такой как терраса (плоская область) или куэста (один из типов гребней). Они обнаружили, что эти плоскости хорошо согласуются между собой на каждом сегменте, но не сходятся на перемычке, где соединяются сегменты. Это указывает на то, что каждый сегмент при формировании собирал на себя, как на луковицу, слои, прежде чем сегменты сблизились и соединились.

Когда слои формируются, они, как правило, примерно перпендикулярны местному направлению гравитации — по смыслу это означает, что вещество, откладываясь на тело, падает вниз . Поэтому для дальнейшего подтверждения команда просчитала гравитационное поле кометы по каждой из двух гипотез и использовала статистические методы, чтобы показать, что расположение слоев лучше соответствует модели столкновения.

Ядро 67P, хотя и состоит в основном изо льда, черно как ночь и испещрено тысячами камней. Зонд Philae совершил сложную и, как оказалось, лишь временную посадку на голове утенка. Посадка прошла не так, как планировалось. В состав оборудования Philae входил небольшой ракетный двигатель, шурупы-ледобуры с винтовой резьбой, гарпуны и солнечная панель. План был такой: аккуратно посадить аппарат, запустить двигатель, чтобы он прижал Philae к поверхности кометы, зацепиться гарпунами, чтобы удержать аппарат на месте после выключения двигателя, ввернуть ледобуры в ядро кометы для надежности, а затем воспользоваться солнечной панелью, чтобы зарядиться энергией. Но человек предполагает, а Бог располагает… Ракетный двигатель не запустился, гарпуны не зацепились, костыли не ввернулись, зонд отпрыгнул и летел вдоль поверхности еще пару часов, а когда наконец упал, солнечная панель оказалась в глубокой тени, где практически невозможно было подзарядиться от солнечного света.

Несмотря на «идеальное приземление на три точки — два колена и нос», Philae выполнил почти все свои научные задачи и отослал на Землю ценные данные. Ученые надеялись, что ближе к Солнцу, когда света станет больше, зонд может «проснуться» от своего электронного сна и еще немного поработать. Через несколько месяцев Philae действительно ненадолго проснулся и восстановил контакт с ЕКА, но связь была вновь потеряна, вероятно, потому, что зонд повредила повысившаяся активность ядра.

Пока энергия в аккумуляторах еще была, Philae успел подтвердить, что поверхность планеты состоит изо льда, покрытого слоем черной пыли. Как уже упоминалось, он также прислал данные о том, что в составе кометного льда дейтерия больше, чем в воде земных океанов, что поставило под сомнение теорию о том, что вода в океаны принесена в основном кометами в период формирования Солнечной системы.

Хитроумная работа с данными, которые аппарат все же сумел передать, дала и еще кое-какую полезную информацию. К примеру, математический анализ того, как сжимались посадочные стойки Philae, показывает, что местами ядро 67P покрыто твердой коркой, а местами имеет более мягкую поверхность. Среди изображений, сделанных Rosetta, есть фотография трех отметин в том месте, где зонд в первый раз сел на комету, и отметки эти достаточно глубоки, чтобы понять, что грунт в этом месте относительно мягкий. Бортовой молоток Philae не смог пробить лед в том месте, где аппарат оказался в конце концов, так что там грунт твердый. С другой стороны, тело 67P очень пористое: три четверти его объема составляет пустое пространство.

Кроме того, Philae прислал интереснейшие данные о химическом составе: обнаружены несколько простых органических (основанных на углероде, это не указывает на присутствие жизни) соединений и одно более сложное — полиоксиметилен, образованный, вероятно, из более простой молекулы формальдегида под действием солнечных лучей. Астрономы были поражены одним из химических открытий Rosetta — большим количеством молекул кислорода в газовом облаке, окружающем комету. Они были так удивлены, что поначалу решили, что произошла ошибка. В традиционных теориях происхождения Солнечной системы кислород должен был бы нагреться и вследствие этого прореагировать с другими элементами с образованием таких соединений, как углекислый газ, и, соответственно, не должен был бы присутствовать в свободной форме. Должно быть, Солнечная система на раннем этапе была менее бурным местом, чем считалось ранее, и позволяла медленно формироваться зернам твердого кислорода, не заставляя кислород вступать в соединения.

Это не противоречит более драматичным событиям, происходившим, как считается, в период формирования Солнечной системы, — миграции планет и столкновению планетезималей, но позволяет предположить, что подобные события, должно быть, происходили относительно редко и перемежались периодами медленного мягкого роста.

Откуда прилетают кометы?

Долгопериодические кометы не могут бесконечно болтаться на своих нынешних орбитах. Проходя сквозь Солнечную систему, они всегда рискуют испытать столкновение или тесное сближение, которое забросит их далеко в пространство — туда, откуда не возвращаются. Возможно, вероятность столкновения и невелика, но за миллионы оборотов шансы на то, что избежать подобных катастроф не удастся, накапливаются. Более того, кометы деградируют, теряя часть массы всякий раз, когда они огибают Солнце, и выбрасывают в пространство струи сублимированного льда. А стоит комете пробыть у Солнца чуть дольше, и она попросту растает.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Йэн Стюарт - Математика космоса [Как современная наука расшифровывает Вселенную]](/books/1095732/jen-styuart-matematika-kosmosa-kak-sovremennaya-nau.webp)

![Йэн Стюарт - Укрощение бесконечности. История математики от первых чисел до теории хаоса [litres]](/books/1087255/jen-styuart-ukrochenie-beskonechnosti-istoriya-matema.webp)

![Сергей Васильев - Современная наука [СИ]](/books/1092805/sergej-vasilev-sovremennaya-nauka-si.webp)