Карл Саган - Наука в поисках Бога

- Название:Наука в поисках Бога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5070-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Саган - Наука в поисках Бога краткое содержание

Рассматривая картину мира, принятую в рамках иудео-христиано-мусульманских традиций, доказательства бытия Бога и представления о религиозном опыте, Саган призывает к «осведомленному поклонению». Он рассматривает религиозные доказательства существования Бога, много внимания уделяет вопросам зарождения жизни, существованию разумной жизни за пределами Солнечной системы и угрозе самоуничтожения человечества. Попутно рассказывая о том, как формировалось и изменялось представление человека об окружающем мире, и предлагает слушателям мысль, что наука не является контрбожественным инструментом, а как раз наоборот позволяет нам лучше понять, что происходит вокруг.

Лекции дополнены избранными вопросами от аудитории и ответами Карла Сагана, порой переходящие в увлекательные дискуссии.

Наука в поисках Бога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

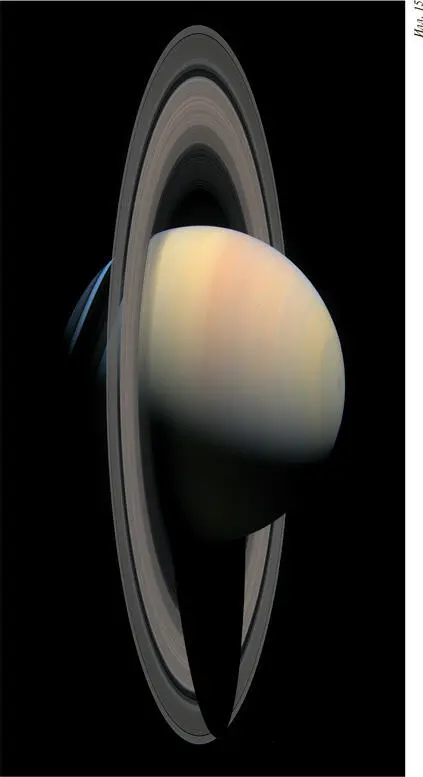

И Ньютон, и Лаплас, и Кант жили уже после изобретения телескопа и, соответственно, открытия у Сатурна системы потрясающих колец, часть которых вы видите на этом снимке. Это плоскость, состоящая из мелких частиц. Убедительно продемонстрировать, что она действительно состоит из частиц и это не монолит, первым удалось шотландскому физику Джеймсу Клерку Максвеллу.

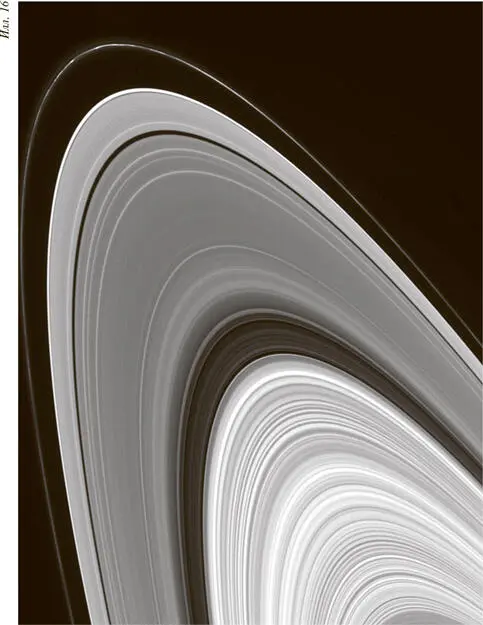

Вот кольца Сатурна с меньшего расстояния. Мы видим огромное число этих колец и разрыв между ними — так называемую щель Кассини.

Илл. 15. Сатурн, снятый общим планом

Газовый гигант Сатурн отбрасывает тень на свой невероятный пояс из вращающихся колец. Самый заметный разрыв между кольцами называется щелью Кассини— в честь франко-итальянского астронома XVII в. Джованни Доменико Кассини, сделавшего ряд важных открытий в Солнечной системе. Теперь его дело продолжает носящий то же имя космический аппарат — от него и получено это изображение.

Илл. 16. Крупный план колец Сатурна

На этом снимке, сделанном аппаратом « Кассини» в контровомсвете, Солнце подсвечивает кольца Сатурна сзади, выявляя тонкую спиральную структуру многочисленных колец.

На крупном плане мы видим концентрические кольца. Теперь мы знаем, что таких колец многие сотни, все они лежат в одной плоскости, и еще мы знаем — а Кант и Лаплас лишь догадывались, — что они состоят из глыб и пылевых частиц. Кстати, соотношение между толщиной и шириной колец Сатурна меньше, чем у листа бумаги.

Кроме того, Канту были известны небесные объекты, называвшиеся тогда туманностями. В то время еще не удалось установить, где они находятся — внутри Млечного Пути или за его пределами, но теперь мы, конечно, знаем, что за пределами в большинстве своем. Часть туманностей тоже представляет собой плоские системы, состоящие, как выяснилось, из звезд.

И вот Кант и Лаплас, явно ссылаясь на кольца Сатурна, а Кант еще и упоминая эллиптическую туманность, предположили, что Солнечная система произошла из такого вот плоского диска, в котором из сгустившихся частиц образовались планеты. Но если это так, то диск вообще-то вращается. И все сгустившееся внутри него будет вращаться в том же направлении. И если задуматься, станет очевидно, что и направление вращения вокруг своей оси у тел, которые формируются из собирающихся вместе частиц, тоже будет общим.

Кант и Лаплас предложили модель так называемой солнечной туманности, или аккреционного диска, выступившего прародителем планет, поэтому нетрудно понять, почему планеты находятся в одной плоскости, движутся в одном направлении и вращаются одинаково.

Более того, теперь мы знаем, что беспорядочная ориентация комет не была такой изначально: скорее всего, они тоже зарождались в солнечной туманности, обращались вокруг Солнца в одном направлении, были выброшены из нее в ходе гравитационного взаимодействия с основными планетами, а потом их орбиты расстроились в результате гравитационного возмущения, вызываемого звездами.

Таким образом, Ньютон ошибся дважды: а) полагая, что хаотичное распределение кометных орбит присуще системе изначально, и б) не допуская, что упорядоченность в движении планет могла возникнуть естественным путем, без божественного вмешательства, из чего он и делал вывод о существовании Создателя.

Что ж, если даже Ньютона удалось ввести в заблуждение, тут есть о чем задуматься. Это значит, что и мы, заведомо уступающие этому интеллектуальному гиганту, не застрахованы от такой же ошибки.

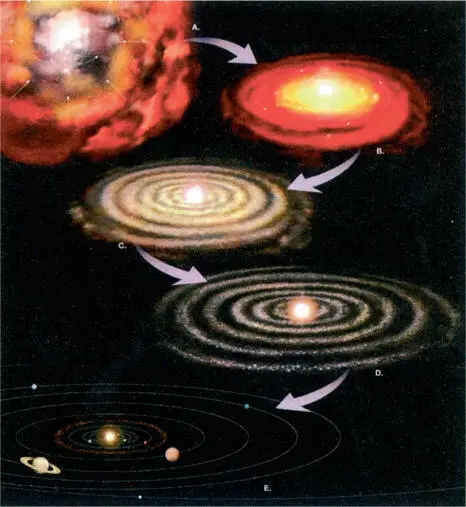

А сейчас я хотел бы подкрепить сказанное выше о солнечной туманности еще тремя изображениями.

Это попытка проиллюстрировать описанное ранее. Изначально беспорядочное межзвездное облако вращается, сжимаясь за счет гравитации, то есть стягивается за счет собственного тяготения. В силу сохранения углового момента оно сплющивается в диск. Нужно иметь в виду, что центробежная сила не противодействует сжатию по оси вращения, но препятствует сжатию в плоскости вращения. Поэтому в конечном результате получается диск. В ходе процессов, на которых мы сейчас задерживаться не будем (хотя в их понимании за последние десятилетия удалось существенно продвинуться), возникает гравитационная неустойчивость, в которой образуется большое количество тел, которые затем объединяются в результате столкновений, соответственно уменьшаясь в количестве.

Илл. 17. Солнечная туманность

Хаотичное облако межзвездного газа и пыли стягивается под воздействием собственного тяготения (А). Основная масса оказывается в центре и поджигает Солнце, однако остаточное вращение не дает облаку стянуться в точку, в результате образуется плоский вращающийся диск (B). Составляющие диск частицы сгущаются в более крупные тела, и самые крупные из них прокладывают себе дорожки среди остатков (C). В результате столкновений частицы вырастают в размерах и уменьшаются в количестве (D), формируя в конечном итоге Солнечную систему в ее нынешнем виде (Е).

Очевидно, что при наличии огромного числа тел с пересекающимися орбитами они неизбежно будут сталкиваться, постепенно уменьшаясь в количестве. Таким образом, мы имеем дело с подобием естественного отбора путем столкновений — эволюционным принципом применительно к астрономии, в результате которого у нас остается меньшее число тел, которые при этом движутся по непересекающимся орбитам. Именно так в конечном итоге и выглядит показанная здесь система планет.

А это еще одна попытка изобразить раннюю стадию образования нашей Солнечной системы — россыпь мелких тел (несколько километров в поперечнике), из которой формировались планеты. Эту гипотезу подтверждают недавние открытия ряда уплощенных дисков вокруг ближайших звезд.

Илл. 18. Планетезимали

На этом этапе формирования планетной системысталкивающиеся небесные тела размером с астероид обращаются вокруг центральной звезды.

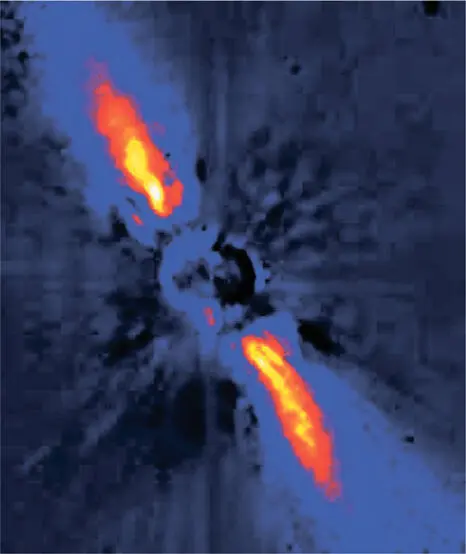

Илл. 19. Бета Живописца

На этом снимке 1997 г. запечатлены в условных цветах края осколочного диска, окружающего звезду Бета Живописца, которая примерно за 20 лет до этого предоставила нам первое свидетельство формирования планет вокруг звезды за пределами нашей Солнечной системы. Телескоп блокирует прямой свет звезды, позволяя различить более слабый свет, отраженный от диска. Разрыв в диске означает, что там идет процесс образования планет. Аналогичные диски вращаются вокруг большинства молодых звезд.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: