Карл Саган - Наука в поисках Бога

- Название:Наука в поисках Бога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5070-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Саган - Наука в поисках Бога краткое содержание

Рассматривая картину мира, принятую в рамках иудео-христиано-мусульманских традиций, доказательства бытия Бога и представления о религиозном опыте, Саган призывает к «осведомленному поклонению». Он рассматривает религиозные доказательства существования Бога, много внимания уделяет вопросам зарождения жизни, существованию разумной жизни за пределами Солнечной системы и угрозе самоуничтожения человечества. Попутно рассказывая о том, как формировалось и изменялось представление человека об окружающем мире, и предлагает слушателям мысль, что наука не является контрбожественным инструментом, а как раз наоборот позволяет нам лучше понять, что происходит вокруг.

Лекции дополнены избранными вопросами от аудитории и ответами Карла Сагана, порой переходящие в увлекательные дискуссии.

Наука в поисках Бога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

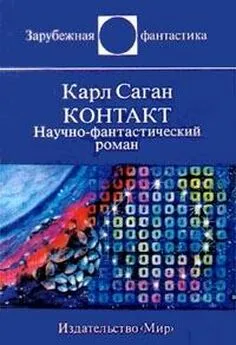

Илл. 3. Солнце и планеты

Слева направо, по порядку и с соблюдением относительных размеров: Солнце, четыре планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс), четыре газовых гиганта (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) и Плутон.

Этот рисунок приведен для сравнения. Художник изобразил планеты, соблюдая масштаб относительно их размеров (расстояниях между ними даны не в масштабе). Глядя на рисунок, мы видим четыре крупных небесных тела помимо Солнца, а остальное выглядит мелким мусором. Мы живем на третьей «соринке» от Солнца, крошечном железно-каменном шаре с тонким налетом органики, едва заметную долю которой составляем мы.

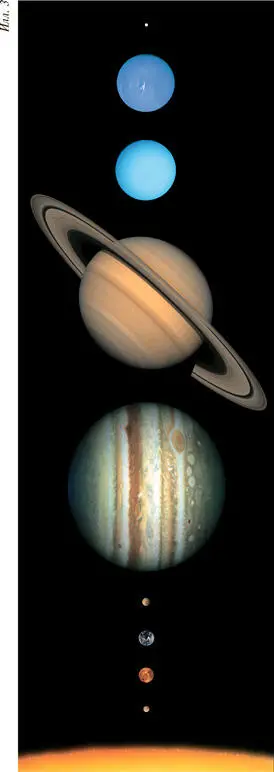

Следующий рисунок сделан Томасом Райтом из Дарема, который в 1750 г. выпустил выдающийся труд под вполне соответствующем названием «Оригинальная теория, или Новая гипотеза о Вселенной». Райт был, кроме прочего, архитектором и чертежником, поэтому на его рисунке Солнечная система и Вселенная за ее пределами впервые представлены в масштабе. Вот Солнце, а вот расстояние до орбиты Меркурия, соотносимое с размерами Солнца. Затем изображены Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн (другие планеты в то время еще не были открыты), а затем – восхитительная попытка – Солнечная система из тех же шести планет, собранных в точку, и розетки орбит открытых к тому времени комет. Дальше ныне известной орбиты Плутона Райт не заглядывал. А затем он изобразил на огромном отдалении ближайшую известную тогда звезду, Сириус, которую он уже не решился окружить розеткой кометных орбит. Однако сходство между нашей системой и другими звездными системами прослеживалось четко.

Илл. 4. Солнечная система и Сириус из книги Райта

На верхней полосе изображены в масштабе Солнце (слева) и орбита Меркурия (справа). На средней полосе вся Солнечная система с орбитой Сатурна (S) и несколькими эллиптическими кометными орбитами (слева) и система яркой звезды Сириус (справа). На нижней полосе слева направо обозначены орбиты Сатурна, Юпитера, Марса, Земли, Венеры, Меркурия – и Солнца.

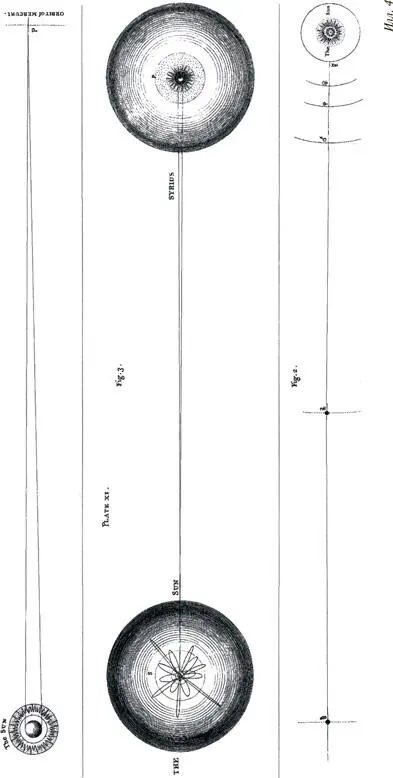

Далее перед нами четыре современные попытки изобразить то же самое. На рис. 5а – Земля и остальные внутренние планеты на своих орбитах. Каждая из крошечных белых точек – мельчайшая частица облака небесных тел под названием астероиды. За ними проходит орбита Юпитера. На отрезке шкалы вверху представлено расстояние от Земли до Солнца, называемое астрономической единицей (а. е.). Это наш первый пример – дальше их будет еще много – высокомерного гео- и антропоцентризма, которым, похоже, заражены все попытки человека взглянуть на космос. Брать за единицу измерения Вселенной расстояние от Земли до Солнца – чисто человеческая условность. Но поскольку в астрономии это уже давно устоявшаяся единица, я буду использовать ее и в дальнейшем.

На рис. 5б предыдущая картинка втиснута в квадрат по центру. Масштаб здесь уменьшен до 10 а. е., поэтому орбиты внутренних планет, включая Землю, уже неразличимы. Однако можно разглядеть орбиты планет-гигантов: Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона.

На рис. 5в мы видим дальнейшее уменьшение масштаба, до 100 а. е., и теперь уже предыдущая картинка оказывается в маленьком квадрате, через который проходит сильно вытянутая эксцентрическая орбита кометы, и комет таких много.

Очередное уменьшение масштаба на порядок – изображение 5 г. Светлое серое кольцо – внутренняя граница облака Оорта, скопления примерно триллиона комет (кометных ядер), окружающего Солнце и простирающегося далеко в межзвездное пространство.

Илл. 5. Масштабы Солнечной системы

Илл. 5 а.Орбиты внутренних планет – Меркурия, Венеры, Земли и Марса, пояс астероидов и орбита Юпитера.

Илл. 5 б.Масштаб уменьшается в десять раз, позволяя захватить более широкие орбиты всех газовых гигантов – Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, а также эллиптическую орбиту Плутона.

Илл. 5 в.С очередным уменьшением масштаба кометная орбита помещается в крошечную центральную рамку, и мы видим внутреннюю границу кометного облака Оорта.

Илл. 5 г.Следующее изменение масштаба. Теперь орбиты всех планет заключены в рамке на одном конце высокой эллиптической кометной орбиты.

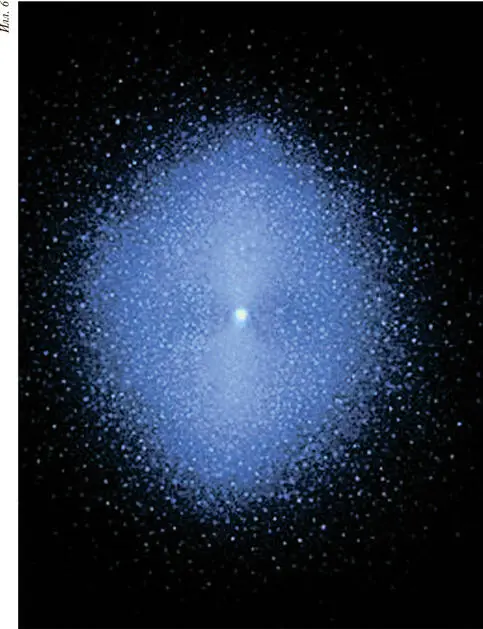

Илл. 6. Облако Оорта

Схематическое изображение обширного сферического облака, состоящего примерно из триллиона комет, слабо связанных между собой притяжением Солнца (в центре). Облако было названо в честь голландского астронома Яна Оорта, который выдвинул гипотезу о существовании облака в 1950 г.

Здесь мы видим изображенное художником облако Оорта целиком. Масштаб – 100 000 а. е., у облака видна внешняя граница. Все планеты и известные нам кометы затмил огненный солнечный шар. И вот этот масштаб наконец дает возможность показать некоторые из соседних звезд. Итак, наш дом – крохотная и незначительная частица огромной совокупности миров, многие из которых намного меньше нашего, но есть и значительно превышающие его размерами. В общем и целом таких миров в солнечном семействе насчитывается, как я уже говорил, порядка триллиона, то есть 10¹² – единицы с двенадцатью нулями, и один из этого триллиона миров – наша Земля. И наша звезда, разумеется, тоже лишь одна из огромного множества.

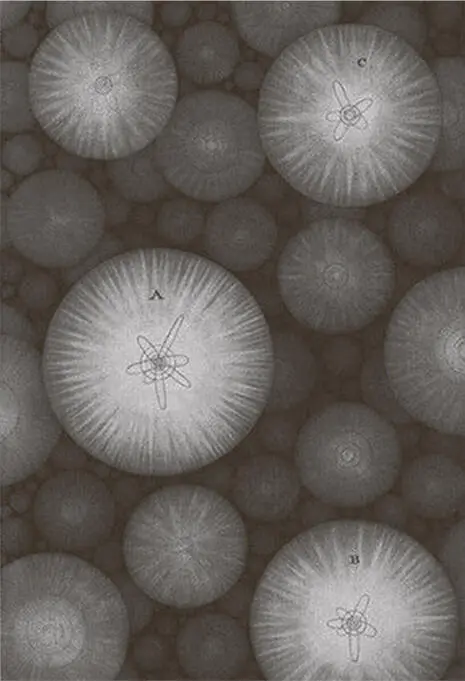

На следующем рисунке Томас Райт перескакивает через пару ступеней в градации, и мы видим сразу несколько систем с розетками кометных орбит. Он определенно понимал, что небо заполнено звездными системами, более или менее схожими с нашей, и в своей книге 1750 г. выразил это понимание так же наглядно, как и на рисунке, которым, кстати, впервые заявил, что видимые нами в ночном небе звезды – это часть звездного скопления, сейчас известного как галактика Млечный Путь, обладающего некой формой и неким центром.

Наша галактика состоит из огромного числа звезд. Оно не так велико, как число кометных ядер в окрестностях Солнца, однако и скромным его не назовешь. Это около 400 млрд звезд, одна из которых – Солнце.

Илл. 7. Райт. Другие системы

Райт вообразил нашу Солнечную систему одной из бесчисленного множества аналогичных систем Млечного Пути, каждая из которых, возможно, состоит из звезды, окруженной собственной свитой планет и комет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: