Олег Спиридонов - Людвиг Больцман: Жизнь гения физики и трагедия творца

- Название:Людвиг Больцман: Жизнь гения физики и трагедия творца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-397-04175-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Спиридонов - Людвиг Больцман: Жизнь гения физики и трагедия творца краткое содержание

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей развития физики; может быть полезна студентам и аспирантам физико-математических вузов.

Людвиг Больцман: Жизнь гения физики и трагедия творца - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Новые методы начинали свой путь в физике. Идеи привлечения представлений теории вероятностей в физику не встретили поддержки у большинства ученых того времени. Казалось немыслимым, что допускающие известную неоднозначность вероятностные методы вообще применимы к науке о явлениях природы. На новом, несравненно более высоком научном уровне возрождается древнегреческий спор о движущих силах развития. Мировоззрение большинства физиков середины XIX в. полностью основывалось на ньютоновской механике, дающей решения строгие, вполне однозначные. Распределение Максвелла, дающее другую трактовку физических явлений, нуждалось еще в строгом теоретическом обосновании, расширении областей его применения, экспериментальной проверке. Перед теоретической физикой открывалось обширное поле деятельности по созданию физически строгой кинетической теории газов. Именно в этой области ярко проявил себя талант Людвига Больцмана.

5. Поход в область теплоты

С проблемами природы теплоты, ее передачи и превращения связана одна из крупных научных и философских проблем, решение которой является кульминацией научных поисков Людвига Больцмана, поэтому нам необходимо коротко познакомиться с предысторией этого вопроса.

Слово «температура» нам привычно. Вряд ли кто обращает внимание на то, что термометр является простейшим физическим измерительным прибором. Его первое практическое использование Г. Галилеем в 1592 г. сделало возможным систематические научные исследования тепловых явлений, которые сразу же поставили перед учеными вопрос о природе теплоты. Так же как и в учении о строении материи, были высказаны две противоположные точки зрения. Сторонники одной утверждали, что существует некое невесомое и неуничтожимое вещество — носитель теплоты, называемый теплородом. Чем больше теплорода содержится в теле, тем оно горячее. Гипотезе теплорода противостояла корпускулярная теория теплоты, связывающая теплоту с движением частиц, составляющих различные тела, — атомов или молекул.

Теория теплорода до середины XIX в. была общепринятой в науке. На ее основе были получены первые ценные научные результаты, объединены и объяснены с единой точки зрения различные тепловые явления. Ее сторонники считали, что теплород может переходить от одного тела к другому, подтверждение этого они видели при смешивании горячей и холодной воды. Общее количество теплорода при этом остается неизменным, существует, так сказать, закон сохранения количества теплорода. Теория теплорода настолько глубоко укоренилась в сознании ученых, что Лавуазье даже включил теплород в свою таблицу простых элементов. Особо отметим, что сторонников этой теории, в сущности, не интересовал вопрос о природе теплоты, он заранее объявлялся решенным. Есть теплотворная материя — теплород, и все.

И все же многие факты в этой теории не находили объяснения. Например, выделение теплоты при трении неубедительно связывалось с «выжиманием теплорода из пор трущихся тел». Трудно было найти объяснение явлению нагревания металла при обработке его молотом. Недаром М.В. Ломоносов задавал вопрос: «Каким образом, спрашивается, в самую холодную зиму… когда, согласно этой гипотезе, теплотворной материи почти совершенно нет, порох, зажженный малейшей внезапно зародившейся искрою, вспыхивает вдруг огромным пламенем? Откуда и в силу какой удивительной способности материя эта мгновенно стягивается в одно место?» Слабости теории теплорода побуждали ученых искать другие объяснения природы тепла. Корпускулярная теория, рассматривающая теплоту как форму движения атомов, объясняла многие экспериментальные факты, но и у нее были свои трудности. Основная из них заключалась в том, что существование атомов еще находилось под сомнением, и поэтому все выводы корпускулярной теории встречались с недоверием. Дополнительной трудностью было то, что специфику тепловых явлений можно было изучать, не строя на начальной стадии каких-либо гипотез о строении вещества.

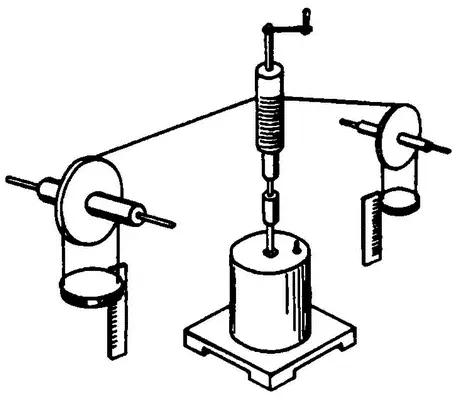

Критерием правильности той или иной теории всегда является опыт. Так было и в исследованиях тепловых явлений. В 1798 г. эксперименты англичанина Б. Румфорда по сверлению орудийных стволов убедительно показали, что за счет трения можно получать практически неограниченные количества теплоты. Отсюда следовал логический вывод — если теплота возникает при затрате механической энергии (сверло вращали лошади), ее носитель — теплород — не может быть самостоятельным веществом, между механической энергией и теплотой существует связь. В исследованиях Ю.Р. Майера (1814-1878) и Д.Джоуля (1818-1899) была установлена полная эквивалентность теплоты и механической энергии. На рис. 5 показана схема классических опытов Джоуля, с помощью которых было четко показано, что падение грузов сопровождается нагреванием жидкости. Джоуль нашел и значение механического эквивалента теплоты — при затрате механической работы, равной 4,19 Дж, происходит такое же повышение температуры, как и при передаче телу количества теплоты, равного 1 кал.

Значение этих исследований было чрезвычайно велико. Они показали, что теплота не является особым видом материи, т. е. привели к окончательному поражению теории теплорода. Исследования показали, что в различных физических процессах сохраняется не количество теплорода, как особого вещества, а количество энергии. Именно исследования тепловых явлений привели ученых к открытию фундаментального, охватывающего буквально все области естествознания, закона сохранения и превращения энергии. Его сформулировал в 1847 г. немецкий ученый Г. Гельмгольц (1821-1894). Наука получила новую и твердую почву для дальнейших исследований! В историю учения о теплоте этот закон вошел как первый закон (первое начало) термодинамики (термодинамика — наука о тепловых явлениях, в которой не учитывается внутреннее строение тел).

Крушение теории теплорода заставило ученых детализировать представления о тепловых процессах в рамках корпускулярной теории, которая связывает теплоту с механической энергией движения составляющих тело материальных частиц (атомов или молекул). В принципе она применима ко всем телам, независимо от их агрегатного состояния, — газам, жидкостям, твердым телам, но в применении к газам приложения корпускулярной теории наиболее просты. Молекулы газов в первом приближении можно рассматривать как материальные точки, так как их размеры много меньше расстояний между ними. Столкновения молекул друг с другом можно рассматривать происходящими по законам упругого удара, т. е. с сохранением полной кинетической энергии сталкивающихся молекул. При нагревании газов увеличивается энергия движения молекул. Однако для построения полной теории тепловых явлений на этой основе имелось пока очень мало данных, поскольку первые основополагающие работы по кинетической теории газов появились лишь в 1856 г. И все же именно исследования газов помогли ученым понять принципиальные особенности и закономерности тепловых явлений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: