Леонид Пономарев - По ту сторону кванта

- Название:По ту сторону кванта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Пономарев - По ту сторону кванта краткое содержание

Эта книга не для знатоков, хотя и они найдут здесь несколько неожиданных фактов. Она для тех, кто заканчивает школу, и для тех, кто пытается посмотреть на мир немного шире, чем позволяет им их специальность — необходимо узкая, чтобы быть продуктивной.

В предлагаемой книге история атома рассказана вполне строго. Но строгость в ней не самоцель: как правило, нам интересны не только сами факты, но и их толкование и обстоятельства, при которых они открыты. Поэтому главное в книге — эволюция идей и понятий атомной физики, образующих единую систему — простую и гармоничную. Именно эта внутренняя красота была побудительной причиной появления книги. Я буду считать свою работу не напрасной, если прочитавший ее почувствует силу логических построений квантовой механики и красоту их неожиданно простых следствий.

По ту сторону кванта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В свое время почти каждый из нас грезил пиратами и фрегатами. В пылких мечтах мы переживали бои и погони, тайны острова сокровищ и подвиги благородства. Мы видели почти наяву, как по голубому морю, слегка накренившись, фрегаты бесшумно уходят за горизонт, оставляя за кормою пенный след. Иногда, чтобы увеличить скорость парусника, пираты шли на отчаянный шаг: они выбрасывали за борт балласт и лишь благодаря этому благополучно уходили от погони. Зачастую это им сходило с рук, но время от времени они бывали жестоко наказаны: фрегат, лишенный балласта, становился неустойчивым, как яичная скорлупа под парусами, и первый же шквал опрокидывал его вверх дном.

Эта глава, пожалуй, самая трудная в книге. На первый взгляд она может показаться настолько сухой и неоправданно сложной, что некоторые читатели сочтут ее ненужным балластом. Но это тот самый балласт, который кладут на дно фрегата, балласт, без которого все паруса нашей фантазии не только бесполезны, но и опасны. Слишком часто в погоне за быстротой и легкостью

мы пренебрегаем устойчивостью и глубиной. Однако такая беспечность не остается безнаказанной: в какой-то момент переполненная чаша знаний, лишенная опоры точных фактов, опрокидывается, и все приходится начинать сызнова.

В этой главе нет ничего такого, чего бы не смог понять вдумчивый и неторопливый читатель. Однако она требует некоторых навыков последовательного логического мышления. Как правило, эти минимальные усилия вознаграждаются впоследствии большей полнотой и «объемностью» приобретаемых познаний. Вполне вероятно, что при первом чтении глава вызовет больше вопросов, чем разрешит. Это не беда. Зато она хоть немного позволит заглянуть внутрь «физической кухни», которая обычно скрыта за парадными обедами и здравицами в честь квантовой механики. А главное — лишь после таких экскурсов в глубь новых знаний возникает психологическое ощущение их стройности и устойчивости.

ДО БОРА

К тому времени, когда Нильс Бор появился в лаборатории Резерфорда в Манчестере, об атоме знали уже довольно много. Настолько много, что порой это мешало выделить из груды фактов главные.

На схеме (стр. 78–79) представлены только те из явлений, которые впоследствии оказались действительно основными для понимания структуры атома.

На основании этих фактов (которые наблюдать довольно легко) надо было угадать внутреннее устройство атома — объекта, который никто никогда не видел и не увидит. А у задач подобного типа есть общее название: проблема «черного ящика». Мы знаем характер воздействия на «черный ящик» — атом и результат этого воздействия, то есть знаем, что происходит и отчего . Но мы хотим знать больше: как все происходит, то есть механизм явлений, протекающих в черном ящике. Достигнуть этого значительно труднее, чем восстановить действие в зрительном зале по обрывкам музыки и речи.

Даже если мы знаем все внешние проявления внутренних свойств атома, необходимо еще их обобщение, синтез, необходима интуиция, которая через провалы в логических построениях безошибочно приводит к единственно верной картине явлений.

Из нашей далеко не полной схемы видна сложность задачи: необходимо с единой точки зрения (и непротиворечиво) объяснить все эти — очень разные — опыты. Нильс Бор нашел такое объяснение, причем оно оказалось удивительно простым и совершенным по форме.

Это случилось тогда, когда Бору вдруг стало ясно, что три физические идеи: атомы, лучи, электроны — связаны между собой понятием кванта. До сих пор эти идеи развивались независимо. Химия и кинетическая теория материи доказали существование атомов. Электромагнитная теория света Максвелла изучала свойства лучей. Электродинамика Максвелла — Лоренца пыталась осмыслить понятие «электрон».

Квант действия h, даже после работ Эйнштейна и Милликена, в Европе никто не принимал всерьез, хотя отдельные попытки использовать его были: в 1910 году Артур де Гааз попытался применить соотношение Планка E = hν для определения границ и периодов движения электронов в атоме Томсона; Джон Никльсон в 1912 году пытался использовать идею квантов для анализа спектров Солнца и туманностей, а Вальтер Нернст выдвинул гипотезу о квантовании вращений.

Скептическое отношение к идее квантов лучше всего выразил сам Планк в книге, которую он написал в 1912 году. «Когда подумаешь о полном экспериментальном подтверждении, которое получила электродинамика Максвелла в самых тонких явлениях интерференции, когда подумаешь о невероятных трудностях, которые повлек бы за собой отказ от нее для всей теории электрических и магнитных явлений, то испытываешь какое-то отвращение, когда сразу же разрушаешь эти основы. По этой причине во всем дальнейшем изложении мы оставим в стороне гипотезу квантов света, тем более что ее развитие находится еще в зачаточном состоянии».

АТОМ БОРА

В 1912 году Нильс Бор уже работал в Манчестере у Резерфорда. Манчестер отделен от Европы Ла-Маншем, и, вероятно, поэтому в лаборатории Резерфорда к гипотезе квантов относились хотя и осторожно, но без континентального недоверия. Быть может, поэтому, когда Планк писал свою книгу, Нильс Бор уже был твердо убежден в том, что «…электронное строение атома Резерфорда управляется с помощью кванта действия». Но прошел еще год упорных размышлений, прежде чем он сформулировал свои знаменитые «постулаты Бора».

Как он должен был при этом рассуждать?

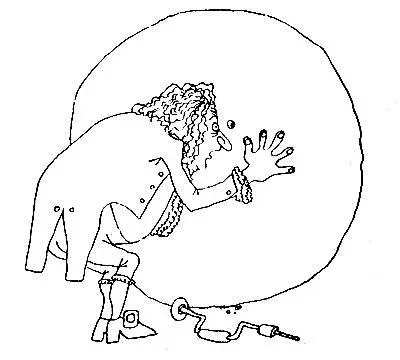

Когда Александр Македонский увидел перед собой узел Гордия, то просто разрубил его мечом — он был полководец и победитель. Бору пришлось труднее, но поступил он аналогично. Рассуждал он примерно так: по законам механики, чтобы электрон в планетарном атоме Резерфорда не упал на ядро, он должен вокруг него вращаться. Но по законам электродинамики он обязан при этом излучать энергию и в конце концов все равно упасть на ядро. Нужно запретить ему падать на ядро.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: