Леонид Пономарев - По ту сторону кванта

- Название:По ту сторону кванта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Пономарев - По ту сторону кванта краткое содержание

Эта книга не для знатоков, хотя и они найдут здесь несколько неожиданных фактов. Она для тех, кто заканчивает школу, и для тех, кто пытается посмотреть на мир немного шире, чем позволяет им их специальность — необходимо узкая, чтобы быть продуктивной.

В предлагаемой книге история атома рассказана вполне строго. Но строгость в ней не самоцель: как правило, нам интересны не только сами факты, но и их толкование и обстоятельства, при которых они открыты. Поэтому главное в книге — эволюция идей и понятий атомной физики, образующих единую систему — простую и гармоничную. Именно эта внутренняя красота была побудительной причиной появления книги. Я буду считать свою работу не напрасной, если прочитавший ее почувствует силу логических построений квантовой механики и красоту их неожиданно простых следствий.

По ту сторону кванта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

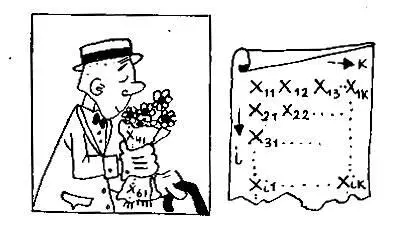

Действительно, вместо таблицы чисел {Х nk} с таким же успехом можно нарисовать все, что угодно, скажем цветок, и сказать, что именно он представляет движение электрона в атоме. Однако тут же с помощью Макса Борна (1882–1970) и Паскуаля Иордана удалось понять, что таблица чисел {Х nk} не просто таблица, а матрица .

Что означает это слово? Математика имеет дело с величинами и символами, и каждый символ в ней подчиняется своим правилам действия. Например, простые числа можно складывать и вычитать, умножать и делить, и результат этих действий не зависит от того, в каком порядке мы эти действия производим: 5 + 3 = 3 + 5 и 5 3 = 3 • 5.

Но в математике есть и более сложные объекты: отрицательные и комплексные числа, матрицы и т. д. Матрицы — это таблицы величин типа {X nk}, для которых существуют свои строго определенные операции сложения и умножения.

В частности, результат перемножения двух матриц зависит от порядка, в котором они перемножаются, и

{X nk} {P nk} ≠ {P nk} • {X nk}.

Это правило может показаться странным и подозрительным, но никакого произвола в себе не содержит. По существу, именно это правило отличает матрицы от других величин. Менять его по своей прихоти мы не вправе — в математике тоже есть свои незыблемые законы. Законы эти, независимые от физики и всех других наук, закрепляют на языке символов все мыслимые логические связи в природе. Причем заранее неизвестно, реализуются ли все эти связи в действительности.

Конечно, математики о матрицах знали задолго до Гейзенберга и умели с ними работать. Однако для всех было полной неожиданностью, что эти странные объекты с непривычными свойствами соответствуют чему-то реальному в мире атомных явлений. Заслуга Гейзенберга и Борна в том и состоит, что они преодолели психологический барьер, нашли соответствие между свойствами матриц и особенностями движения электронов в атоме и тем самым основали новую, атомную, квантовую, матричную механику .

Атомную — потому, что она описывает движение электронов в атоме.

Квантовую — ибо главную роль в этом описании играет понятие кванта действия h.

Матричную — поскольку математический аппарат, необходимый для этого, — матрицы.

В новой механике каждой характеристике электрона: координате х, импульсу р, энергии Е — сопоставлялись соответствующие матрицы: {X nk}, {P nk} и {E nk} — и уже для них (а не для чисел) записывали уравнения движения, известные из классической механики. А затем надо было только проследить, чтобы все действия над величинами {X nk}, {P nk}, {E nk} не нарушали правил математики.

Гейзенберг установил даже нечто большее: он выяснил, что квантовомеханические матрицы координаты {X nk} и импульса {P nk} — это не вообще матрицы, а только те из них, которые подчиняются коммутационному (или перестановочному) соотношению:

{X nk} {P nk} — {P nk} • {X nk} = i ħ,

где i = √ (-1), а = h/2π.

В новой механике это перестановочное соотношение играло точно такую же роль, как условие квантования Бора в старой механике. И точно так же, как условия Бора выделяли стационарные орбиты из набора всех возможных, коммутационное соотношение Гейзенберга выбирает из множества всех матриц только квантовомеханические.

Не случайно, что в обоих случаях — и в условиях квантования Бора, и в уравнениях Гейзенберга — необходимо присутствует постоянная Планка h. Как мы увидим в дальнейшем, постоянная Планка непременно входит во все уравнения квантовой механики, и по этому признаку их можно безошибочно отличить от всех других уравнений.

Новые уравнения, которые нашел Гейзенберг, были непохожи ни на уравнения механики, ни на уравнения электродинамики и потому никак не могли их нарушить. С точки зрения этих уравнений состояние атома полностью задано, если известны все числа X nkили P nk, то есть известны матрицы {X nk} или {Р nk}. Причем структура этих матриц такова, что в невозбужденном состоянии атом не излучает.

Обратите внимание: в наших рассуждениях нигде не использовано понятие «движение электрона в атоме». Теперь Оно просто не нужно. Согласно Гейзенбергу движение — это не перемещение электрона-шарика по какой-либо траектории вокруг ядра.

Движение — это изменение состояния системы во времени , которое описывается матрицами {X nk} и {P nk}.

Вместе с вопросами о характере движения электрона в атоме сам собой отпал и вопрос, об устойчивости атома. С новой точки зрения в невозбужденном атоме электрон покоится, а потому и не должен излучать.

Теория Гейзенберга была внутренне непротиворечива, чего схеме Бора так недоставало. Вместе с тем она приводила к таким же результатам, что и правила квантования Бора. Кроме того, с ее помощью удалось наконец показать, что гипотеза Планка о квантах излучения Е = hν — это простое и естественное следствие новой механики.

Можно и дальше пытаться без формул излагать следствия механики Гейзенберга. Однако это будет так же неестественно, как попытка пересказать словами музыку.

Чтобы постигнуть глубины квантовой механики, необходимо штудировать математику, учиться работать с матрицами — одним словом, надо овладевать ремеслом физика.

В матрицах нет ничего мистического или непостижимого: изучить их значительно проще, чем усвоить, скажем, латынь. Но, пожалуй, не стоит этого делать в автобусе. Этому, как и музыке, надо учиться специально. Иначе неприятный осадок полузнания отравит даже то удовольствие, которое доступно каждому: без формул и вычислений почувствовать красоту образов и законченность понятий любой глубокой науки.

Появление матричной механики Гейзенберга физики встретили с огромным облегчением: «Механика Гейзенберга снова вернула мне радость жизни и надежду. Хотя она и не дает решения загадки, но я верю, что теперь снова можно продвигаться вперед», — писал Паули 9 октября 1925 года.

Свою веру он вскоре сам же и оправдал. Применив новую механику к атому водорода, он получил те же формулы, что и Нильс Бор на основе своих постулатов. Конечно, при этом возникли новые трудности, однако это уже были трудности роста, а не безнадежность тупика.

ВОКРУГ КВАНТА

ФУНДАМЕНТ ФИЗИКИ

Основные понятия физики: длина, время, масса, заряд и т. д. — нельзя определить однозначно с помощью слов по двум причинам: во-первых, эти понятия первичны и ни к чему другому более простому не сводятся; во-вторых, физика — наука количественная и потому понятиям сразу же необходимо соотнести числа . Существует только один способ сделать такие понятия однозначными: задать точный рецепт измерения величин, которые им соответствуют.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: