Леонид Пономарев - По ту сторону кванта

- Название:По ту сторону кванта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Пономарев - По ту сторону кванта краткое содержание

Эта книга не для знатоков, хотя и они найдут здесь несколько неожиданных фактов. Она для тех, кто заканчивает школу, и для тех, кто пытается посмотреть на мир немного шире, чем позволяет им их специальность — необходимо узкая, чтобы быть продуктивной.

В предлагаемой книге история атома рассказана вполне строго. Но строгость в ней не самоцель: как правило, нам интересны не только сами факты, но и их толкование и обстоятельства, при которых они открыты. Поэтому главное в книге — эволюция идей и понятий атомной физики, образующих единую систему — простую и гармоничную. Именно эта внутренняя красота была побудительной причиной появления книги. Я буду считать свою работу не напрасной, если прочитавший ее почувствует силу логических построений квантовой механики и красоту их неожиданно простых следствий.

По ту сторону кванта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Такое возражение трудно опровергнуть, потому что понятие «на самом деле» на самом деле не определено.

В общежитейском смысле «на самом деле» существует лишь то, что мы можем проверить с помощью наших пяти чувств, либо же то, в чем мы можем убедиться с помощью продолжения наших чувств — приборов.

Даже с последним утверждением согласились далеко не сразу: современники Галилея упрекали его в том, что его открытия солнечных пятен и спутников Юпитера на самом деле не открытия, а ошибки зрительной трубы, которой он пользовался.

Предположим, что мы ушли вперед со времен Галилея и верим в истинность показаний приборов. Тогда остается еще свобода для толкования этих показаний. Вопрос «на самом деле» теперь означает: «Насколько однозначно толкование опытов относительно явлений, недоступных непосредственному чувственному восприятию?»

Здравый смысл человека, непричастного к науке, должен признать, что такое толкование неоднозначно. После беглого посещения физической лаборатории это априорное убеждение может только укрепиться. И лишь физики знают, что факты и понятия их науки допускают свободу толкований только в процессе их открытия и становления. Но коль скоро они включены в общую систему физических знаний и согласованы с ними — изменить их почти невозможно, если не переходить при этом границы их применимости.

При углублении и уточнении системы научных знаний мы вынуждены все дальше и дальше отходить от непосредственных чувственных восприятий и от понятий, которые возникли на их основе. Такой процесс абстракции необратим, но не следует огорчаться по этому поводу, коль скоро наш разум способен понять даже то, чего мы не в состоянии представить.

Абстрактность научных понятий — такая же необходимость, как изобретение буквенного письма взамен древних рисунков и иероглифов. Ни одна буква в слове «носорог» не напоминает его самого, и тем не менее все слово безошибочно вызывает в памяти нужный образ. Всем очевидно, что нынешняя культура немыслима без книгопечатания. Но далеко не каждому ясно, что без дальнейшей абстракции научных понятий развитие науки невозможно. Житейский здравый смысл должен с этим фактом смириться и не требовать ему объяснений. Абстрактная наука, как и музыка, требует не оправдания, а глубокого понимания: только с ее помощью можно познать непривычную атомную реальность, хотя реальность эта совсем другого рода, чем весомые и зримые камни или деревья.

Но даже эту «абстрактную реальность» человек всегда пытается представить наглядно , го есть свести ее к небольшому числу проверенных образов. Такое стремление заложено в человеке очень глубоко, и поэтому у физиков постепенно развилась своя, причудливая система образов, которая почти наверное ничему реальному в природе не соответствует, о которой нельзя рассказать словами, но которая тем не менее помогает им отыскивать связи между явлениями в моменты наивысшего напряжения мысли.

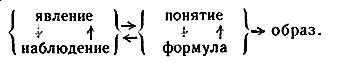

Те цепочки познания, которые мы рисовали — от явления через понятия и формулы к образам, — не более чем схемы, дающие довольно слабое представление о сложных процессах, происходящих в сознании ученого, когда в беспорядочном наборе фактов он пытается увидеть простые связи, определить их словами и найти им место в общей картине природы.

Отдельное слово еще не образует языка — необходим набор слов и правил грамматики, по которым они сочетаются. Точно так же отдельный научный факт, каким бы важным он ни казался, еще ничего не означает сам по себе, если неизвестно его место в общей системе знаний, и лишь вместе со своим толкованием он получает смысл и значение.

Вспомните историю D-линии натрия. Ее наблюдал уже Фраунгофер. Но разве мог он подозревать, что держит в руках ключ ко всей квантовой механике? Он видел, что линия эта расщепляется на две компоненты. Но разве знал он, что это влияние спина электрона? Понятия «электрон», «квантовая механика», «спин» во времена Фраунгофера еще не были изобретены. А без них D-линия натрия просто любопытный факт, не ведущий ни к каким глубоким следствиям. Лишь после опытов Крукса, Резерфорда, Томсона и после создания системы понятий и формул, которую назвали квантовой механикой, стало ясно, что D-линия натрия — это один из тех фактов, которые меняют самые основы нашего мышления.

Гармонию явлений атомного мира мы можем оценить лишь благодаря теории: всякое описание только экспериментальной установки будет безнадежно скучным и неинтересным. Лишь теория сделала картину атома не только логически удовлетворительной, но и эстетически приемлемой. И не зря (хотя, быть может, этимологически и не очень правильно) такие моменты проникновения в сущность вещей называют иногда Θεορια — видение бога.

То, что понятия возникают на основе новых фактов, очевидно всем. Однако не все отдают себе отчет в том, насколько смысл новых фактов зависит от понятий, которые используются для их толкования. С развитием и углублением научных знаний это взаимное влияние фактов и понятий постепенно усиливается, и цепочка познания деформируется еще раз:

В наше время это взаимодействие стало настолько сильным, что подчас бывает трудно отделить факты от их толкования. Результат такого взаимодействия часто называют информационным взрывом — настолько быстро бесконтрольное взаимовлияние новых фактов и понятий ведет к реальным практическим последствиям. Сложное переплетение фактов, понятий, формул и образов науки очень трудно, да, пожалуй, и невозможно распутать. При всех попытках подобного рода мы неизбежно придем к сакраментальному вопросу: «Что возникло раньше: яйцо или курица?»

Иммануил Кант пытался разомкнуть этот логический круг: понятия зависят от результатов опыта, истолкование опытов — от системы понятий. Он полагал, что несколько таких понятий даны человеку «от бога», он с ними рождается, а все дальнейшие истины он сможет найти, комбинируя первичные понятия, если, конечно, при этом не будет делать логических ошибок. Приняв это допущение, он построил стройную и законченную философию познания. Развитие физики очень скоро показало, однако, что многие «априорные истины» Канта — такие, как пространство, время и другие, — в действительности имеют эмпирическое и самое что ни на есть земное происхождение — конечно, переосмысленное и лишенное конкретных особенностей тех образов на основе которых они возникли.

Никто никогда не узнает тот первый научный факт и то первое научное понятие, с которых началась эволюция нынешней науки. Поэтому все чаще вместо «объяснения природы» естествоиспытатели говорят об «описании природы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: