Леонид Пономарев - По ту сторону кванта

- Название:По ту сторону кванта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Пономарев - По ту сторону кванта краткое содержание

Эта книга не для знатоков, хотя и они найдут здесь несколько неожиданных фактов. Она для тех, кто заканчивает школу, и для тех, кто пытается посмотреть на мир немного шире, чем позволяет им их специальность — необходимо узкая, чтобы быть продуктивной.

В предлагаемой книге история атома рассказана вполне строго. Но строгость в ней не самоцель: как правило, нам интересны не только сами факты, но и их толкование и обстоятельства, при которых они открыты. Поэтому главное в книге — эволюция идей и понятий атомной физики, образующих единую систему — простую и гармоничную. Именно эта внутренняя красота была побудительной причиной появления книги. Я буду считать свою работу не напрасной, если прочитавший ее почувствует силу логических построений квантовой механики и красоту их неожиданно простых следствий.

По ту сторону кванта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

1919 год.

Иоганн Штарк (1874–1957) — «..за открытие Доплер-эффекта в каналовых лучах и расщепления спектральных линий в электрических полях».

1921 год.

Альберт Эйнштейн (1879–1955) — «…за его вклад в теоретическую физику и особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта».

Фредерик Содди (1877–1956) — «…за его вклад в наши знания о химии радиоактивных веществ и его исследования происхождения и природы изотопов».

1922 год.

Нильс Хенрик Дэвид Бор (1885–1962) — «…за его исследования структуры атомов и их излучения».

Фрэнсис Уильям Астон (1877–1945) — «…за его открытие изотопов большого числа нерадиоактивных элементов (главным образом с помощью его масс-спектрографа) и за его доказательство правила целочисленности».

1923 год.

Роберт Эндрюс Милликен (1868–1953) — «…за работы по изучению элементарного заряда электричества и фотоэлектрического эффекта».

1925 год.

Джеймс Франк (1882–1964), Густав Людвиг Герц (род. 1887) — «…за открытие законов, управляющих столкновением электронов с атомами».

1927 год.

Артур Холли Комптон (1892–1962) — «за исследование эффекта, названного его именем».

Чарльз Томсон Рис Вильсон (1869–1959) — «…за его метод делать видимыми пути заряженных частиц при конденсации пара».

1929 год.

Принц Луи-Виктор де Бройль (род. 1892) — «…за открытие волновой природы электронов».

1932 год.

Вернер Карл Гейзенберг (род. 1901) — «…за создание квантовой механики и, в частности, за ее приложение к открытию аллотропических форм водорода».

1933 год.

Эрвин Шредингер (1887–1961), Поль Адриен Морис Дирак (род. 1902) — «…за открытие новой плодотворной формы атомной теории».

1934 год.

Гарольд Клейтон Юри (род. 1893) — «…за его открытие тяжелого водорода».

1935 год.

Жан-Фредерик Жолио (1900–1958), Ирэн Жолио-Кюри (1897–1956) — «…за синтезы новых радиоактивных элементов».

1937 год.

Клинтон Джозеф Дэвиссон (1881–1958), Джордж Паджет Томсон (род. 1892) — «…за их экспериментальные открытия дифракции электронов в кристаллах».

1945 год.

Вольфганг Паули (1900–1958) — «…за открытие принципа запрета, называемого также принципом Паули».

1951 год.

Эдвин Маттисон Мак-Миллан (род. 1907), Гленн Теодор Сиборг (род. 1912) — «…за их открытия в химии трансурановых элементов».

1954 год.

Макс Борн (1882–1970) — «…за фундаментальные исследования в квантовой механике, в особенности за его статистическую интерпретацию волновой функции». Лайнус Карл Полинг (род. 1901) — «…за его исследования природы химической связи и их приложения к объяснению структуры сложных веществ».

1955 год.

Виллис Евгений Лэмб (род. 1913) — «…за открытия, связанные с тонкой структурой водородного спектра». Поликарп Куш (род. 1911) — «…за точное определение магнитного момента электрона».

1958 год.

Игорь Евгеньевич Тамм (1895–1971), Павел Александрович Черенков (род. 1904), Илья Михайлович Франк (род. 1908) — «за открытие и объяснение эффекта Вавилова — Черенкова».

1964 год.

Николай Геннадиевич Басов (род. 1922), Александр Михайлович Прохоров (род. 1916 г.), Чарльд Таунс (род. 1915 г.) — «за исследования по квантовой радиофизике, приведшие к созданию квантовых генераторов и усилителей электромагнитного излучения — мазеров и лазеров».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Хороший юмор всегда основан на точных и глубоких фактах. Но, намеренно вырванные из гармоничного контекста, эти факты кажутся несуразными — как мраморная Венера в милицейской фуражке.

Юмор подобен вершине айсберга: его сила непонятна тем, кто не знает о его подводной части, которая, как известно, в девять раз больше видимой. Поэтому так трудно понять блеск и парадоксы юмористических преданий чужого народа, не изучив предварительно его язык, историю и культуру.

И поэтому только теперь, когда мы немного знакомы с языком и историей квантовой механики, мы можем по достоинству оценить уникальный юмористический рассказ Георгия Гамова о приключениях мистера Томпкинса.

Как и всякая талантливая шутка, эти веселые заметки позволяют взглянуть на явления с непривычной стороны и открыть между ними неожиданные связи.

МИСТЕР ТОМПКИНС В СТРАНЕ ЧУДЕС (Отрывки из книги)

КВАНТОВАЯ БИЛЬЯРДНАЯ

Вторая лекция, на которую попал мистер Томпкинс, была посвящена квантовой теории. Она оказалась еще непонятнее, чем первая. Большую часть времени профессор пытался убедить слушателей, что такие обычные понятия, как положение тела и его скорость, не так уж просты и что говорить о траектории движущегося тела — значит проявлять полное невежество в современной физике. Только однажды ушей мистера Томпкинса достигло хорошо знакомое слово «неопределенность». По словам профессора, о точном положении и скорости тела никогда нельзя говорить с полной уверенностью. «Любое движение можно представить себе только размазанным», — продолжал профессор, пытаясь изобразить это яснее на пальцах. В конце концов он написал на доске большую греческую букву

ψ,

от которой зависит эта размазанность. Но смысл всего этого оставался для большинства слушателей таким же непонятным, как если бы он вообще говорил по-гречески.

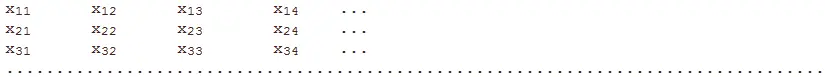

Пытаясь в последний раз объяснить суть дела, профессор сказал, что людям, склонным к математике, будет проще все это понять, если ввести «бесконечные некоммутабельные матрицы». Он даже не поленился нарисовать одну из матриц, которая выглядела примерно так:

Это, однако, окончательно добило мистера Томпкинса, хотя его сосед, тощий очкастый студент, взволнованно пробормотал: «Теперь я понял, почему положение и скорость не могут быть определены одновременно!»

По пути домой мистер Томпкинс чувствовал себя так, как будто вырвался из сумасшедшего дома. «Неопределенность и размазанная скорость, — вспоминал он. — Хорошо, что об этих штуках не слыхивала полиция. А то они могли бы оштрафовать кого угодно за превышение «в некоторой степени» предельной, дозволенной скорости…»

Наконец он добрался до дома и улегся в постель. «Да, определенно в постель, а не просто «в некоторой степени», и не на матрице, а на матраце…» — думал он, засыпая.

Неожиданно он очутился в большой комнате, в центре которой несколько человек, сняв пиджаки, играли на бильярде. Он подошел к столу и начал следить за игрой. Но игра была какая-то странная! Один из игроков положил шар на стол и толкнул его кием. Мистер Томпкинс проводил шар взглядом и, к своему большому удивлению, заметил, что шар начал «расплываться». Это было единственное выражение, которое пришло ему на ум, когда он попытался определить странное поведение шара. Катясь по зеленому сукну, шар все больше и больше размывался и терял четкие очертания. Казалось, по столу катится не один, а много шаров, частично переходящих друг в друга. Мистеру Томпкинсу и раньше нередко случалось наблюдать подобные явления, но сегодня он не брал в рот ни капли виски и не мог понять, что происходит. «Ну что ж, — подумал он, — посмотрим, как эта размазня попадет в другой шар».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: