Иосиф Шкловский - Звезды: их рождение, жизнь и смерть

- Название:Звезды: их рождение, жизнь и смерть

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука, Главная редакция физико-математической литературы

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Шкловский - Звезды: их рождение, жизнь и смерть краткое содержание

Книга посвящена центральной проблеме астрономии — физике звезд. Заключительный этап звездной эволюции представляет особенно большой интерес, так как он имеет прямое отношение к таким интереснейшим объектам современной астрономии, как пульсары, рентгеновские звезды и черные дыры. Проблемы, связанные с этими объектами, пока далеки от решения. Поэтому автор стремился осветить фактическое состояние вопроса, давая лишь общее представление о существующих: теориях и гипотезах. В книге рассматривается также проблема образования звезд.

Книга рассчитана на широкий круг лиц со средним образованием. Специальный интерес она представляет для студентов, лекторов, преподавателей, специалистов в области смежных наук.

Звезды: их рождение, жизнь и смерть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Представляет очевидный интерес рассмотрение самых ранних стадий эволюции Солнца.

Такие расчеты были выполнены в 1980 г. Исходным пунктом этих вычислений является выделение из первичного газово-пылевого комплекса «протозвездного» облака с массой, близкой к массе Солнца, которое под действием гравитационного притяжения составляющих его частиц сжималось к центру со скоростью свободного падения. В процессе такого сжатия резко возрастала плотность в центральной части облака. Когда облако стало непрозрачно к собственному инфракрасному излучению, температура центральной его части («ядра») стала расти — сжимающееся облако стало протозвездой . По мере роста температуры ядра в нем начались процессы диссоциации и ионизации. Однако температура ядра еще не была достаточной для того, чтобы там пошли ядерные реакции.

На наружную поверхность ядра протозвезды с большой скоростью (свободное падение!) падает газ ее сжимающейся оболочки. В процессе торможения этого газа при его столкновении с наружной поверхностью ядра возникает ударная волна и выделяется тепло. Следует заметить, что размеры ядра (  10 11см, т. е. радиус Солнца) в миллион раз меньше первоначальных размеров сжимающегося облака. По мере выпадения газа из облака на ядро масса последнего непрерывно растет. Согласно теоретическим оценкам ежегодный прирост массы ядра составляет

10 11см, т. е. радиус Солнца) в миллион раз меньше первоначальных размеров сжимающегося облака. По мере выпадения газа из облака на ядро масса последнего непрерывно растет. Согласно теоретическим оценкам ежегодный прирост массы ядра составляет  10 -5 M

10 -5 M  . С ростом массы ядра связан рост его температуры, которая через несколько тысяч лет достигает многих десятков тысяч градусов. Наконец, спустя 20 000 лет после образования ядра его температура превысит 10 6К и в нем начнутся первые ядерные реакции превращения дейтерия в гелий. Энергия, выделяющаяся в процессе этой реакции, будет переноситься в наружные слои протозвезды путем конвекции.

. С ростом массы ядра связан рост его температуры, которая через несколько тысяч лет достигает многих десятков тысяч градусов. Наконец, спустя 20 000 лет после образования ядра его температура превысит 10 6К и в нем начнутся первые ядерные реакции превращения дейтерия в гелий. Энергия, выделяющаяся в процессе этой реакции, будет переноситься в наружные слои протозвезды путем конвекции.

|

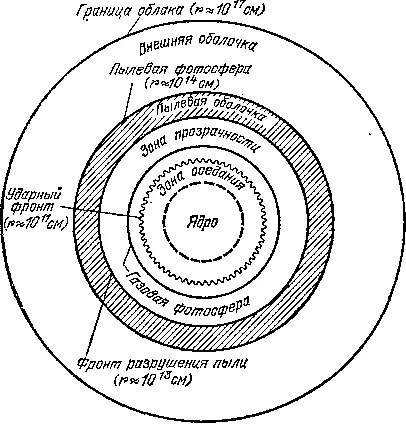

| Рис. 5.11:Схематическое изображение структуры сжимающегося протозвездного облака. |

На рис. 5.11 схематически приведена схема структуры сжимающегося протозвездного облака. Эта структура сохраняется в течение всего времени роста массы ядра облака. По мере выпадения газа на ядро размеры наружной протяженной оболочки уменьшаются, а ее температура держится более или менее постоянной. На расстоянии  10 14см от ядра падающие к центру пылинки нагреваются потоком идущего изнутри излучения. Так образуется поверхность, излучающая инфракрасные кванты. Эту поверхность можно назвать «пылевой фотосферой», излучение которой и наблюдается у инфракрасных звезд. Температура пылинок в этой своеобразной «фотосфере» достигает нескольких сотен кельвинов.

10 14см от ядра падающие к центру пылинки нагреваются потоком идущего изнутри излучения. Так образуется поверхность, излучающая инфракрасные кванты. Эту поверхность можно назвать «пылевой фотосферой», излучение которой и наблюдается у инфракрасных звезд. Температура пылинок в этой своеобразной «фотосфере» достигает нескольких сотен кельвинов.

В более глубоких слоях протозвезды пылинки из-за высокой температуры разрушаются. Это происходит на расстоянии  10 13см от центра при температуре

10 13см от центра при температуре  2000 К. «Фронт разрушения» пылинок определяет внутреннюю границу пылевой фотосферы. Глубже этого фронта вещество протозвезды становится прозрачным. На еще больших глубинах в связи с ростом плотности прозрачность вещества протозвезды кончается, и можно говорить о «газовой фотосфере», которая, правда, не наблюдается, будучи заэкранированной пылевой фотосферой.

2000 К. «Фронт разрушения» пылинок определяет внутреннюю границу пылевой фотосферы. Глубже этого фронта вещество протозвезды становится прозрачным. На еще больших глубинах в связи с ростом плотности прозрачность вещества протозвезды кончается, и можно говорить о «газовой фотосфере», которая, правда, не наблюдается, будучи заэкранированной пылевой фотосферой.

Через  10 5лет процесс аккреции («оседания») оболочки на ядро, бывший все это время основным источником энергии излучения протозвезды, прекратится. Это произойдет либо из-за полного выпадения вещества оболочки на ядро, либо из-за фотонного и корпускулярного излучения последнего, которое вытолкнет наружу вещество оболочки. Как показывают расчеты, через

10 5лет процесс аккреции («оседания») оболочки на ядро, бывший все это время основным источником энергии излучения протозвезды, прекратится. Это произойдет либо из-за полного выпадения вещества оболочки на ядро, либо из-за фотонного и корпускулярного излучения последнего, которое вытолкнет наружу вещество оболочки. Как показывают расчеты, через  10 лет вся оболочка «ссыпется» на ядро, светимость протозвезды будет примерно в 70 раз, а радиус почти в 5 раз больше, чем у современного Солнца. В эту эпоху температура фотосферы достигает 7300 К.

10 лет вся оболочка «ссыпется» на ядро, светимость протозвезды будет примерно в 70 раз, а радиус почти в 5 раз больше, чем у современного Солнца. В эту эпоху температура фотосферы достигает 7300 К.

Прекращение выпадения газа оболочки на поверхность «протосолнца» повлечет за собой, во-первых, «просветление» всей картины образования нашего светила, так как окружающий его «кокон» рассеется. Во-вторых, светимость его уменьшится  в 10 раз в соответствии с понижением температуры до 4200 К. В последующие несколько тысяч лет излучение протосолнца, поддерживаемое ядерной реакцией на дейтерии, будет иметь постоянную мощность. Когда дейтерий «выгорит», центральные части протосолнца начнут медленно сжиматься, а светимость уменьшаться. Наконец, в центральной части протосолнца температура достигнет

в 10 раз в соответствии с понижением температуры до 4200 К. В последующие несколько тысяч лет излучение протосолнца, поддерживаемое ядерной реакцией на дейтерии, будет иметь постоянную мощность. Когда дейтерий «выгорит», центральные части протосолнца начнут медленно сжиматься, а светимость уменьшаться. Наконец, в центральной части протосолнца температура достигнет  15 миллионов кельвинов, а плотность станет достаточно большой для того, чтобы включились ядерные реакции превращения водорода в гелий (см. § 8). Окончательно протосолнце «стабилизируется» на соответствующей его массе точке главной последовательности через

15 миллионов кельвинов, а плотность станет достаточно большой для того, чтобы включились ядерные реакции превращения водорода в гелий (см. § 8). Окончательно протосолнце «стабилизируется» на соответствующей его массе точке главной последовательности через  30 миллионов лет. В этом состоянии Солнце будет излучать с почти постоянной мощностью много миллиардов лет.

30 миллионов лет. В этом состоянии Солнце будет излучать с почти постоянной мощностью много миллиардов лет.

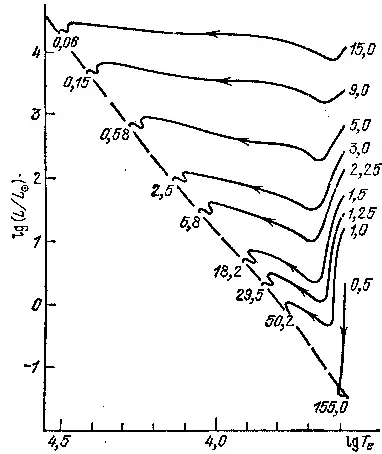

Аналогичные расчеты были выполнены некоторыми авторами, в частности, И. Ибеном, для построения эволюционных треков протозвезд разной массы. Результаты вычислений приведены на рис. 5.12. Расчеты проводились от момента прекращения выпадения газа оболочки на формирующуюся протозвезду до момента вступления на главную последовательность. Цифры на главной последовательности (отмеченной пунктиром) дают время эволюции (от начала конденсации до вступления на главную последовательность), выраженное в миллионах лет. Это время сильно зависит от массы протозвезды. Если, например, в случае M = 15 M  оно равно 62 000 лет, то при M = 0 , 5 M

оно равно 62 000 лет, то при M = 0 , 5 M  возрастает до 155

возрастает до 155  10 6лет.

10 6лет.

|

Рис. 5.12:Эволюционные треки протозвезд разной массы; цифры справа означают массы протозвезд в M  . (Расчеты И. Ибена.) . (Расчеты И. Ибена.) |

Как видно из рис. 5.12, массивные протозвезды на заключительной стадии своей эволюции, когда их светимость почти не меняется, обладают всеми характеристиками звезд-гигантов. Можно поэтому предполагать, что часть звезд-гигантов в молодых скоплениях звезд на самом деле являются протозвездами. Следует, однако, иметь в виду, что последнюю «горизонтальную» часть своего эволюционного трека протозвезды «проскакивают» очень быстро, всего лишь за несколько тысяч лет. Поэтому их должно быть довольно мало.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/146741/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/1061858/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin.webp)