Александр Китайгородский - Физика для всех. Движение. Теплота

- Название:Физика для всех. Движение. Теплота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Китайгородский - Физика для всех. Движение. Теплота краткое содержание

Авторы этой книги – лауреат Ленинской и Нобелевской премий академик Л.Д. Ландау и профессор А.И. Китайгородский – в доступной форме излагают начала общего курса физики.

Примечательно, что вопросы атомного строения вещества, теория лунных приливов, теория ударных волн, теория жидкого гелия и другие подобные вопросы изложены вместе с классическими разделами механики и теплоты. Подобная тесная связь актуальных проблем физики с ее классическими понятиями, их взаимная обусловленность и неизбежные противоречия, выводящие за рамки классических понятий, – все это составляет сущность современного подхода к изучению физики.

Новое, свежее изложение делает книгу полезной для самого широкого круга читателей.

Физика для всех. Движение. Теплота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вскоре, однако, стало ясно, что отвлеченно правильная мысль о целесообразности выбора образцовых мер, заимствованных из природы, не осуществима в полной мере. Более точные измерения, проведенные в XIX веке, показали, что изготовленный эталон метра приблизительно на 0,08 миллиметра короче одной сорокамиллионной части земного меридиана. Стало очевидно, что по мере развития измерительной техники будут вноситься новые поправки. Сохраняя определение метра как части земного меридиана, пришлось бы после каждого нового измерения меридиана изготовлять новые эталоны и пересчитывать заново все длины. Поэтому после обсуждения на международных съездах в 1870, 1872 и 1875 гг. было решено считать единицей длины не одну сорокамиллионную часть меридиана, а эталон метра, изготовленный в 1799 г. и хранящийся теперь в Международном бюро мер и весов в Севре.

История метра не кончается на этом. Новые физические идеи положены в настоящее время в основу определения этой фундаментальной величины. Мера длины опять заимствуется из природы, но гораздо более хитроумным способом.

Вместе с метром возникли и его доли: одна тысячная, называемая миллиметром, одна миллионная, называемая микроном, и наиболее часто употребляемая, одна сотая – сантиметр.

Теперь скажем несколько слов о секунде. Она много старше сантиметра. При установлении единицы измерения времени не было никаких разногласий. Это и понятно: смена дня и ночи, вечный круговорот солнца подсказывают естественный способ выбора единицы времени. Каждому хорошо известно выражение: «определить время по солнцу». Высоко стоит солнце в небе, значит – полдень, и нетрудно, измеряя длину тени, отбрасываемой шестом, установить то мгновение, когда оно находится в самой высокой точке. На следующий день тем же способом можно отметить то же мгновение. Истекший промежуток времени составляет сутки. А дальше остается лишь поделить сутки на часы, минуты и секунды.

Большие единицы измерения – год и сутки – дала нам сама природа. Но час, минута и секунда придуманы человеком.

Современное деление суток восходит к глубокой древности. В Вавилоне была распространена не десятичная, а шестидесятиричная система счисления. Шестьдесят делится на 12 без остатка, отсюда у вавилонян деление суток на 12 равных частей.

В древнем Египте было введено деление суток на 24 часа. Позднее появились минуты и секунды. То, что в часе 60 минут, а в минуте 60 секунд – также наследие шестидесятиричной системы Вавилона.

В древние и средние века время измеряли при помощи солнечных часов, водяных часов (по времени вытекания воды из больших сосудов) и ряда других хитроумных, но весьма неточных приспособлений.

При помощи современных часов легко убедиться, что сутки в разное время года не совсем одинаковы. Поэтому условились принять за единицу измерения времени средние за год солнечные сутки. Одна двадцать четвертая часть этого среднего за год промежутка времени и называется часом.

Но, устанавливая единицы времени – час, минуту, секунду – делением суток на равные доли, мы предполагаем, что Земля вращается равномерно. Однако океанские лунно-солнечные приливы, хотя и в ничтожной степени, замедляют вращение Земли. Значит, наша единица времени – сутки – непрестанно удлиняется.

Это замедление вращения Земли так незначительно, что его удалось непосредственно измерить лишь недавно, с изобретением атомных часов, измеряющих промежутки времени с огромной точностью – до миллионной доли секунды. Изменение суток достигает 1–2 миллисекунд за 100 лет.

Но эталон, если это возможно, должен исключить даже такую незначительную ошибку. Согласно последнему определению секунда есть 1/31556925,9747 часть вполне определенного года, но уже не часть средних солнечных суток.

Вес и масса

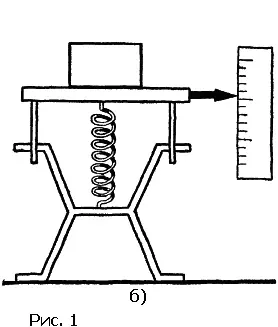

Вес – это сила, с которой тело притягивается Землей. Эту силу можно измерить пружинными весами. Чем больше весит тело, тем больше растягивается пружина, на которой оно подвешено. При помощи гири, принятой за единицу, пружину можно проградуировать – сделать отметки, которые укажут, насколько пружина растянулась под действием гири в один килограмм, два, три и т.д. Если после этого на такие весы подвесить тело, то по растяжению пружины удастся найти силу притяжения его Землей, выраженную в килограммах (рис. 1, а ). Для измерения веса используют не только растягивающуюся, но и сжимающуюся пружину (рис. 1, б ). Используя пружины разной толщины, можно изготовить весы для измерения и очень больших и очень малых тяжестей. На этом принципе основано устройство не только грубых торговых весов, но и очень точных приборов, применяющихся для физических измерений.

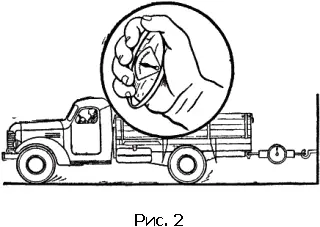

Проградуированная пружина служит для измерения не только силы земного притяжения, т.е. веса, но и других сил. Такой прибор называется динамометр, что значит измеритель сил. Многие видели, как динамометр используется для измерения мускульной силы человека. Силу тяги мотора также удобно измерять растягивающейся пружиной (рис. 2).

Вес тела – очень важное его свойство. Однако вес зависит не только от самого тела. Ведь его притягивает Земля. А если бы мы были на Луне? Очевидно, вес был бы другой – примерно в 6 раз меньше, как показывают расчеты. Да и на Земле вес различен на разных земных широтах. На полюсе, например, тело весит на 0,5 % больше, чем на экваторе.

Однако при всей своей изменчивости вес обладает замечательной особенностью – отношение весов двух тел в любых условиях, как показывает опыт, остается неизменным. Если два разных груза на полюсе растягивают пружину одинаково, то эта одинаковость в точности сохраняется и на экваторе.

При измерении веса путем сравнения его с весом эталона находим новое свойство тел, которое называется массой.

Физический смысл этого нового понятия – массы – теснейшим образом связан с той одинаковостью при сравнении веса, которую мы только что отметили.

В отличие от веса масса является неизменным свойством тела, не зависящим ни от чего, кроме как от этого тела.

Сравнение весов, т.е. измерение массы, удобнее всего производить при помощи обычных рычажных весов (рис. 3). Мы говорим, что массы двух тел равны, если рычажные весы, на обе чашки которых положены эти тела, строго уравновешены. Если груз взвешен на рычажных весах на экваторе, а затем груз и гири перенесены на полюс, то и груз и гири изменяют свой вес одинаково. Взвешивание на полюсе даст поэтому тот же результат: весы останутся уравновешенными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: