Борис Шустов - Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра

- Название:Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Физматлит

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1241-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Шустов - Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра краткое содержание

Проблема астероидно-кометной опасности, т. е. угрозы столкновения Земли с малыми телами Солнечной системы, осознается в наши дни как комплексная глобальная проблема, стоящая перед человечеством. В этой коллективной монографии впервые обобщены данные по всем аспектам проблемы. Рассмотрены современные представления о свойствах малых тел Солнечной системы и эволюции их ансамбля, проблемы обнаружения и мониторинга малых тел. Обсуждаются вопросы оценки уровня угрозы и возможных последствий падения тел на Землю, способы защиты и уменьшения ущерба, а также пути развития внутрироссийского и международного сотрудничества по этой глобальной проблеме.

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты различных специальностей, включая, прежде всего, астрономию, физику, науки о Земле, технические специалисты из сферы космической деятельности и, конечно, читатели, интересующиеся наукой, найдут для себя много интересного.

Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще одним из эффектов сублимации вещества с поверхности ядра кометы является уменьшение массы и изменение формы кометного ядра. По исследованиям, проведенным в ходе последнего прохождения кометы Галлея через перигелий, эта комета теряет 0,1–0,2 % своей массы за один оборот вокруг Солнца. Учитывая, что средний радиус ядра кометы Галлея составляет 5 км, получаем, что со всей его поверхности в результате сублимации уносится слой толщиной примерно 2,5 м за одно появление кометы, а для комет группы Крейца (см. раздел 4.6) эта величина достигает 20 м. Поэтому время жизни комет на короткопериодической орбите (с периодом обращения меньше 200 лет) ограничено.

Наиболее вероятны три сценария эволюции формы кометного ядра в зависимости от его состава.

1. Ядро кометы ледяное с относительно небольшой долей твердых примесей, не влияющих на сублимацию кометного вещества (модель Уиппла). В этом случае возможно полное испарение кометного ядра. Такая возможность была рассмотрена в работе [Лебединец и др., 1983]. Авторы считали, что ядро имеет сферическую форму и вследствие быстрого вращения вокруг своей оси сохраняет форму вплоть до полного испарения. Кроме этого, в работе указывается на возможность образования астероида группы Аполлона при наличии внутри кометы осколка скальной породы.

2. Ядро кометы — конгломерат льдов и нелетучей составляющей силикатной и углеродной природы. При испарении летучих веществ часть вещества остается в виде пылевой матрицы на поверхности, ослабляя со временем газопроизводительность кометы. Со временем на поверхности ядра кометы образуется мощная пылевая корка, препятствующая испарению вещества.

В работе [Rickman, 1987] рассмотрена эволюция кометного ядра с учетом пылевой составляющей. Рассматривались два варианта физической эволюции кометного ядра:

а) полная дезинтеграция и образование метеорного потока на орбите кометы;

б) образование астероидоподобного небесного тела с орбитой, похожей на

орбиты астероидов группы Аполлона. При этом, по мнению автора, форма кометного ядра не претерпевает заметных изменений и близка к сферической.

3. Кроме того, необходимо упомянуть случаи, когда ядро кометы состоит из нескольких крупных ледяных фрагментов, смерзшихся в единое тело (модель «конгломерат льдов») или нескольких каменных глыб, «cклееных» льдом. В момент сближения такого ядра с Солнцем в результате нагрева ядра солнечным излучением часть осколков может терять механический контакт и образовывать компактный метеорный поток. Форма кометного ядра при такой эволюции полностью определяется расположением этих осколков в теле кометы.

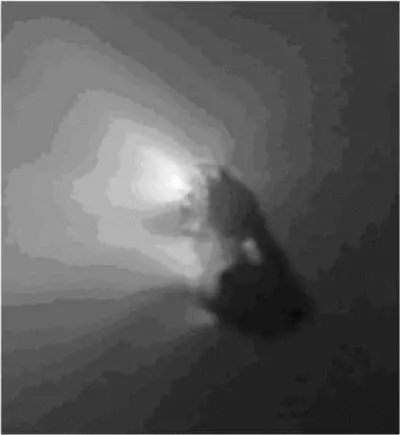

Наши знания о форме кометных ядер (до исследования кометы Галлея с близкого расстояния) были чрезвычайно скудны, наземные наблюдения не давали однозначного ответа. Только после того, как впервые комета Галлея была сфотографирована с близкого расстояния, были получены достоверные сведения о форме ее ядра. Оказалось, что это ядро имеет вытянутую форму. Вскоре появилась работа Джуита и Мич [Jewitt and Meech, 1988], в которой утверждалось, что вытянутая форма ядра кометы скорее правило, чем исключение. В указанной работе приводятся результаты фотометрических наблюдений ряда комет и астероидов, проведенных с использованием ПЗС-матриц, и на основании этих наблюдений проведено сравнение физических характеристик этих объектов. Сделан вывод о том, что ядра комет в среднем имеют более вытянутую форму, чем астероиды. На рис. 4.10 приведены фотографии ядер комет Галлея и Борелли (19P/Borrelly), полученные с борта космического аппарата (КА), подтверждающие предположение о вытянутой форме кометных ядер.

Рис. 4.10. а ) Ядро кометы Галлея (16×8×8 км); б ) ядро кометы Борелли (максимальный размер составляет ∼ 8 км) (http://www.jpl.nasa.gov/neo/images.html)

В работе [Medvedev, 1993] показано, что удлиненные кометные ядра являются естественным продуктом динамической эволюции фигуры и вращения ядра в условиях сублимации.

Здесь следует отметить, что наши знания о кометах постоянно пополняются и уточняются. Наиболее продуктивной формой исследования комет являются космические миссии к их ядрам. Кроме уже упомянутой космической миссии к комете Галлея, в последние десятилетия были проведены и проводятся несколько космических экспедиций к кометам.

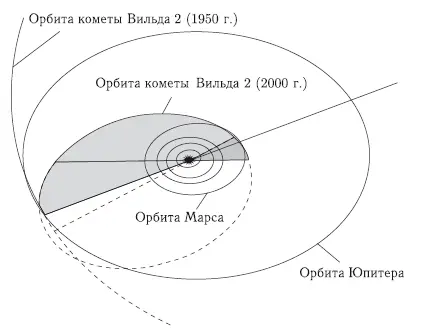

Во-первых, это экспедиция Stardust, организованная НАСА. В рамках этой экспедиции исследовалась комета Вильда 2 (81P/Wild 2). Это периодическая комета c периодом обращения вокруг Солнца, равным 6,1 года. Комета была открыта относительно недавно — 6 января 1978 г. Ее открыл швейцарский астроном Пауль Вильд, работающий в Бернской университетской обсерватории. Интересна орбита этой кометы, точнее ее эволюция. 9 сентября 1974 г. комета имела очень тесное сближение с Юпитером; в этот момент комета сблизилась с Юпитером на расстояние 0,006 а.е. В результате этого сближения орбита кометы изменилась. Если до сближения с Юпитером комета двигалась по орбите с перигелийным расстоянием, равным 5 а.е., то в результате сближения комета была переброшена на орбиту с перигелийным расстоянием, равным 1,5 а.е. На рис. 4.11 приведены орбиты кометы Вильда 2 до и после сближения с Юпитером.

2 января 2004 г. КА проекта Stardust пролетел на расстоянии 236 км от ядра кометы. Ядро кометы Вильда 2 оказалось неправильной формы. На изображениях кометы имеются остроконечные пики высотой 100 м и кратеры глубиной более 150 м. Размеры ядра равны 1,65 × 2,00 × 2,75 км (приведенные значения соответствуют осям ядра при аппроксимации его трехосным эллипсоидом). Размер самого большого кратера, получившего название «Left Foot» («Левая ступня») из-за своеобразной формы, равен 1 км, что составляет пятую часть всего диаметра ядра кометы. Немного меньший размер имеет другой кратер, названный «Right Foot» (см. рис. 4.12 на вклейке).

Рис. 4.11. Эволюция орбиты кометы Вильда 2 (рисунок подготовлен с помощью «Электронного каталога орбит комет» [Бондаренко, 2009])

Кроме того, на поверхности ядра было обнаружено большое количество активных областей — источников интенсивной сублимации вещества, и джетов — струй газа, выбрасываемых их этих областей. Интенсивность и скорость истечения вещества в отдельных джетах была столь велика, что их можно было сравнить со струями воды, вытекающими из мощного брандспойта. Эти джеты были серьезным испытанием и проверкой на прочность для КА. В момент сближения аппарат подвергся бомбардировке частицами, вылетающими с поверхности ядра кометы. 12 таких частиц пробили верхний слой защитного экрана КА. Однако аппарат уцелел и получил уникальную информацию о пылинках, вылетающих с поверхности ядра. КА был снабжен устройствами, позволяющими улавливать космические и кометные пылинки. Для изготовления этого устройства было использовано специальное вещество очень низкой плотности — пористое стекло, плотность которого примерно в 1000 раз меньше плотности обычного стекла. Применение этого вещества, названного авторами аэрогелем, позволяло улавливать частицы, движущиеся с очень большой скоростью. Несмотря на сложности, миссия была успешно выполнена, и капсула с кометными и межзвездными пылинками благополучно вернулась на Землю 15 января 2005 г. После вскрытия капсулы на Земле были обнаружены сотни частиц. Анализ найденных в аэрогеле кометных частиц показал, что в них присутствуют «высокотемпературные» материалы, т. е. соединения, образовавшиеся в результате нагрева до температуры свыше тысячи градусов. Этот факт говорит о том, что ядра комет представляют собой смесь компонентов, сформировавшихся в различных областях Солнечной системы, как на ее периферии, так и вблизи центра. Космический аппарат проекта Stardust и установленные на нем приборы оказались столь надежными, что было решено продолжить эту миссию. КА был переориентирован на полет к комете Темпеля 1 (9P/Tempel 1). Предполагается, что в 2011 г. КА сблизится с ядром этой кометы и сфотографирует искусственный кратер на ее ядре, образовавшийся вследствие удара снаряда-ударника, запущенного с КА миссии Deep Impact.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: