Борис Шустов - Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра

- Название:Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Физматлит

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1241-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Шустов - Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра краткое содержание

Проблема астероидно-кометной опасности, т. е. угрозы столкновения Земли с малыми телами Солнечной системы, осознается в наши дни как комплексная глобальная проблема, стоящая перед человечеством. В этой коллективной монографии впервые обобщены данные по всем аспектам проблемы. Рассмотрены современные представления о свойствах малых тел Солнечной системы и эволюции их ансамбля, проблемы обнаружения и мониторинга малых тел. Обсуждаются вопросы оценки уровня угрозы и возможных последствий падения тел на Землю, способы защиты и уменьшения ущерба, а также пути развития внутрироссийского и международного сотрудничества по этой глобальной проблеме.

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты различных специальностей, включая, прежде всего, астрономию, физику, науки о Земле, технические специалисты из сферы космической деятельности и, конечно, читатели, интересующиеся наукой, найдут для себя много интересного.

Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В каталоге [Marsden and Williams, 2008] содержатся сведения о 2844 кометах, причем 1490 из них составляют отдельную необычную группу комет (вне зависимости от периода), «царапающих Солнце», — с очень малыми перигелийными расстояними. Особенности этих комет подробно рассматриваются в разделе 4.6. Из остальных (типичных) комет 406 являются короткопериодическими. Необходимо отметить, что элементы орбит, определенные вблизи перигелия из наблюдений, лишь приблизительно отражают те начальные орбиты, с которых эти объекты пришли. Это связано с тем, что на пути от афелия до перигелия кометы испытывают гравитационное притяжение планет. Поэтому в каталоге [Marsden and Williams, 2008] для долгопериодических

комет с наиболее точными орбитами приводятся и «первоначальные» орбиты, которые относятся к тому моменту времени, когда объект находится очень далеко от планетной системы.

Анализ «первоначальных» орбит показывает, во-первых, что почти все кометы имеют эллиптические орбиты. Превышение единицы у эксцентриситетов орбит комет встречается редко, что вполне может объясняться ошибками определения орбит, которые вызваны действием негравитационных эффектов, описанных выше. Таким образом, можно утверждать, что кометы являются частью Солнечной системы, хотя и могут уходить на расстояния порядка сотни тысяч астрономических единиц от Солнца. Еще одной особенностью распределения долгопериодических комет является то, что они сконцентрированы в области a > 10 000 а.е. Тщательный анализ этого факта, впервые выполненный Оортом [Oort, 1950], привел к построению модели кометного резервуара, называемого сейчас облаком Оорта.

В некотором смысле словом «облако» пытаются отразить тот факт, что наклоны орбит долгопериодических комет имеют значения от 0 до 180° (специалисты в этой области часто используют термин «изотропное распределение орбит»).

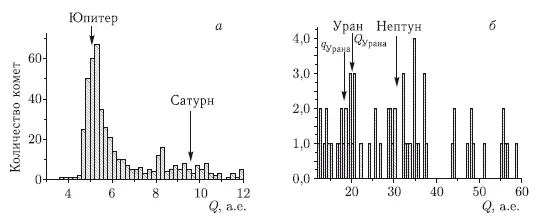

Что касается короткопериодических комет, то их долгое время пытались отнести к различным семействам по расположению афелиев орбит вблизи орбит больших планет. Во многом это было связано с попытками найти подтверждение гипотезы, наиболее поддерживаемой Всехсвятским [Всехсвятский, 1967], о происхождении комет в спутниковых системах планет. Однако в дальнейшем было показано, что доминирующим фактором в движении всех короткопериодических комет является возмущающее действие Юпитера. На рис. 4.15 показано распределение кометных орбит по афелийным расстояниям в интервале от 3 до 60 а.е. Семейство Юпитера проявляется очень отчетливо, а взаимосвязь с другими планетами не наблюдается.

Рис. 4.15. Распределение кометных орбит по афелийным расстояниям Q: а ) от 3 до 12 а.е.; б ) от 10 до 60 а.е.

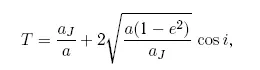

Поэтому короткопериодические кометы разделяют на кометы семейства Юпитера с периодами P < 20 лет и кометы галлеевского типа (последний термин происходит от кометы Галлея — наиболее яркого представителя этого класса комет) с периодами 20 < P < 200 лет. Кометы данных классов различаются не только периодами (и, соответственно, большими полуосями орбит), но имеют большие различия и в наклонах орбит. Кометы семейства Юпитера движутся по прямым орбитам с малыми наклонами к плоскости эклиптики, а кометы галлеевского типа имеют как прямые, так и обратные орбиты с разнообразными наклонами, подобно долгопериодическим кометам. Чтобы отразить эти свойства, в современной литературе чаще в качестве критерия, определяющего кометы семейства Юпитера и кометы галлеевского типа, берут параметр Тиссерана

где a J — большая полуось орбиты Юпитера. Данная величина мало изменяется при эволюции орбит малых тел в отличие от их периодов. В этом состоит еще одно преимущество классификации, основанной на параметре Тиссерана. При такой классификации кометами семейства Юпитера называют объекты с T > 2 (подавляющее большинство этих комет имеют P < 20 лет), а объекты с T < 2 относят к кометам галлеевского типа.

4.5. Источники околоземных комет

Из вышесказанного ясно, что в околоземном пространстве наблюдаются кометы, принадлежащие различным динамическим классам. Рассмотрим, что же известно в данный момент об источниках комет с такими разными орбитальными параметрами и о тех динамических процессах, которые приводят эти объекты в околоземное пространство.

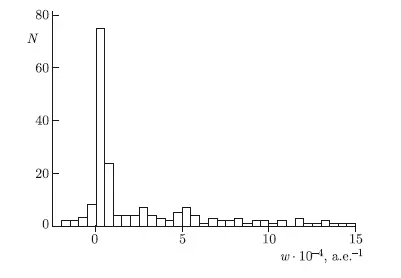

Один источник мы уже упомянули — это облако Оорта. Для того чтобы показать, что кометы действительно приходят из этой далекой области, рассмотрим более подробно распределение орбит долгопериодических комет. На рис. 4.16 показана зависимость числа N комет с точными орбитами (класс I согласно каталогу [Marsden and Williams, 2003]) от величины w = 1/a, где a — большая полуось. Пик в распределении почти параболических комет является очень узким по сравнению с типичной величиной планетных возмущений за один оборот вокруг Солнца (∼ 5 10 -4a.e. -1). Это свидетельствует о том, что большинство наблюдаемых комет с w < 10 -4а.е. -1являются «новыми», т. е. совершают первое прохождение вблизи Земли. Необходимо отметить, что в обнаружении этого источника наблюдателям помог тот факт, что кометы со временем угасают. Если бы яркость комет не убывала с течением времени, то поток объектов, проникающих вследствие планетных возмущений на орбиты с относительно короткими периодами, был бы сопоставим с потоком из облака Оорта, и мы не видели бы столь явно этот источник.

Поскольку «новые» кометы приходят из очень далеких областей Солнечной системы, то очевидным является динамический механизм, который направляет эти объекты в околоземное пространство — гравитационное действие близко проходящих отдельных звезд и поля Галактики. Вследствие звездных и галактических возмущений орбиты комет изменяются, и для некоторых из них перигелийные расстояния становятся столь малыми, что кометы проникают в планетную область. Такие «новые» кометы создают наблюдаемый поток почти параболических комет.

Рис. 4.16. Наблюдаемое распределение комет вблизи малых значений w

После введения концепции облака Оорта [Oort, 1950] в течение длительного времени обсуждался вопрос об этом образовании как источнике и короткопериодических комет. Многие из короткопериодических комет наблюдались в нескольких появлениях, что способствовало исследованию их динамических и физических характеристик. В настоящее время не вызывает сомнения, что время как физической, так и динамической жизни этих объектов очень мало́ по сравнению с возрастом Солнечной системы, поэтому должен существовать источник, из которого постоянно пополняется семейство короткопериодических комет. Происхождение комет галлеевского типа вполне объясняется обычной диффузией больших полуосей для объектов из потока почти параболических комет. Однако интенсивные расчеты динамической эволюции комет из облака Оорта показали, что распределение орбит комет, захваченных из потока почти параболических комет с перигелиями в области внутренних планет, не согласуется с распределением орбит наблюдаемых комет семейства Юпитера [Duncan et al., 1988; Quinn et al., 1990; Bailey, 1992]. Поэтому были выдвинуты идеи об иных источниках комет семейства Юпитера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: