Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Название:Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Едиториал УРСС

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики краткое содержание

Монография известного физика и математика Роджера Пенроуза посвящена изучению проблемы искусственного интеллекта на основе всестороннего анализа достижений современных наук. Возможно ли моделирование разума? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Пенроуз обсуждает широчайший круг явлений: алгоритмизацию математического мышления, машины Тьюринга, теорию сложности, теорему Геделя, телепортацию материи, парадоксы квантовой физики, энтропию, рождение Вселенной, черные дыры, строение мозга и многое другое.

Книга вызовет несомненный интерес как у специалистов гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, так и у широкого круга читателей.[1]

Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

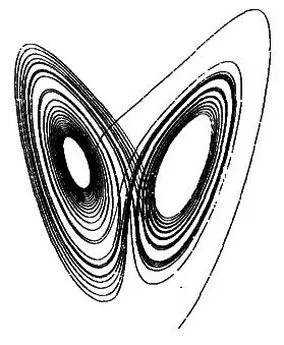

Причина, по которой мы не наблюдаем ничего подобного в реальности, заключается в том, что «тепловое» движение атомов в осколках стекла, воде, половицах и ковре является совершенно беспорядочным, так что подавляющая часть атомов будет двигаться во всех возможных направлениях. Необходима невероятно точная координация их движений для того, чтобы восстановить стакан, вместе со всей собранной в него с пола водой, и аккуратно забросить его на стол. Можно даже утверждать, что такие слаженные движения невозможны. Точнее говоря, подобная скоординированность могла бы возникнуть только благодаря удивительной случайности, которую мы все равно отнесли бы к разряду «чудес», даже если бы она и произошла в действительности!

Однако для другого направления времени такая согласованность движений атомов является вполне нормальной. Ведь мы почему-то не относим в разряд случайных те ситуации, в которых частицы движутся скоординированным образом после некоторого крупномасштабного изменения физического состояния (в нашем случае — разбивания стакана и расплескивания воды), а не до такого изменения. Движение частиц после подобного события как раз и должно быть в высокой степени согласованным, поскольку сама природа этого движения такова, что если бы мы могли в точности обратить движение каждого отдельного атома, результирующее движение было бы именно таким, какое необходимо для восстановления, заполнения и подъема стакана в его исходное положение.

Высокая координация движения вполне приемлема и даже естественна в том случае, когда оно является следствием крупномасштабного изменения, а не его причиной . Но слова «причина» и «следствие», так или иначе, затрагивают вопрос о временнбй асимметрии. Используя эти термины в нашем повседневном разговорном языке, мы обычно подразумеваем, что причина должна предшествовать следствию. Но если мы пытаемся осознать физическое различие между прошлым и будущим, нам необходимо быть предельно осторожными, чтобы невольно не привнести в рассуждения наши житейские представления об этих понятиях. Я должен предупредить читателя, что избежать этого чрезвычайно трудно, но нам все же стоит попробовать. Мы должны попытаться использовать слова таким образом, чтобы они заранее не предрешали вопроса о физическом различии прошлого и будущего. В частности, если обстоятельства будут к тому располагать, нам придется иногда рассматривать причины некоторых явлений лежащими в будущем, а следствия — лежащими в прошлом! Детерминистские уравнения классической физики (или операция Uв квантовой физике) никоим образом не выделяют эволюцию в направлении будущего. Они могут быть столь же хорошо применимы и для описания эволюции в прошлое. Будущее определяет прошлое точно так же, как и прошлое определяет будущее. Мы можем каким-либо образом зафиксировать некоторое состояние системы в будущем и затем использовать его для определения состояния системы в прошлом. Если, применяя наши уравнения к системе с обычным направлением времени в сторону будущего, мы можем считать прошлое причиной, а будущее — следствием, то в случае, когда мы также правомерно используем эти уравнения для описания эволюции в прошлое, мы будем вынуждены относить будущее к «причине», а прошлое — к «следствию».

Есть, однако, еще один момент, связанный с использованием терминов «причина» и «следствие», который, на самом деле, никак не зависит от того, какие события мы относим к прошлому, а какие — к будущему. Вообразим себе гипотетическую вселенную, в которой справедливы те же симметричные во времени классические уравнения, что и в нашей вселенной, но в которой явления обычного порядка (такие, как разбивание и расплескивание стакана воды) сосуществуют с их обращениями во времени. Предположим, что наряду с обычными явлениями, стаканы воды иногда действительно собирают себя из отколовшихся кусочков, чудесным образом заполняются расплескавшейся водой и затем запрыгивают на стол; предположим также, что иногда, приготовленная яичница-болтунья снова превращается в исходный полуфабрикат, желток в ней отделяется от белка и, наконец, она запрыгивает обратно в сломанную яичную скорлупу, которая становится совершенно целой, вновь заключая в себя все свое содержимое; что кусочки сахара могут восстанавливаться из растворенного сахара в подслащенном кофе и затем самопроизвольно выпрыгивать из чашки прямо в чью-нибудь руку. Если бы мы жили в мире, в котором подобные вещи относились бы к разряду повседневных явлений, мы, очевидно, могли бы приписать «причины» таких событий не фантастической случайности, связанной с коррелированным поведением отдельных атомов, но некоторому «телеологическому воздействию», благодаря которому самовосстанавливающиеся объекты стремятся в конце концов достичь желаемой макроскопической конфигурации. «Смотрите! — могли бы воскликнуть мы. — Это повторяется. Та смесь намеревается собрать себя в другой стакан воды!» Мы, разумеется, можем принять точку зрения, согласно которой атомы направили сами себя именно так, потому что именно таким способом можно получить стакан воды на столе. Стакан на столе был бы в этом случае причиной, а явно беспорядочная смесь атомов на полу — «следствием» — несмотря на то, что это «следствие» теперь существует во времени раньше, чем причина. Точно также, внезапное упорядочивание движения атомов в приготовленной яичнице-болтунье не является «причиной» ее запрыгивания в целую яичную скорлупу, но есть следствие этого будущего состояния; и кусок сахара собирается и выскакивает из чашки не «потому, что» атомы движутся с такой необычайной точностью, но благодаря тому, что кто-то — находящийся в будущем — будет позднее держать этот кусок сахара в своей руке!

Конечно, мы не наблюдаем ничего подобного в нашем мире — или, лучше сказать, что мы не обнаруживаем одновременного сосуществования подобных вещей с явлениями обычного порядка. Ведь если бы все , что мы видели, было бы явлениями обратного порядка, подобного описанному выше, у нас не было бы проблем. Нам нужно было бы просто поменять местами «прошлое» и «будущее», «до» и «после» и т. д. во всех наших описаниях. Время следовало бы тогда считать текущим в направлении обратном по отношению к первоначально выбранному, и такой мир мог бы описываться так же, как и наш. Здесь я, однако, хочу рассмотреть другую возможность, в точности согласующуюся с симметричными во времени уравнениями физики, а именно — когда разбивающийся и самовосстанавливающийся стаканы могут сосуществовать .

В этом мире мы были бы не в состоянии восстановить привычные описания событий одним только изменением наших соглашений о направлении движения времени. Конечно, наш мир оказывается не таким — но почему? Чтобы разобраться с этим, я для начала попросил бы вас представить такой мир и подумать над тем, как описывать события, происходящие в нем. Согласитесь, что в подобном мире мы могли бы хорошо описывать крупные макроскопические конфигурации — такие как полные стаканы воды, неразбитые яйца, или кусочки сахара в руке, являющиеся «причинами»; и микроскопические, быть может, тонко скоррелированные движения отдельных атомов, представляющие «следствия» — независимо от того, лежат ли «причины» в прошлом или будущем своих «следствий».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: