Ашот Григорьян - Механика от античности до наших дней

- Название:Механика от античности до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1974

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ашот Григорьян - Механика от античности до наших дней краткое содержание

Книга состоит из очерков, популярно излагающих историю эволюции теоретической механики от античности до наших дней. Она включает очерки античной механики, механики средневекового Востока и Европы эпохи Возрождения, механики XVII — XX вв. Отдельные главы посвящены достижениям механики в России и СССР. В книге рассматриваются классические понятия массы, силы, импульса, скорости, ускорения и т. д.

Механика от античности до наших дней - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

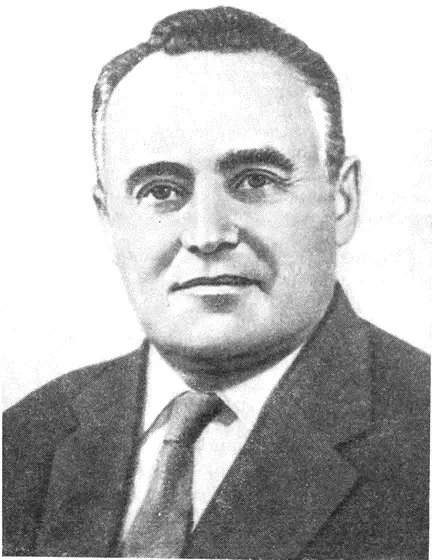

В московской группе по изучению реактивного движения работал С.П. Королев (1906—1966), который впоследствии прославился как выдающийся конструктор и ученый в области ракетной и космической техники. В 1930 г. С.П. Королев окончил факультет аэромеханики Высшего технического училища и школу летчиков. Еще студентом он стал автором нескольких оригинальных конструкций.

В 1929 г. Королев на Всесоюзных планерных состязаниях выступает в качестве одного из конструкторов планера «Коктебель». В 1930 г. он спроектировал и построил планер «Красная звезда», на котором впервые в истории авиации выполнялись фигуры высшего пилотажа. В том же 1930 г. он построил легкомоторный самолет «СК-4» и сам совершил свой первый полет. В 1935 г. Королев принимал участие во Всесоюзном слете планеристов в качестве летчика и конструктора двухместного планера «СК-9», на котором им впоследствии был установлен жидкостный ракетный двигатель.

Советский ученый в области ракетной и космической техники. С.П. Королев внес неоценимый вклад в развитие мировой науки и техники в области космонавтики

Познакомившись с К.Э. Циолковским и его основополагающими трудами, С.П. Королев, благодаря своему могучему таланту и неиссякаемой энергии, внес огромный вклад в дело освоения космического пространства — вклад, значение которого трудно переоценить.

В 1934 г. С.П. Королев издал книгу «Ракетный полет в стратосфере», которая сыграла важную роль в развитии ракетной техники в то время. «Книжка разумная, содержательная и полезная», — писал о ней К.Э. Циолковский.

В годы Великой Отечественной войны Королев работал над установкой жидкостных ракетных ускорителей на истребителях и пикирующих бомбардировщиках, принимал участие в испытательных полетах.

Слава С.П. Королева, крупнейшего ученого и конструктора в области ракетной техники и исследования космического пространства, достигла своего апогея после войны. Мы рассмотрим его творчество этого периода в следующем разделе главы.

С оформлением организаций энтузиастов ракетного дела появилась потребность в публикации исследований в области реактивного движения.

Реактивная секция Стратосферного комитета Центрального совета Осоавиахима СССР начиная с 1935 г. стала издавать сборник «Реактивное движение», посвященный проблемам движения тел переменной массы, а также проблемам реактивного полета. Основное внимание уделялось исследованию вертикального движения ракет, движению точки переменной массы при различных гипотезах относительно отделения и присоединения частиц, динамике реактивного самолета. Так, например, В.П. Ветчинкин в работе «Вертикальное движение ракеты» (1935) исследовал вертикальное движение точки переменной массы в среде, сопротивление которой изменяется по квадратичному закону, а плотность среды изменяется с высотой. Для решения полученного движения ракеты был применен метод численного интегрирования. М.К. Тихонравов в работе «Формула Циолковского» (1936) проанализировал основное уравнение движения точки переменной массы при различных предположениях относительно характера отделения и присоединения частиц. Он показал, что изменение скорости точки, происходящее при отделении частиц, можно определить, применяя закон сохранения количества движения и закон сохранения кинетической энергии.

Интересные результаты в области механики переменных масс были получены при решении астрономических проблем. Здесь основным предметом исследований была задача двух тел. Г.Н. Дубошин в 1926—1930 гг. опубликовал серию статей «О форме траекторий в задаче о двух телах с переменными массами». Эта задача сводится к изучению интегро-дифференциального уравнения, решение которого выражается с помощью рядов, расположенных по степеням малого параметра. В.В. Степанов (1889—1950) в работе «О форме траекторий материальной точки в случае притяжения по закону Ньютона переменной массой» (1930) исследовал вопрос о форме орбиты точки постоянной массы, находящейся под действием переменной центральной массы. Он показал, что при некотором законе изменения массы притягивающей точки орбитой движущейся точки может быть любая кривая, обращенная вогнутостью к центру. А.С. Лапин в работе «Задача двух тел с переменными массами» (1944) исследовал случаи интегрируемости уравнений движения двух тел переменной массы, пользуясь методом замены переменных, введенным И.В. Мещерским. Таким образом, он свел задачу о движении точки переменной массы к задаче движения точки постоянной массы, воспользовавшись специальным прибором преобразования относительно радиуса-вектора и времени. Оказалось, что если массы взаимопритягивающихся по закону Ньютона материальных точек возрастают с течением времени, то задача о движении двух точек переменной массы сводится к изучению движения точки постоянной массы, притягивающейся по закону Ньютона и находящейся под действием силы сопротивления, равной произведению скорости на некоторую функцию времени.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

В годы Великой Отечественной войны работа советских механиков была подчинена главной цели — содействовать повышению боевой мощи вооруженных сил и решать самые насущные задачи, выдвигаемые промышленностью в условиях военного времени. Но сил хватало и на продолжение теоретических исследований во многих направлениях. Не удивительно, что сразу же после войны исследования по механике ведутся по всем прежним направлениям, только с еще большим размахом, а вскоре начинается разработка новых направлений.

В аналитической механике в послевоенный период усиленно развивалась теория неголономных систем — как общие вопросы, так и решение частных задач. По-прежнему много внимания уделялось гироскопии. В теории динамических систем перешли к исследованию вопросов такой общности, что это направление можно отнести скорее к математике, чем к механике. Здесь происходит тот закономерный переход к более высокой степени общности, который со временем приведет к конкретизации получаемых результатов — при их применении к решению более сложных практических проблем.

Теория колебаний (преимущественно нелинейных) стала обширной дисциплиной, новые успехи которой были достигнуты на пути дальнейшего развития и взаимного влияния асимптотических, топологических и функциональных методов. Проведенный в Киеве в 1961 г. Международный симпозиум по нелинейным колебаниям показал, что советская наука сохраняет здесь свое ведущее положение. Направление Н.М. Крылова и Н.Н. Боголюбова стало большой научной школой, значительные коллективы работают в Горьком и в Москве (школы Мандельштама, Папалекси, Андронова), заметный вклад вносят в нелинейную механику многочисленные исследователи других научных центров. Теория устойчивости по-прежнему занимает одно из первых мест по числу исследований и исследователей, занимающихся ее проблемами. В ней постепенно происходит переход от разработки общих методов к анализу сравнительно частных, но практически весьма важных задач, выдвигаемых смежными областями — теорией колебания и теорией регулирования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: