Ашот Григорьян - Механика от античности до наших дней

- Название:Механика от античности до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1974

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ашот Григорьян - Механика от античности до наших дней краткое содержание

Книга состоит из очерков, популярно излагающих историю эволюции теоретической механики от античности до наших дней. Она включает очерки античной механики, механики средневекового Востока и Европы эпохи Возрождения, механики XVII — XX вв. Отдельные главы посвящены достижениям механики в России и СССР. В книге рассматриваются классические понятия массы, силы, импульса, скорости, ускорения и т. д.

Механика от античности до наших дней - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

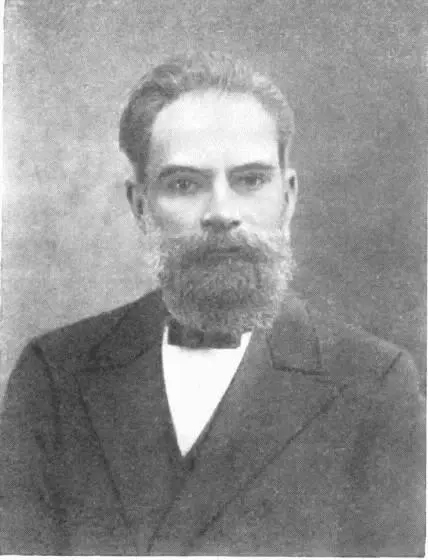

Русский математик и механик. Основоположник современной теории устойчивости движения. А.М. Ляпунову принадлежат важнейшие исследования по теории фигур равновесия вращающейся жидкости и устойчивости этих фигур

Свою первую работу по устойчивости движения Ляпунов напечатал в 1888 г. в «Сообщениях Харьковского математического общества». Это была статья «О постоянных винтовых движениях твердого тела в жидкости». Вопрос об устойчивости постоянных винтовых движений, как писал в этой статье Ляпунов, представляет хороший пример для общей теории устойчивости движения. В 1889 г. Ляпунов напечатал вторую статью на эту тему — «Об устойчивости движения в одном частном случае задачи о трех телах».

Разработка вопросов общей теории устойчивости, проводившаяся Ляпуновым в эти годы, завершилась опубликованием в 1892 г. в Харькове замечательного труда «Общая задача об устойчивости движения», который он защитил в качестве диссертации на степень доктора прикладной математики в 1893 г. Защита состоялась в Московском университете, причем оппонентами были Н.Е. Жуковский и Б.К. Млодзеевский. После защиты Ляпунову было присвоено звание ординарного профессора. В течение ряда лет Ляпунов продолжал исследования в том же направлении, существенно дополнив результаты докторской диссертации.

В 1900 г. Ляпунов был избран членом-корреспондентом Академии наук, а в конце 1901 г. — академиком по кафедре прикладной математики, которая оставалась незанятой с 1894 г., после смерти Чебышева. В 1902 г. Ляпунов переехал в Петербург. Здесь он уже не преподавал, а целиком отдался научной работе. Он возобновил занятия фигурами равновесия жидкости и их приложениями к теории фигур небесных тел. В этой области ему принадлежат исключительно глубокие открытия.

Летом 1917 г. в связи с болезнью жены Ляпунов переехал в Одессу. В сентябре следующего года он начал в Одесском университете чтение курса «О форме небесных тел». Этот курс ему закончить не удалось: 3 ноября 1918 г. он скончался.

Научные заслуги Ляпунова были широко оценены на родине и за рубежом. Он был избран почетным членом многих русских университетов, членом-корреспондентом Парижской академии наук, иностранным членом Римской академии наук и т. д.

Обратимся к проблеме устойчивости движения, имеющей важное значение для теоретической механики, астрономии, аэромеханики, прикладной механики, теории механизмов и других областей техники.

В механических задачах, как правило, для упрощения анализа приходится пренебрегать влиянием некоторых факторов, пренебрегать силами, действие которых мало по сравнению с основными силами, определяющими движение. Однако в ряде случаев эти хотя бы и незначительные силы, действуя достаточно долго или возобновляясь периодически, могут частично и даже полностью изменить характер первоначального движения. Таким образом, это движение окажется неустойчивым.

Если точное решение задачи получено в конечном виде, можно судить об устойчивости или неустойчивости движения. Но не всегда такое решение можно найти. Отсюда вытекает необходимость найти метод, позволяющий, не решая полностью уравнений движения, определять, будет ли данное движение устойчивым или нет. Проблема устойчивости была поставлена в XVIII в. в связи с исследованием проблемы устойчивости Солнечной системы. Если пренебречь взаимными притяжениями планет и считать, что планеты притягиваются только Солнцем, то аналитическая механика дает однозначное решение, полностью определяющее основную траекторию движения планеты. Однако в действительности на каждую планету кроме силы притяжения Солнца действуют также силы притяжения других планет, которые возмущают движение рассматриваемой планеты по найденной основной орбите. Влияние этих возмущений может накапливаться и с течением времени полностью разрушить основное движение. Исследуя этот вопрос, Лаплас и Лагранж пришли к выводу, что для Солнечной системы возмущения больших полуосей и эксцентриситетов орбит не возрастают монотонно с течением времени, но периодически колеблются, достигая максимального и минимального значений; следовательно, движение больших планет Солнечной системы устойчиво. Но эта устойчивость не всегда имеет место (например, движение частиц в кольцах Сатурна). Как известно, кольца Сатурна состоят из частиц, вращающихся вокруг планеты. В этих кольцах на некоторых расстояниях от центра планеты имеются щели, разделяющие их на ряд концентрических колец и представляющие собой области, где движение находившихся там некогда частиц было неустойчиво.

Весьма существенное значение вопрос об устойчивости движения имеет в баллистике при исследовании законов движения продолговатого снаряда. Задача об устойчивости движения возникла также в связи с развитием машиностроения в XIX в. Решение вопроса об устойчивости движения важно для определения режима работы машин и механизмов.

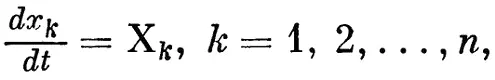

Общая задача об устойчивости движения сводится к исследованию систем дифференциальных уравнений вида

где X k— заданные функции времени t и x k, при достаточно малых x k аналитические; для простоты можно принять, что эти функции обращаются в нуль, когда все x k равны нулю. Если во все время движения, т. е. при любых t, функции x k, зависящие от t, остаются меньше заранее данных сколь угодно малых положительных величин, движение называется устойчивым (по Ляпунову). Если система уравнений интегрируется в конечном виде, то по найденному решению можно в принципе судить об устойчивости или неустойчивости движения. Но такое интегрирование удается сравнительно редко, и требуется дать ответ, не имея точного решения системы уравнений, определяющей движение системы.

Ученые издавна применяли в этом случае приближенные методы решения, причем ограничивались так называемым первым приближением, отбрасывая в степенных рядах, выражающих функции X k, все члены выше первой степени относительно x k и исследуя возникающую при этом систему линейных уравнений. Однако движение, устойчивое в первом приближении, нередко бывает на самом деле неустойчивым. Привлечение второго (или даже более высокого) приближения также, вообще говоря, недостаточно. Возникал вопрос: когда первое приближение достаточно для суждения об устойчивости? Единственная попытка решить этот вопрос была незадолго до Ляпунова сделана А. Пуанкаре. В предисловии к работе «Общая задача об устойчивости движения» Ляпунов писал: «Хотя Пуанкаре и ограничивается очень частными случаями, но методы, которыми он пользуется, допускают значительно более общие приложения и способны привести еще ко многим новым результатам. Идеями, заключающимися в названном мемуаре, я руководствовался при большей части моих изысканий» {216} 216 А. М. Ляпунов. Избранные труды. М., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 11.

. В этом исследовании, опубликованном в 1892 г. в издании Харьковского математического общества, Ляпунов поставил следующую задачу: указать те случаи, в которых первое приближение полностью решает вопрос об устойчивости или неустойчивости движения, и дать способы, позволяющие решать этот вопрос по крайней мере в некоторых из тех случаев, когда по первому приближению нельзя судить об устойчивости.

Интервал:

Закладка: