Вольдемар Смилга - Очевидное? Нет, еще неизведанное…

- Название:Очевидное? Нет, еще неизведанное…

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1966

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вольдемар Смилга - Очевидное? Нет, еще неизведанное… краткое содержание

Эффектное название, возможно, и интригует, но, уж конечно, ничего не объясняет. А в этой книге довольно серьезно рассказывается о том, чего достигла физика со времен Галилея до Эйнштейна, о явлениях древних, как мир, и, по-видимому, всем знакомых, а в конечном счете — о специальной теории относительности.

Очевидное? Нет, еще неизведанное… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В наши дни мы довольно спокойно говорим, что само пространство обладает свойством передавать электромагнитные и гравитационные волны. Причем это свойство мы не связываем с наличием какой-то заливающей вселенную среды.

Современная точка зрения пока, естественно, не обоснована.Механические методы эфира отброшены, и вместо них введено новое понятие — понятие поля. Чтобы не вдаваться в тонкости, просто отметим: современная физика отказалась от попыток представлять электромагнитные волны аналогично волнам в механических средах и газах.

Сейчас мы просто констатируем факт: в пространстве могут распространяться волны; эти волны обладают такими-то свойствами.

Мы знаем теперь, что гипотеза, будто пространство заполнено какой-то средой, аналогичной по своим свойствам газам или упругим телам, — эфиром, — несостоятельна, она противоречит опытам.

Короче, в вопросе об эфире физики вернулись к методу принципов. Но думаю, довольно ясно, как тяжело было отказаться от очень наглядной гипотезы эфира — упругой среды, заливающей вселенную.

Небольшое филологическое замечание.

Когда говорят, что теория относительности изгнала из физики эфир, имеют в виду «истребление» среды, заполняющей пространство и построенной из частиц. Сейчас мы утверждаем только то, что через пространство могут передаваться волны. Можно называть такое пространство эфиром, никто особенно не будет возражать; это вопрос сугубо терминологический.

Классический эфир погиб, когда установили, что в оптических явлениях так же, как в механике, отсутствует выделенная система отсчета.

Сентиментальное введение.Но прежде чем в этом убедились, прежде чем Эйнштейн создал свою теорию, пришлось потратить двести с лишним лет на поиски. Сотни опытов, десятки теорий, талант и трудолюбие многих поколений физиков подготовили триумф Эйнштейна.

Каждый по мере сил вносил свою долю: и те, чьи работы были похоронены навечно очень скоро после их рождения; и те, чьи труды оставили заметный след в физике.

Пожалуй, нет в истории науки более драматичной повести, чем поиски теории эфира. Несколько раз казалось, что все уже ясно, что все сомнения исчезли. Но проходил десяток лет, и новые опыты ставили под удар теории, столь убедительные в недавнем прошлом.

У нас, естественно, нет возможности даже очень схематично проследить этот великий и тяжелый путь.

Мы ограничимся лишь упоминанием о двух работах, сделанных на заре изучения световых явлений. Они выбраны не столько потому, что сыграли важнейшую роль в истории эфира и учении о свете, сколько потому, что, проследив за замечательными, неожиданными и поразительно смелыми выводами их авторов (в общем сравнительно рядовых ученых), можно почувствовать, что такое физика.

Первая работа.

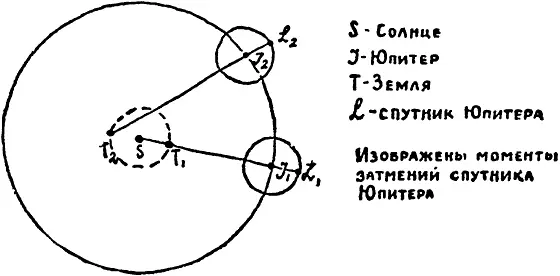

Датский математик и астроном Олаф Ремер в 1676 году в движении ближайшего спутника Юпитера обнаружил очень странные неправильности: систематически нарушалась периодичность затмений спутника. Наблюдаемая картина представлялась в высшей степени удивительной.

Факт номер один.

Известно, что время одного полного оборота спутника Юпитера постоянно. Наблюдения, проведенные в разные времена года, давали одну и ту же цифру — 42 часа 47 минут 33 секунды. Конечно, иногда получали чуть больше, иногда чуть меньше, но отклонения не превышали пределов ошибок эксперимента, а среднее наблюдаемое значение продолжительности одного оборота оставалось постоянным, что, впрочем, было вполне естественным.

Мистификация! Наблюдаемое кажущееся время одного оборота спутника непостоянно. Но во времена Ремера заметить этого не могли из-за недостаточной точности приборов.Далее. Орбиты Земли и Юпитера и скорости движения этих планет были хорошо изучены астрономами. Поэтому, казалось бы, зная момент наступления одного затмения спутника, можно легко предсказать, когда начнется любое последующее. Надо только провести кропотливые, но в принципе очень простые вычисления.

Действительно, есть три тела. Известно, как они двигаются. И совсем не сложно установить, через какие интервалы времени они окажутся на одной прямой.

Пусть затмение наблюдается в момент, когда Юпитер, Земля и спутник Юпитера находятся в положении 1. Зная время одного оборота спутника Юпитера, можно вычислить моменты наступления остальных затмений на весь земной год вперед.

Но вместо нарисованной мирной картины астрономы столкнулись с удивительным фактом номер два.

Факт номер два.

Оказалось, что моменты наступления затмений сначала запаздывают . Запаздывание все возрастает примерно в продолжение нашего земного полугода и достигает под конец значительной величины — нескольких минут.

Потом в течение следующего полугода запаздывание все уменьшается и уменьшается, пока не исчезает совсем.

Впечатление такое, будто спутник первые полгода вращается вокруг Юпитера несколько медленнее, а вторые полгода — несколько быстрее, чем это наблюдалось в момент, соответствующий положению 1.

Получалось так, будто движение спутника возмущено какой-то неизвестной причиной, которая то ускоряет его, то замедляет; причем воздействие ее по своему характеру периодично с периодом примерно в один земной год.

Но откуда может появиться подобное возмущение?

Ремер выдвинул смелую гипотезу: причина отклонений не в спутнике Юпитера, он вращается равномерно, а в том, что скорость света конечна, и в результате наблюдателю на Земле кажется, что время одного оборота различно.

Повторяю (насколько можно понять из имевшейся в распоряжении автора литературы), во времена Ремера инструменты были недостаточно точны, чтобы непосредственно поймать разницу во временах одного оборота спутника Юпитера, измеряя это время, скажем, сегодня и через полгода.

Но, регулярно накапливаясь, отклонения в доли секунды привели к различию между наблюдениями и предсказаниями теории для моментов наступления затмения в несколько минут.

Кстати, с явлением, «очень напоминающим» запаздывание затмений спутника Юпитера, приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Довольно часто можно слышать: «У этих часов очень точный ход. Они отстают на минуту в месяц».

Попытка популярно объяснить кажущееся противоречие в наблюдаемых Ремером фактах.Точность обычных наручных часов не позволяет обнаружить отставание на две секунды в сутки. Но, постепенно накапливаясь, за месяц эта малая ошибка дает вполне заметное значение — минуту. Уже через несколько суток по секундной стрелке можно заметить, что часы отстают, хотя, если сверять их по сигналам точного времени в двенадцать дня и двенадцать ночи, нет возможности заметить отставание на одну секунду. При такой проверке создается впечатление, что часы идут совершенно точно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: