Н. Римашевская - Здоровье населения: проблемы и пути решения (сборник статей)

- Название:Здоровье населения: проблемы и пути решения (сборник статей)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Институт социально-экономического развития территорий РАН

- Год:2010

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-168-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Римашевская - Здоровье населения: проблемы и пути решения (сборник статей) краткое содержание

В сборнике представлены материалы Международного научно-практического семинара «Здоровье населения: проблемы и пути решения», проходившего в Вологде 18–20 мая 2010 г.

В выступлениях освещены социальные проблемы, касающиеся системы здравоохранения, образования; вопросы подготовки проектов по улучшению качества жизни населения по следующим направлениям: охрана материнства и детства, здоровьесберегающая политика государства, образование как фактор человеческого развития, трудовой потенциал населения.

Тексты работ опубликованы в авторской редакции.

Здоровье населения: проблемы и пути решения (сборник статей) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

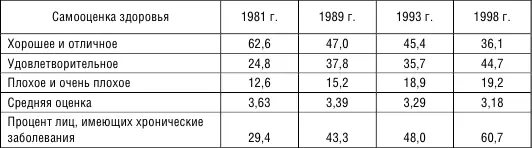

Таблица 3. Динамика индивидуального здоровья населения Таганрога,в %

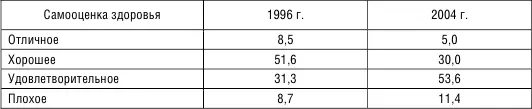

Таблица 4. Динамика индивидуального здоровья населения Москвы,в %

Дети, рожденные больными, не проходят реабилитации в течение жизненного цикла и, вступая в репродуктивный возраст, воспроизводят больное поколение. С каждым годом репродуктивный потенциал снижается, а общество все глубже втягивается в некую «социальную воронку» нездоровья. Чтобы выбраться из нее, необходима жизнь не одного поколения. Если не остановить этот негативный процесс, он может оказаться необратимым.

В-четвертых , социальные условия препятствуют реализации биологических резервов человека, заложенных природой. Они разрушают этот ресурс. Развитие индивида с биологической точки зрения должно продолжаться до 35-летнего возраста, однако в конце 70-х годов XX в. «пик» здоровья отмечался в 25 лет, затем падал и к концу восьмидесятых снизился до 16 лет, а в преддверии нового века человек оставался с тем же потенциалом, с которым он рождался. Социальные факторы вызывают состояние «упущенного» здоровья, а сопоставление реального здоровья и биологического потенциала организма раскрывает возможности общества.

В-пятых , изменение здоровья в течение жизни происходит не плавно, а «ступенчато». Кризисные точки указывают на возрастные группы риска: у женщин резкий спад здоровья относится к 40 годам, а у мужчин — к 50-ти.

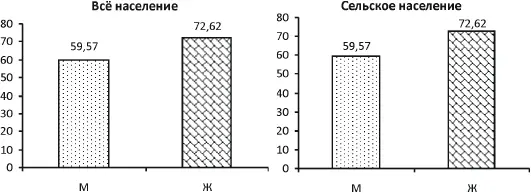

В-шестых , был выявлен гендерный парадокс здоровья, состоящий в том, что продолжительность предстоящей жизни у мужчин на 12–13 лет меньше (рис. 6) , чем у женщин, а индивидуальный потенциал текущего здоровья у них выше в среднем на 10 %. Это объясняется биологическими и социальными факторами, что в значительной мере диктует необходимость гендерного характера социально-демографической политики.

Рис. 6. Продолжительность предстоящей жизни в поселенческом и гендерном разрезе(2007 г.)

Биологические причины сводятся к следующему. Женщина, как хранительница человеческого вида, обеспечивает его биологическую устойчивость. Ее организм выносливее, она способна к меньшим нагрузкам, но может нести их постоянно и долго. Мужчина обладает экспериментальным организмом и в силу этого менее стабильным. Его более уязвимый организм характеризуется слабым иммунитетом. Мужчина работает интенсивнее, но быстрее выдыхается, он тревожнее и менее устойчив эмоционально, больше подвержен кризам. У него более низкий резерв гормональной системы, что делает его менее защищенным перед стрессом. Для мужчины характерен особый, относительно более высокий уровень обмена веществ, в частности более высокая интенсивность свободнорадикального окисления. С этим связана повышенная опасность возникновения клеточных мутаций. Не случайно то, что гораздо чаще мутации наблюдаются в мужской Y-хромосоме и по мужской линии передается в 10 раз больше наследственных заболеваний. На мужчинах природа экспериментирует, не рискуя более ценной для сохранения вида женской особью [9] Величковский Б.Т. Стратегия охраны здоровья населения России. Патогенетическое обоснование медицинских и социальных приоритетов. — М., 2003. — С. 11.

.

Гендерное воздействие на здоровье имеет и социальные причины. На рынке труда мужчины занимают рабочие места, характеризующиеся большим риском для здоровья, травматизмом, вредными условиями. 37 % мужчин работают более 40 часов в неделю. У них в 2–3 раза выше заболеваемость туберкулезом и в 6–8 раз выше смертность от этой нозологии. Среди мужчин чаще распространены вредные привычки. Более половины мужчин (53,6 %) курят, а среди женщин — лишь немногим более четверти (27,2 %). Низкое потребление алкоголя характерно только для 39,2 % мужчин и 78 % женщин. По сравнению с женщинами мужчины в 6–8 раз чаще совершают суицид, а самосохранительное поведение у них развито существенно слабее. Стремясь материально обеспечить семью, они конвертируют свое здоровье в доход, хотя в европейских странах наблюдается противоположная тенденция. Женщины чаще болеют и, как известно, несут две социальные нагрузки — воспитание детей и участие в экономической деятельности. Этим прежде всего и определяется более низкий уровень их текущего здоровья.

Существенное значение имеет репродуктивное здоровье, от которого на самом деле зависит воспроизводственный потенциал населения. Статистика отмечает рост заболеваний, влияющих на репродуктивные функции. Речь идет в первую очередь о болезнях эндокринной системы, заболеваемость которыми за период 1992–2006 гг. увеличилась в 2 раза, а среди подростков и вовсе в 3,5 раза. Наблюдается низкий уровень здоровья беременных, около 40 % которых страдают анемией; растет заболеваемость ВИЧ у женщин, а также уровень ранних беременностей у несовершеннолетних. В конечном счете роды лишь менее трети ожидающих их женщин проходят в соответствии со стандартами. Следует подчеркнуть, что анемия, как заболевание, возникающее при недостаточном питании, выступает четким маркером низкого уровня материальной обеспеченности значительных слоев населения. Это означает, что дети сегодня часто рождаются в негативных условиях.

Продолжает интенсивно снижаться здоровье детей, о чем свидетельствуют специальные наблюдения, проводимые в режиме реального времени с момента рождения ребенка.

Они позволили получить ряд новых выводов, объясняющих падение здоровья детей и молодежи, а именно:

• около 40 % детей рождаются больными или имеют риск заболеваний непосредственно после родов;

• ухудшение здоровья детей есть непосредственное следствие снижения здоровья женщин;

• происходит постоянное накопление груза патологий в последующих поколениях российского населения;

• формируется порочный круг бедности и болезней детей, прежде всего потому, что примерно половина из них рождается в бедных семьях или имеет риск бедности.

Не случайно всероссийское наблюдение здоровья в 2002 г. констатировало [10] Итоги всеобщей диспансеризации детей Российской Федерации. — М.: Минздрав, 2002.

: лишь 32 % детей здоровы, 16 % имеют хронические болезни, 52 % страдают функциональными расстройствами. Статистика год от года отмечает ухудшение индикаторов здоровья российских подростков и молодежи. На фоне хронических заболеваний, которые возникают к окончанию школы у 80 % подростков [11] Баранов А.А., Сухарева Л.М. // Вопросы современной педиатрии. — 2006. — № 6. — С. 23–32.

, фиксируются высокие показатели репродуктивной патологии: она выявляется у 60 % девушек [12] Итоги всеобщей диспансеризации детей Российской Федерации. — М.: Минздрав, 2002.

и у 46 % юношей [13] Тарусин Д.И. Эффективная коммуникация — за и против. Консультирование в практике детской андрологии: этика, мораль и закон // Репродуктивное здоровье детей и подростков. — 2006. — № 4.

до 18 лет.

Интервал:

Закладка: