П. Заблудовский - История медицины

- Название:История медицины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

П. Заблудовский - История медицины краткое содержание

Для всех факультетов.

Допущено Главным управлением учебных заведений Министерства здравоохранения СССР в качестве учебника для студентов медицинских институтов.

Авторы учебника – высококвалифицированные специалисты, рекомендованные Всесоюзным обществом историков медицины для написания вышеупомянутого учебника. Учебник написан с учетом последних публикации по истории медицины. Материал отражает особенности развития медицины и естествознания в различных социально-экономических формациях. Особое внимание уделено истории отечественной и советской медицины, а также наиболее важным этапам ее развития у разных народов СССР.

Учебник соответствует программе, утвержденной Министерством здравоохранения СССР, и предназначен для студентов медицинских вузов. В книге 21 рис., 38 порт.

Рецензенты: зав. кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения Рижского медицинского института проф. Ф. Ф. Григораш; проф. кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Ленинградского института усовершенствования врачей Б. М. Хромов.

История медицины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С 1808 по 1842 г. медицинский факультет Виленского университета и Виленская медико-хирургическая академия выпустили около 1500 врачей. Среди профессоров и воспитанников Виленскбго университета и Виленской медико-хирургической академии были крупные ученые: биолог, гистолог и зоолог Людвиг Боянус (1776-1827), биолог-эволюционист Эдуард Эйхвальд (1795-1876), проф., В. Герберский, совершенствовавшийся у Р. Лаэннека, одним из первых начавший применять аускультацию и др.

Из начинаний виленских врачей особый интерес предоставляет создание Института вакцинации и Института материнства. Институт вакцинации (основан в 1808 г.) ставил перед собой задачу правильной организации оспопрививания на основе инструкций, полученных в результате непосредственной переписки с Э. Дженнером. Аналогичный институт был открыт раньше, в 1803 г. в. Риге Отто Гуном.

Институт материнства (основан в 1809 г.) был благотворительной организацией, призванной оказывать медицинскую и материальную помощь неимущим женщинам – женам ремесленников и рабочих, а также одиноким женщинам и вдовам.

Опираясь на достижения естественных смежных наук, медицина в первой трети XIX в. добилась определенных успехов.

Для русской клинической медицины первой трети XIX в., для передовых ее деятелей характерен естественнонаучный материализм, основанный на правильном понимании проблемы единства организма и его связи с внешней средой, первостепенного значения предупреждения болезней.

Для этого периода характерны становление анатомии (П. А. Загорский, Е. О. Мухин, И. Д. Книгин) как базы для клинической теории и практики и зарождение хирургической анатомии (Е. О. Мухин, И. Ф. Буш, И. В. Буяльский) как базы для оперативной и клинической хирургии. Этим была подготовлена почва для успешной деятельности Н. И. Пирогова. Наконец, несмотря на засилье иностранцев, ведущая роль в преподавании, в выдвижении и разработке научных проблем принадлежала отечественным ученым. Ими, же были созданы научные школы, составлены учебные пособия.

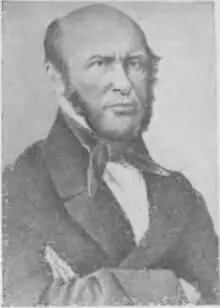

Крупнейшим представителем медицины первой половины XIX в., ученым, труды которого еще при его жизни стали достоянием мировой медицинской науки, был Николай Иванович Пирогов (1810-1881) – клиницист, хирург, анатом, патолог, педагог и общественный деятель, придававший огромное значение предупреждению болезней. «Будущее, – утверждал он, – принадлежит медицине предупредительной».

Все, что составляет главный вклад его в развитии медицины, было сделано им в первой половине жизни. Он вступил в стены Московского университета по особому ходатайству Е. О. Мухина четырнадцатилетним юношей в 1824 г., окончил его в 1828 г., в том же году был принят в Дерптский профессорский институт, 22 лет в 1832 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины и хирургии, в 1836 г. получил кафедру хирургии своего учителя И. Ф. Мойера в Дерптском университете, в 1841 г. возглавил кафедру хирургии Медикохирургической академии в Петербурге, создал в академии Анатомический институт. Уже в 1856 г. он был вынужден уйти в отставку.

Н. И. Пирогов по праву считается основателем топографической анатомии. Еще в диссертации «Является ли перевязка брюшной аорты при аневризме паховой области легко выполнимым и безопасным вмешательством» он впервые в истории хирургии, применив эксперимент на животных, показал пути внебрюшинного подхода к этому глубоколежащему отрезку аорты, что было обусловлено невозможностью нарушения брюшины из-за неминуемого нагноения. Антисептика еще не существовала.

В результате огромного труда появились «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела» (1843-1848), а затем «Иллюстрированная топографическая анатомия распилов, проведенных в трех направлениях через замороженное человеческое тело, ледяная анатомия» (1852-1859).

Элементы топографии имели место и до Н. И. Пирогова в трудах П. А. Загорского и его учеников, особенно в работах И. В. Буяльского. Однако все они были посвящены описанию отдельных операций, последовательности хирургических манипуляций при грыжесечении, камнедроблении, перевязке крупных сосудов и др. Н. И. Пирогов подошел к проблеме иначе. Он производил распилы на замороженных трупах в трех взаимно перпендикулярных плоскостях через каждые 5-7 мм. Избранный им метод дал возможность не только впервые продемонстрировать истинное соотношение всех полостных органов, которое сохранялось неизменным на замороженных трупах, но и указать обоснованный анатомический подход к любой точке человеческого тела. Н. И. Пирогов создал учение о фасциях и межфасциальных промежутках.

Во времена, когда Н. И. Пирогов осуществлял свои работы, медицина, по его собственному выражению, была «почти совершенно изолированной от главных реальных ее основ – анатомии и физиологии. Было так, что анатомия и физиология – сами по себе, а медицина – сама по себе. И сама хирургия не имела общего с анатомией. Ни Руст, ни Грефе, ни Диффенбах не знали анатомии…» [46] [46] Пирогов Н. И. Собр. соч. – М. Медгиз, 1962, т. 8, с, 280.

А ведь это были крупнейшие хирурги Европы, признанные авторитеты.

Н. И. Пирогов, как и многие хирурги того времени, в совершенстве владел хирургической техникой, производил операции быстро. Это было совершенно необходимым в условиях, когда еще не существовал наркоз.

Одной из ведущих проблем, разрешенных медициной в 40-х годах XIX в., была проблема обезболивания. Русским ученым, в том числе Н. И. Пирогову, принадлежит ведущее место в разработке вопросов, связанных с применением наркоза в клинике и военно-полевых условиях. В то время как за границей, особенно в Америке, велись нескончаемые споры о приоритете в установлении обезболивающего действия эфира и хлороформа на организм, о праве врача лишать больного свободы воли на время действия наркоза (этот вопрос ставился, например, крупнейшим французским физиологом Ф. Мажанди), ведущие отечественные ученые систематически исследовали новое средство.

На медицинском факультете Московского университета А. М. Филомафитским была создана группа из представителей различных медицинских специальностей – фармакологов, физиологов, клиницистов (хирургов, терапевтов, акушеров). По специально разработанной им программе разносторонних исследований «спасительное средство» было изучено сначала в лабораториях, затем на животных и после этого на человеке.

Сообщения о применении эфира появились в октябре 1846 г., а уже в конце января в Риге А. Беренсом и 1 февраля 1847 г. в Москве Ф. И. Иноземцевым были проведены первые в России операции с применением наркоза. В ряду первых их исследователей были И. В. Буяльский и Н. И. Пирогов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: