Сергей Платонов - Учебник русской истории

- Название:Учебник русской истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Платонов - Учебник русской истории краткое содержание

Учебник русской истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так началось замечательное княжение Дмитрия Ивановича [Донского] . Первые его годы руководство делами принадлежало митрополиту Алексию и боярам; потом, когда Дмитрий возмужал, он вел дела сам. Во все время одинаково политика Москвы при Дмитрии отличалась энергией и смелостью.

Дмитрий Донской на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде

Автор фото — Дар Ветер (http://commons.wikimedia.org/wiki/User: Дар_Ветер)

Во-первых, в вопросе о великом княжении Московский князь прямо и решительно стал на такую точку зрения, что великокняжеский сан и город Владимир составляют «вотчину», то есть наследственную собственность московских князей, и никому другому принадлежать не могут. Так Дмитрий говорил в договоре с Тверским князем и так же писал в своей духовной грамоте, в которой прямо Завещал великое княжение, вотчину свою, старшему своему сыну.

Во-вторых, в отношении прочих князей Владимиро-Суздальской Руси, а также в отношении Рязани и Новгорода Дмитрий держался властно и повелительно. По выражению летописца, он «всех князей русских привожаше под свою волю, а которые не повиновахуся воле его, а на тех нача посягати». Он вмешивался в дела других княжеств: утвердил свое влияние в семье суздальско-нижегородских князей, победил Рязанского князя Олега и после долгой борьбы привел в зависимость от Москвы Тверь. Борьба с Тверью была особенно упорна и продолжительна. Тверской великий князь Михаил Александрович обратился за помощью к литовским князьям, которые в то время обладали уже большими силами. Литовский князь Ольгерд осадил самую Москву, только что обнесенную новою каменной стеною, но взять ее не мог и ушел в Литву. А московские войска затем осадили Тверь. В 1375 г. между Тверью и Москвою был заключен, наконец, мир, по которому Тверской князь признавал себя «младшим братом» Московского князя и отказывался от всяких притязаний на Владимирское великое княжение. Но с Литвою осталась у Москвы вражда и после мира с Тверью. Наконец, в отношении Новгорода Дмитрий держал себя властно; когда же, в конце его княжения, новгородцы ослушались его, он пошел на Новгород войною и смирил его, наложив на новгородцев «окуп» (контрибуцию) в 8000 руб. Так выросло при Дмитрии значение Москвы в северной Руси: она окончательно торжествовала над всеми своими соперниками и врагами.

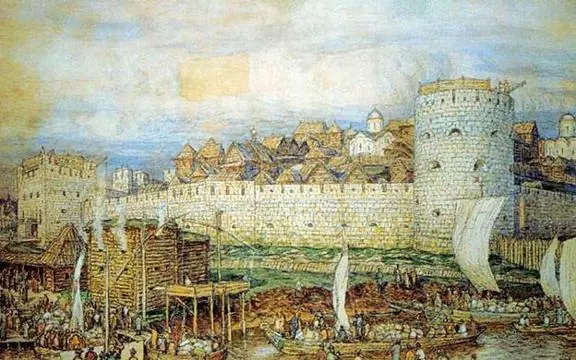

А. Васнецов. Московский Кремль при Дмитрии Донском

В-третьих, при Дмитрии Русь впервые отважилась на открытую борьбу с татарами. Мечта об освобождении Руси от татарского ига жила и раньше среди русских князей. В своих завещаниях и договорах они нередко выражали надежду, что «Бог свободит от орды», что «Бог орду переменит». Семен Гордый в своей душевной грамоте увещевал братьев жить в мире по отцову завету, «чтобы не перестала память родителей наших и наша, чтобы свеча не угасла». Под этой свечой разумелась неугасимая мысль о народном освобождении. Но пока орда оставалась сильною и грозною, иго ее по-прежнему тяготело над Русью. Борьба с татарами стала возможна и необходима лишь тогда, когда в орде началась «замятия многа», иначе говоря, длительное междоусобие. Там один хан убивал другого, властители сменялись с необыкновенною быстротою, кровь лилась постоянно, и, наконец, орда разделилась надвое и терзалась постоянною враждою. Можно было уменьшить дань орде и держать себя независимее. Мало того: явилась необходимость взяться за оружие против отдельных татарских шаек. Во время междоусобий из орды выбегали на север изгнанники татарские и неудачники, которым в орде грозила гибель. Они сбивались в большие военные отряды под предводительством своих князьков и жили грабежом русских и мордовских поселений в области рек Оки и Суры. Считая их за простых разбойников, русские люди без стеснений гоняли их и били. Князья рязанские, нижегородские и сам великий князь Дмитрий посылали против них свои рати. Сопротивление Руси озлобляло татар и заставляло их, в свою очередь, собирать против Руси все большие и большие силы. Они собрались под начальством царевича Арапши (Арабшаха), нанесли русским войскам сильное поражение на р. Пьяне (приток Суры), разорили Рязань и Нижний-Новгород (1377). За это москвичи и нижегородцы разорили мордовские места, в которых держались татары, на р. Суре. Борьба становилась открытой и ожесточенной. Тогда овладевший ордою и затем провозгласивший себя ханом князь Мамай отправил на Русь свое войско для наказания строптивых князей. Нижний-Новгород был сожжен; пострадала Рязань. Но Дмитрий Иванович Московский не пустил татар в свои земли и разбил их в Рязанской области на р. Воже (1378). Обе стороны понимали, что предстоит новое столкновение. Отбивая разбойничьи шайки, русские князья постепенно втянулись в борьбу с ханскими войсками, которые поддерживали разбойников; победа над ними давала русским мужество для дальнейшей борьбы. Испытав неповиновение со стороны Руси, Мамай должен был или отказаться от власти над Русью, или же идти снова покорять Русь, поднявшую оружие против него. Через два года после битвы на Воже Мамай предпринял поход на Русь.

Е. Данилевский. К полю Куликову

Понимая, что Русь окажет ему стойкое сопротивление, Мамай собрал большую рать и, кроме того, вошел в сношения с Литвою, которая, как мы знаем, была тогда враждебна Москве. Литовский князь (преемник Ольгерда) Ягайло обещал Мамаю соединиться с ним 1 сентября 1380 г. Узнав о приготовлениях Мамая, Рязанский князь Олег также вошел в сношения с Мамаем и Ягайлом, стараясь уберечь свою украинную землю от нового неизбежного разорения татарами. Не укрылись приготовления татар к походу и от Московского князя. Он собрал вокруг себя всех своих подручных князей (ростовских, ярославских, белозерских). Послал он также за помощью к прочим великим князьям и в Новгород, но ни от кого из них не успел получить значительных вспомогательных войск и остался при одних своих силах. Силы эти, правда, были велики, и современники удивлялись как количеству, так и качеству московской рати. По вестям о движении Мамая князь Дмитрий выступил в поход в августе 1380 г. Перед началом похода был он у преподобного Сергия [Радонежского] в его монастыре и получил его благословение на брань. Знаменитый игумен дал великому князю из братии своего монастыря двух богатырей, по имени Пересвет и Ослебя [4] Слово Ослебя (с ударением на последнем слоге) склонялось как осля, щеня, теля : Ослебяти и т. д. От этого имени произошла фамилия Ослебятевых. — Прим. авт.

, как видимый знак своего сочувствия к подвигу князя Дмитрия. (Оба эти богатыря, носившие схиму монашескую на доспехах, погибли в бою с татарами и погребены в Симонове монастыре в Москве.)

Интервал:

Закладка: