Николай Плавильщиков - Гомункулус

- Название:Гомункулус

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство детской литературы министерства просвещения РСФСР

- Год:1958

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Плавильщиков - Гомункулус краткое содержание

Эта книга, изданная в 1958 году, рассказывает о людях, которые заложили фундамент биологии. Гарвей, Геснер, Мальпиги, Дарвин и Гексли, Мечников и Ковалевский — в книге есть очерки о жизни и деятельности выдающихся учёных от седой древности до начала XX века. Может быть, какие-то их рассуждения или достижения покажутся наивными или вовсе неправильными, но они были шагом в познании тайн живого.

Читатель узнает, как по-разному сложилась жизнь этих ученых, какие мысли волновали их, за что они боролись и наконец какие открытия сделали они в биологии — науке о жизни.

Гомункулус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Покрасневший Валансьенн поспешно хватал несчастную рыбину и перекладывал ее на другое место.

— Ого! — не удержался Кювье, когда дело дошло уже до видов.

У него оказалось около пяти тысяч видов рыб.

В те времена наука знала всего около тысячи четырехсот видов рыб. Кювье увеличил это число в три раза. Особенно много оказалось окуней. Он описывал их день за днем, а гора новых видов почти не убавлялась. Когда с окунями было покончено, Кювье сказал Валансьенну:

— Недурно! Четыреста видов одних окуней, а раньше… раньше всех рыб было известно лишь втрое больше. Вот что значит поработать как следует.

И вот что значит, прибавим от себя, заставить собирать коллекции рыб сотню-другую корабельных врачей.

Валансьенн был тоже рад: окуни ему изрядно надоели.

— Вот вам моя система рыб. Вот вам мое доказательство значения подчиненности признаков и правильного его применения, — сказал Кювье, сдав в набор первый том своей «Естественной истории рыб».

Он не успел издать всего этого труда. При его жизни были отпечатаны только (только!) восемь томов. Никто и никогда еще не давал таких подробных описаний, такой замечательной классификации.

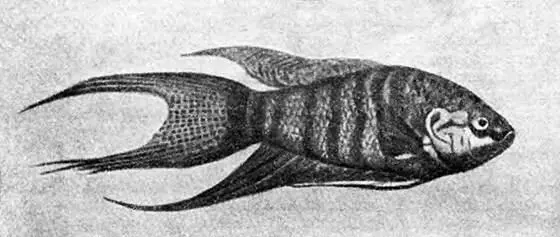

Макропод.

Кювье оправдал надежды Сент-Илера: он действительно сделался «вторым Линнеем», только Линнеем более «научным».

И в разгар этой работы, когда он был так бодр и жизнерадостен — Кювье любил каторжную нагрузку и безумную скорость, — у него умерла единственная дочь.

У Кювье было несколько детей, но все они умирали в детстве, и только Клементина выжила. И вдруг она умерла от скоротечной чахотки. Это был страшный удар для Кювье. Холодный и рассудительный, «тончайший дипломат», он сразу утратил все свои «качества», заперся у себя дома и два месяца никуда не выходил. Но дела не ждали, пришлось ехать в совет, на заседание. Он поехал, спокойно вошел, занял председательское место, но вместо того, чтобы начать говорить, Кювье… заплакал.

Его веселость исчезла, он стал раздражителен и угрюм. И он стал высокомерен.

— Дома гражданин Кювье? — спросил у лакея старинный знакомый ученого, Пфафф.

— Какой Кювье? — услышал он. — Господин барон или его брат Фредерик?

Прежний Кювье, «Кювье-приятель», безвозвратно исчез Его место занял «господин барон Кювье». Пфаффа приняли, и он, знавший Кювье тридцать лет, был поражен: перед ним стоял толстоватый человек с потускневшими глазами. Ученый был поглощен политикой, и когда Пфафф стал показывать ему замечательные анатомические препараты, то вместо расспросов и замечаний услышал:

— Хорошо! Валансьенн, уберите это на место.

То же самое случилось и при встрече с Лайелем. Знаменитый геолог услышал от Кювье много интересного о католическом вопросе, о выборах, о внешней политике Франции — обо всем, кроме естественной истории.

Кювье как бы задремал и только сквозь сон кое-как продолжал говорить о науке, продолжал работать как ученый. Только в последние годы своей жизни он снова вспыхнул и загорелся ярким пламенем. В этом пламени сгорела его дружба с Сент-Илером.

«Это болят нервы воли», — сказал Кювье, пэр Франции, когда на одном из заседаний у него вдруг сильно заболела рука. На другой день заболела нога, а там заболели обе руки и парализовалась глотка. Прошло еще несколько дней, и были поражены легкие.

Знаменитейшие врачи столпились у постели ученого. Он умирал, но врачи не хотели оставить его в покое.

— Наука должна бороться до последней минуты, — важно сказали они и решили прижечь больному шейные позвонки. Впрочем, подумав, пришли к заключению, что можно ограничиться пиявками и банками.

— Это спасет его, — сказал самый старый и самый важный врач.

— Спасет! — откликнулись более молодые и менее важные.

Пиявки и банки поставили. Врачи с жадностью смотрели на больного и ждали. Прошло положенное время, пиявки и банки сняли.

— Пить! — прошептал Кювье.

— Ему помогло лечение! — отозвались врачи.

Кювье не успел сделать глотка, вздрогнул и — умер.

Впрочем, врачи мало смутились этим.

— Нас поздно позвали, — сказали они. — Запустили болезнь.

Средний вес мозга взрослого мужчины — 1400 граммов. Мозг Кювье весил 1861 грамм. Полушария этого чудовищного мозга замечательны своим строением. Это — мозг гения.

«Отец, тебя оценит потомство!»

В 1760 году в Фиссингаузене, в Ганновере, стоял большой отряд французской армии. Шестнадцатилетний тщедушный юноша верхом на ободранной кляче въехал в лагерь и начал расспрашивать, где ему найти полковника.

В 1760 году в Фиссингаузене, в Ганновере, стоял большой отряд французской армии. Шестнадцатилетний тщедушный юноша верхом на ободранной кляче въехал в лагерь и начал расспрашивать, где ему найти полковника.

— Не знаю, на что вы годны, — сказал полковник, прочитав рекомендательное письмо и пройдясь взглядом от запыленных башмаков до лба юноши. — У меня война, и детям здесь не место.

Юноша приготовился пустить слезу, и полковник сжалился над ним: оставил переночевать и обещал подумать о его деле.

На рассвете начался бой, и когда полковник вышел к своему отряду, то увидел в первом ряду гренадерской роты вчерашнего юношу.

— Ваше место в обозе! — закричал он.

Но юноша и ухом не повел.

Французы пошли в атаку. Один за другим выбывали из строя офицеры. Гренадеры стояли в засаде, за густой изгородью, но и туда добрались пули немцев.

— Командуй нами! — предложили юноше солдаты, когда ни одного офицера не осталось в живых: старые служаки, они привыкли подчиняться офицеру-дворянину.

Тем временем французы отступили и впопыхах забыли про гренадеров.

— Идем! — кричали солдаты. — Нас забыли!

— Ни с места! — остановил их юноша-командир. — Пока нет приказа, мы остаемся здесь.

Отряд остался, неприятель понемножку продвигался вперед и почти отрезал гренадеров от армии. Наконец один из адъютантов кое-как пробрался к отряду и передал приказ отступать. И только тогда юноша вывел свой отряд из засады.

За этот подвиг его тут же произвели в офицеры.

Этот юноша был Жан-Батист Ламарк (полностью — Жан-Батист-Пьер-Антуан де Моне, шевалье де ла Марк).

Одиннадцатый по счету ребенок, Ламарк родился 1 августа 1744 года в небольшой пикардийской деревушке. Отец готовил его в священники — не потому, что был уж очень религиозен. Причина была проще: сын дворянина, да еще «шевалье», мог носить только два платья — военную форму или сутану. Старшие сыновья были офицерами, но не мог же полуразорившийся дворянин содержать в армии чуть не целый взвод сыновей-офицеров. Выход ясен: не офицер, так аббат. Ребенка поместили в Амьенскую иезуитскую школу. Мальчик завидовал братьям, восторгался шнурками и галунами их красивой формы, но покорно учился в школе монахов. Маленький «капет» — так звали учеников этой школы за шапочку, которую они носили, — мечтал о битвах и сражениях. В 1760 году Ламарк-отец умер, и тотчас же Ламарк-сын сбежал из школы и недолго думая отправился на войну.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: