Николай Верещагин - Почему вымерли мамонты

- Название:Почему вымерли мамонты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Верещагин - Почему вымерли мамонты краткое содержание

О мамонтах и других животных ледникового периода, условиях их жизни, причинах гибели и вымирания, первобытных охотах древних племен рассказывается в этой книге. В научно-популярной форме автор обобщил много новых материалов своих исследований в горах и на равнинах Советского Союза.

Почему вымерли мамонты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

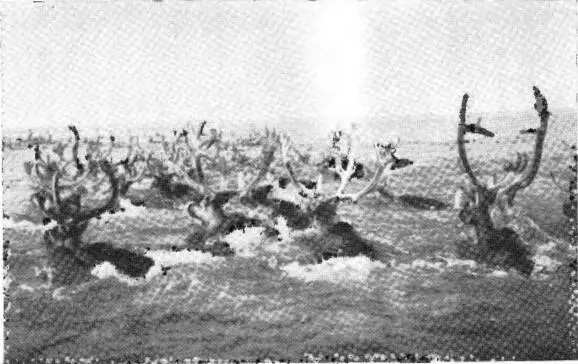

В Северной Америке численность оленей — «карибу» — еще в начале нашего века достигала примерно двух с половиной миллионов. Южная граница их обитания доходила тогда до широты Вашингтона. Однако в 40-х годах в Канаде насчитывалось уже не более 700 тысяч, а в 50-х — около 280 тысяч голов оленей. Причины такого быстрого падения численности заключались в лесных пожарах, уничтожавших ягельники, и промышленных лесоразработках, а также в неограниченной охоте или, вернее, сознательном уничтожении зверей ради ... языков (см. гл. IV). Благополучнее дело обстояло на Аляске, где в 70-х годах насчитывалось до 300 тысяч оленей. В наши дни благополучие стад диких северных оленей в арктических тундрах и в тайге целиком зависит от темпов хозяйственного освоения этих пространств лесной промышленностью и домашним оленеводством.

Оленеводы считают «дикаря» своим кровным врагом, снижающим «кормовую емкость» пастбищ и добывают его для своих нужд по мере сил, используя все виды моторного транспорта. Достается «дикарям» и от многочисленных в наш век вольных охотников полярных станций, погранзастав и разных экспедиций.

Рис. 12. Северные олени переплывают р. Пясину. Фото В. Давыдова.

История бизонов известна начиная с позднего плиоцена, т. е. примерно за полтора миллиона лет до наших дней. Костные остатки небольших бизонов, весом до полутонны, с короткими рогами появляются как бы внезапно в отложениях древних потоков на огромных пространствах южной половины Европы. Массивный череп, рога у которого расходились в стороны, слабо загибаясь кверху, имел в междурожье заметно выдающийся затылок. У нас они обнаружены в хапровских и таманских слоях Причерноморья. Позднее бизоны быстро увеличиваются в численности и размерах, и в раннем плейстоцене вес их достигал уже тонны и более. Костяки таких бизонов захоронены в тираспольском гравии на Днестре. В раннем плейстоцене бизоны проникли из Азии в Америку через древнюю Берингию, и после этого их популяции развивались параллельно на обоих материках.

В середине четвертичного периода бизоны достигли в Евразии и Америке наибольшего роста и веса — до 2—2.5 т. Их стада в Евразии были огромны и бродили по равнинам от Британских островов до Камчатки и от Таймырского полуострова до Тянь-Шаня и Тибета. В Америке они обитали на Аляске, но из Канады были оттеснены ледником южнее Великих озер и распространялись по обширным прериям на юг до Мексики и Флориды.

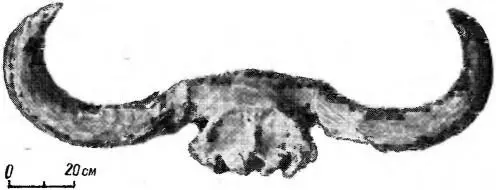

Из среднеплейстоценового аллювия, так называемого хазарского горизонта в долине Волги, при строительстве плотин Куйбышевской и Волгоградской ГРЭС извлекались черепа бизонов с шириной лба в 35 см и размахом роговых стержней в 180 см (!). Четыре человека свободно уселись бы в ряд между концами их рогов. В расцвете существования бизоны были крупнейшими из полорогих и с ними могли сравняться лишь тибетские яки и первобытные туры. Не было в ту эпоху ни одного хищника, который мог бы одолеть в одиночку такого взрослого зверя (рис. 13). В мерзлых грунтах севера Сибири и Аляски и до сих пор находят черепа бизонов с сохранившимися роговыми футлярами (рис. 14). В обрыве берега Индигирки у Суторохи в 1971 г. нашли мерзлый труп молодой бизонки с кожей, шерстью и содержимым кишечника.

Рис. 13. Первобытный бизон. Рис. В. Н. Ляхова.

В конце плейстоцена бизоны в Евразии начали вымирать. Они измельчали, но в условиях расширяющейся зоны тайги частично приспособились к постоянному обитанию в лесу. Так образовались две обособленные популяции лесных бизонов, или зубров: равнинная лесная — беловежская и горная лесная — кавказская. Степные же бизоны продолжали доживать свой век в степях Русской равнины, Южной Сибири и в Прибайкалье, где продержались местами до позднего средневековья. Первобытные племена Европы энергично охотились на бизонов и в позднем палеолите изображали их на стенах пещер при помощи растертой с жиром охры. На потолке пещеры Альтамира в Пиренеях изображены бизоны в разных позах. Они мирно пасутся, играют, лежат. Контурный рисунок в пещере Нио (Франция) изображает бизона со стрелами в области грудной клетки. Вероятно, это символическое изображение удачной охоты. Много костей бизонов накопилось на стоянках палеолитических охотников в Русской равнине и в Предкавказье.

Рис. 14. Череп первобытного бизона с роговыми чехлами. Вид сзади. Сев. Якутия. Ориг.

Зоологи долгое время безуспешно задавались вопросом о том, почему бизоны уцелели в тайге и в прериях Северной Америки, но исчезли в степях Восточной Европы и на равнинах Азии. Одно из объяснений состоит в том, что характер и степень природных и антропических воздействий на эти далеко разобщенные популяции были весьма различны. В современной заснеженной тундре Восточной Европы и Сибири, так же как и в темнохвойной тайге, бизоны и зубры жить не могут. Поэтому в Евразии они разделили судьбу мамонтов, носорогов и овцебыков.

Когда мы видим стадо пасущихся коров или варим говядину, то обычно не совмещаем это с образом великолепного дикого предка всех пород крупного рогатого скота. Между тем «гнедой тур» русских былин, священный бык Апис древних египтян и дикие быки, изображенные в горельефах Шумера, Ассирии и Вавилона, несли тот генетический код, который был позднее столь многообразно преобразован человечеством в молочных и мясных породах — холмогорках, ярославках, швицах, джерсейках, симменталках. По крайней мере на протяжении четырех тысячелетий дикие предки домашних быков — первобытные туры жили и доживали свой век наряду со своими одомашненными потомками.

Вот как описал тура барон Герберштейн в 1517 г. при поездке в Московию (1908, с. 174):

«Буйволы водятся в одной только Мазовии, которая погранична с Литвою; на тамошнем языке называют их турами, а у нас, немцев, настоящее имя для них Urox. Это настоящие лесные быки, ничем не отличающиеся от домашних быков, за исключением того, что они совершенно черные и имеют вдоль спины белую полосу наподобие линии. Количество их невелико, и есть определенные деревни, на которых лежит уход за ними и охрана их, и, таким образом, за ними наблюдают почти не иначе, как в каких-нибудь зверинцах».

Рис. 15. Пещерные львы напали на первобытного тура. По картине К. К. Флерова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: