Николай Верещагин - Почему вымерли мамонты

- Название:Почему вымерли мамонты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Верещагин - Почему вымерли мамонты краткое содержание

О мамонтах и других животных ледникового периода, условиях их жизни, причинах гибели и вымирания, первобытных охотах древних племен рассказывается в этой книге. В научно-популярной форме автор обобщил много новых материалов своих исследований в горах и на равнинах Советского Союза.

Почему вымерли мамонты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Летом в короткой песчано-палевой шерсти, на тонких ножках сайгаки бывают изящны и стройны; зимой, одетые в толстые белые шубы, они кажутся коренастыми и неповоротливыми.

Происхождение сайгака до сих пор загадочно. Ископаемые остатки этого зверя из отложений древнее среднего плейстоцена — рисс-вюрма, рисса — нам неизвестны. Между тем среднеплейстоценовые сайгаки морфологически да, вероятно, и экологически уже не отличались от современных. Поэтому нет сомнения, что сайгак сформировался как вид по крайней мере еще в позднем плиоцене, но из-за узкого ареала и малой численности его кости в нижнечетвертичных отложениях пока нигде не обнаруживались. Сайгак — зверь быстроногий и относительно выносливый. Он способен развивать скорость иноходью до 60—70 км в час и бежать так в течение 10—15 мин. При такой подвижности взрослые антилопы на твердом грунте вовсе не боятся волков и спокойно пасутся в 100—150 м от хищников. Сезонные весенние, летние и зимние кочевки, как правило, не превышают теперь 300—350 км.

Современный сайгак — животное открытых пространств злаковых и полынно-солянковых степей и полупустынь Казахстана и Монголии. Здесь его экологический оптимум и, вероятно, родина. Но в позднем плейстоцене — вюрме-сартане-висконсине — сайгаки были распространены в обширной зоне холодной тундростепи Европы и Северной Азии — от берегов Атлантического океана до Аляски и от Новосибирской суши до Северного Китая. Жили они тогда и в восточном Закавказье, а возможно, и в Иране. Находки костей сайгаков в Англии, Германии, в пещерах Северного Урала, среди современных пространств таежных лесов, в аллювии Иртыша, Алдана, в тундрах северной Якутии и Юкона (на Аляске) до сих пор вызывают изумление у зоологов. Однако состав палеофаунистического комплекса тех мест и той эпохи только подтверждает реальность этих находок. Лошади, первобытные бизоны, овцебыки, малые сеноставки, степные хорьки, остатки которых находят вместе с сайгачьими, не могли жить в заснеженной тайге и тундре современного типа. Очевидно, мерзлые плейстоценовые тундростепи, посыпаемые лессовой пылью, солнечные и малоснежные, полюбились сайгакам не меньше, чем теперешние степи и полупустыни Калмыкии и Казахстана. Для жизни сайгаков, вероятно, уже с плиоцена были необходимы открытые травяные пространства и твердый грунт.

Биология сайгака теперь довольно хорошо изучена. Основными кормами им служат злаки (12 видов), маревые (10), крестоцветные (7) и сложноцветные (6). Однако исследователи считают основными кормами кохию и анабазис из маревых, полыни, эфедру, лишайники, горец и пырей, а к второстепенным относят большинство других злаков и солянок.

По данным А. Банникова и соавт. (1961), сайгак — полигам, причем один самец обслуживает до 50 самок. Разгар спаривания приходится на середину декабря. Самки становятся половозрелыми в 8 месяцев, а самцы в 18—20 месяцев, т. е. по второму году. Детенышей бывает по два у 74% старых самок и у 5% молодых, а по одному у 26% старых и у 95% молодых. Три ягненка в помете бывает очень редко.

Живут сайгаки до 10—12 лет, а возможно, и несколько более. Однако при наличии в степях волков самцы, истощенные брачным периодом, редко доживают до 7 лет. Непериодические голодовки при снежных буранах и гололедицах приводят теперь временами к гибели многие десятки тысяч сайгаков.

Первобытные охотники добывали сайгаков при первой возможности, и в слоях палеолитических стоянок северной Франции, Румынии, Крыма и Русской равнины остатки этого вида не представляют редкости. Вероятно, тогда сайгаков ловили ямами на тропах у водопоев, а при близких встречах били дротиками. В средние века сайгаков избивали сотнями и тысячами на массовых облавных охотах военной конницы гуннов, татаро-монголов, кипчаков, половцев.

На протяжении последних веков ареал сайгака неизменно сокращался, отступая от Карпат в степи Казахстана. На примере сайгаков хорошо прослеживается роль человека в судьбе одного из характерных спутников мамонта. К началу 30-х годов только несколько сот сайгаков уцелело в калмыцких степях по северному окаймлению Каспия. Обезлюдение полупустынь и степей Калмыкии и Казахстана в 30-х и 40-х годах, а также запрет охоты обусловили быстрое восстановление численности этого зверя. К 70-м годам сайгаков насчитывалось от 1 до 1.5 миллионов голов. Сотни тысяч сайгаков добывают теперь «по плану» и браконьерскими охотами ночью и днем с автомобилей.

Переходя к «вторичным потребителям» — хищникам в группировках мамонтовой фауны, следует остановиться прежде всего на промежуточном звене — преимущественно растениеядном медведе.

В Франконской Юре, Альпах, Карпатах, в Крыму, на Кавказе и Урале есть пещеры, дно которых усыпано толстым слоем разбитых костей и черепов медведей. Ученые установили, что кости принадлежали особому виду — пещерным медведям от многих сотен и тысяч особей.

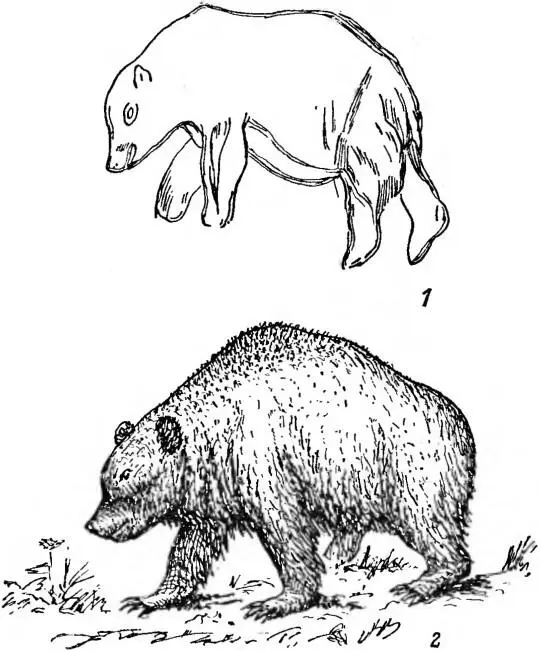

По целым черепам, восстановленным скелетам и рисункам древних художников стал известен облик этого медведя. Зверь был огромный, лохматый с сильно выпуклым лбом, высоким передом и низко спущенным задом (рис. 16). Судя по черепам почти полуметровой длины и размерам трубчатых костей, большие пещерные медведи достигали веса 800—900 кг.

Черепа пещерных медведей были чудовищно уродливы. В них как бы подчеркнуто были представлены признаки дряхлой дегенерации — крутой подъем лба, массивные надглазничные отростки и высокий срединно-теменной гребень. Рельефно уродливые челюсти с длинным заклыковым промежутком — диастемой (при обычном отсутствии первых трех предкоренных) были вытянуты вперед подобно клещам, как будто для показа массивных клыков, в сущности нужных травоядному гиганту почти так же, как и верблюду. Назначение выпуклых и объемных лобных пазух не ясно. Возможно, это была теплоизоляция для мозга — его обонятельных капсул во время спячки. Понятнее зубная система, с ее необычайно массивными и тупо-бугорчатыми коронными. Такими зубами было удобнее перетирать растительную пищу — крахмалистые корневища, рыхлые стебли, листья, метелки, ягоды. Отверстие хоан (ведущее из носовой полости в гортань) было чуть не в два раза уже, чем у бурого медведя. Следовательно, дыхание и окислительные процессы у этого медведя были слабыми. Животное было медлительным и не столь агрессивным и временами хищным, как бурый медведь. Сильно укороченная голень также показывает, что пещерный медведь бегал значительно медленнее бурого.

Рис. 16. Пещерный медведь.

1 — изображение убитого зверя в пещере Комбарель; 2 — современная реконструкция.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: