Аурика Луковкина - Инсульт. Нарушение мозгового кровообращения

- Название:Инсульт. Нарушение мозгового кровообращения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Научная книга»

- Год:2013

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Аурика Луковкина - Инсульт. Нарушение мозгового кровообращения краткое содержание

К сожалению, до настоящего времени не изобретено лекарств, не разработано эффективных способов лечения инсульта. Если мозговая катастрофа произошла, любой, даже самый лучший врач лишь в очень малой степени может повлиять на исход заболевания. Самое большее, на что приходится уповать; – на возможность сохранить больному жизнь, поскольку разрушенные участки мозга восстановлению не поддаются.

Каковы же перспективы борьбы с этим грозным заболеванием?

Инсульт. Нарушение мозгового кровообращения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В микрососудах АПФ располагается на мембранах клеток. Этот фермент находится в адвентиции крупных сосудов в связи с vasa vasorum. Циркулирующие молекулы АПФ попадают в кровь, отделяясь от тканевых гликопротеидов. Важнейшая роль легких в превращении А! в АП обусловлена богатой их васкуляризацией и тем, что вне легких АП не подвергается инактивации.

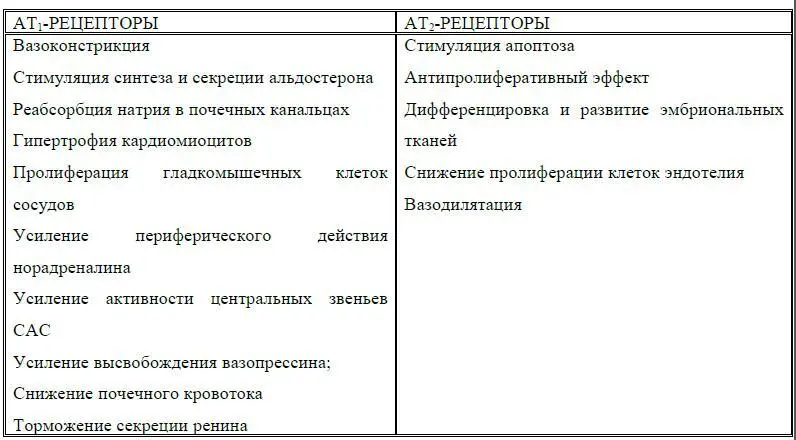

Физиологические эффекты А-II, опосредованные АТ1 и АТ2 рецепторами – ангиотензиновыми рецепторами первого и второго типов

Все известные физиологические сердечно-сосудистые и нейроэндокринные эффекты. А II опосредованы АТ1-рецепторами. Все они способствуют повышению АД, развитиюгипертрофии левого желудочка, утолщению стенок артериол, что способствует уменьшению их просвета. Эффекты АН, которые опосредуются АТ 2рецепторами, – вазодилятация и торможение пролиферации клеток, в том числе кардиомиоцитов, гладкомышечных клеток. Таким образом, через АТ 2-рецепторы АТП частично ослабляет свои эффекты.

АТ1-рецепторы на мембранах гепатоцитов и клетках ЮГА почек опосредуют механизмы обратной отрицательной связи в ренин-ангиотензиновой системе. Поэтому в условиях блокады АТ1-рецепторов в результате нарушения этих механизмов обратной отрицательной связи увеличивается синтез ангиотензиногена печенью и секреция ренина клетками ЮГА. То есть при блокаде АТ1-рецепторов происходит реактивная активация ренин-ангиотензиновой системы, которая проявляется повышением уровня ангиотензиногена, ренина, АТ-I и АТ-II. Повышение образования АТ-II в условиях блокады АТ1-рецепторов приводит к тому, что преобладают эффекты стимуляции АТ:-рецепторов.

Третий механизм антигипертензивного действия блокаторов АТ1-рецепторов объясняется повышением образования ангиотензина (I-7), обладающего вазодилятирующими свойствами, – он образуется из А-I под действием нейтральной эндопептидазы или из А-II под действием пролиловой эндопептидазы. АТ (I-7) обладает, пaомимо вазодилятирующего, натрийуретическим свойствами, которые опосредуются простагландинами, простацилинами, кининами, эндотелиальным релаксирующим фактором. Эти эффекты обусловлены воздействием на АТх.

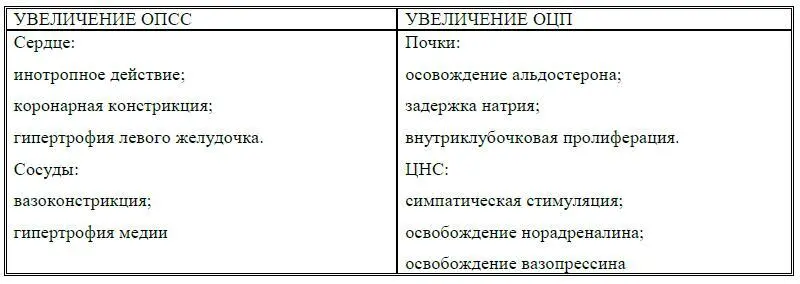

Влияние АТ-II на функцию и структуру клетки

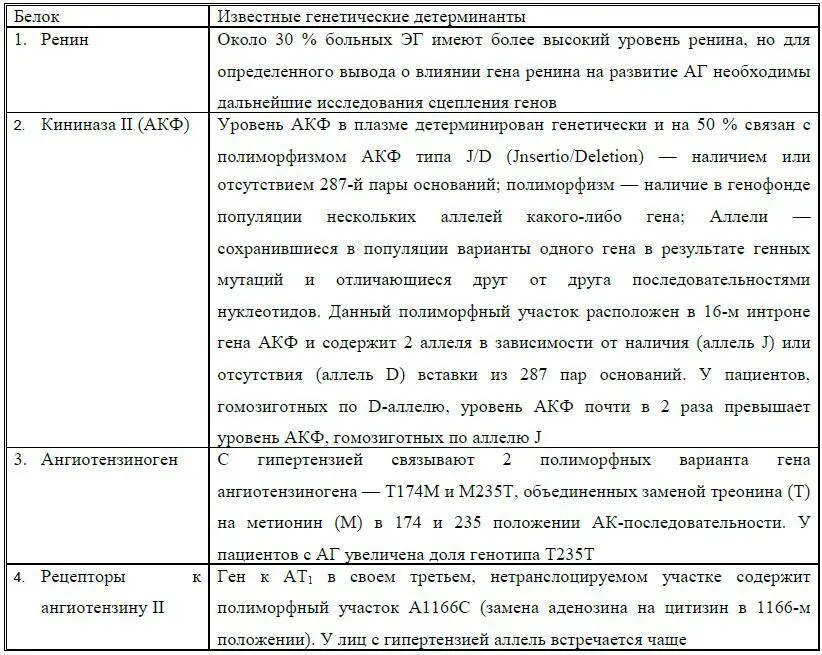

Белки РААС и их генетические детерминанты

Интегральная система регуляции АД включает:

1) цепь почки – кора надпочечников (альдостерон) – консервация ионов натрия – жидкая среда организма;

2) депрессорные механизмы, сосредоточенные в мозговом слое почек и стенках резистивных сосудов.

Помимо циркулирующей в крови (эндокринной системы), имеются местные системы ренин – AII, оказывающие аутокринные («на себя») и паракринные («на соседние клетки») влияния, изменяющие локальные тканевые функции.

Между почечной (эндокринной) и местными (аутокринной и паракринной) системами нет четкой связи. Локальные системы способны оказывать длительное воздействие на резистивные сосуды, регулируя их проходимость. Тканевые системы в большей степени участвуют в осуществлении противогипертензивного эффекта. Ингибиторы АПФ тормозят образование АП на месте и вызывают обратное развитие гипертрофии гладкомышечных клеток и поперечно-полосатой мускулатуры миокарда.

Воздействие А11 на баланс натрия и жидкой среды организма – важнейшая функция интегрирующей, длительно действующей системы регуляции. Усиление реабсорбции натрия обеспечивается двумя механизмами:

1) непосредственным воздействием А II на почечные канальцы;

2) опосредованным усилением секреции альдостерона клетками клубочкового слоя коры надпочечников.

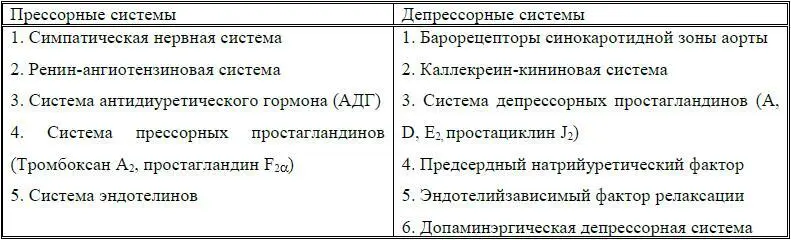

Системы регуляции АД

Данные системы не антагонистичны в функциональном плане.

Выявлены значительные гетерогенность и разнонаправленность действия различных типов α– и β-АР. В пределах системы простагландинов имеются как вазоконстрикторные (простагландины ПГ-F 2α, ТХ-А 2), так и вазодилятаторные субстанции.

Эндотелиальные системы состоят из прессорных компонентов (эндотелинов) и депрессорных. При ЭГ взаимодействие прессорной и депрессорной систем рассогласовано. Вначале, при лабильной гипертензии, повышается активность как прессорных, так и депрессорных систем с преобладанием первых, далее активность и тех и других систем снижается – прессорных до нормы, а депрессорных ниже нормы (этим центрогенная теория объясняет феномен стабилизации гипертензии).

Механизм «давление – натрийгидроурез» в норме является депрессорным, в условиях патологии способствует стабилизации АГ.

Имеется связь между потреблением поваренной соли и артериальной гипертензией. Но между количеством потребляемой поваренной соли и высотой АД имеется лишь слабая корреляция.

У крыс линии SHR резко усилен солевой аппетит, что может быть подавлено блокадой ренин-ангиотензиновой системы. Можно предположить и вторичное увеличение потребления соли в условиях гипертензии и высокой активности А-II.

При высоком артериальном давлении увеличивается натрийурез и гидроурез (при повышении АД от 100 до 150 мм рт. ст. натрий-, гидроурез увеличивается в 3 раза). Этот механизм есть следствие изменения канальцевой реабсорбции в тубулярных сегментах почечной медуллы и сохраняется на изолированной почке. Решающую роль играет интерстициальное гидростатическое давление.

Механизм «давление – натрийгидроурез» при ЭГ

Нормальное функционирование этого механизма возможно лишь в том случае, если причины, вызывающие изменение АД, одновременно не повреждают базисных внутрипочечных механизмов. При нарушении этого условия для удаления с мочой равновеликого (у здоровых людей) количества натрия и воды требуется более высокое АД, следовательно, происходит становление гипертензии (переключение почек на более высокий уровень регуляции).

В результате переключения почек происходит задержка натрия и воды. Вначале имеется недостаточное расширение артериол при высоком МОС, но оно относительно. Позже (в эксперименте с форсированным введением жидкости – на второй неделе) АГ зависит от абсолютного повышения ОПС. Этот эффект опосредован эндогенным гликозидом – оаубаином, выделяемым в условиях гипергидратации нейронами гипоталамуса и ингибирующего Na +/К +АТФазу у мембран гладко-мышечных клеток резистивных сосудов – накопление в миоплазме ионов кальция и более интенсивное сокращение мышечных клеток с сужением просвета артериол и прекапилляров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: