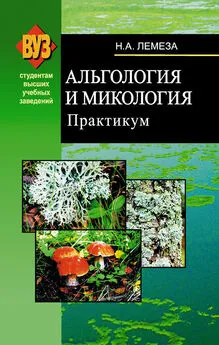

Николай Лемеза - Альгология и микология. Практикум

- Название:Альгология и микология. Практикум

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2008

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-1483-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Лемеза - Альгология и микология. Практикум краткое содержание

Для студентов биологических специальностей университетов, педагогических, сельскохозяйственных и лесохозяйственных вузов, преподавателей.

Альгология и микология. Практикум - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1. Каковы особенности строения и образа жизни эвгленовых водорослей?

2. Каково значение некоторых представителей эвгленовых водорослей для характеристики степени загрязненности воды?

3. В каких случаях эвгленовые водоросли переходят на миксотрофный способ питания?

1.6. Отдел Динофитовые водоросли (Dinophyta)

Большинство динофитовых водорослей имеют монадное строение и представлены одиночными клетками. Реже встречаются амебоидные, пальмеллоидные, коккоидные и нитчатые формы. Для них характерна дорзовентральная форма тела: в строении клеток отчетливо выражены спинная и брюшная стороны, хорошо заметна разница между передним и задним концами тела.

Важным признаком для всех динофитовых является также наличие у клеток двух бороздок. Одна из них – поперечная – охватывает клетку по кольцу или спирали, но не смыкается полностью, другая – продольная – расположена на брюшной стороне клетки.

Клеточный покров у наиболее примитивных форм представлен гладким тонким перипластом (шаровидные формы). Большинство же динофитовых покрыты текой , состоящей из цитоплазматической мембраны, под которой в один слой располагаются компоненты теки – уплощенные пузыри (везикулы, цистерны), окруженные мембраной.

Два разных по длине, строению и даже функциям жгутика (один из них плавательный, другой – рулевой) прикрепляются на брюшной стороне; один почти полностью скрыт в поперечной бороздке, другой выступает из продольной и направлен по движению клетки назад. У многих одноклеточных водорослей имеются так называемая глотка (своеобразная трубка) и особые сильно преломляющие свет слизистые тельца – трихоцисты, расположенные в периферическом слое цитоплазмы или продольными рядами на внутренней поверхности глотки. Соприкасаясь во время движения с другой водорослью или песчинкой, трихоцисты выбрасываются в виде длинных слизистых нитей, вызывая скачкообразное перемещение клетки.

Динофиговые водоросли характеризуются так называемым мезокариотическим типом организации клеток с ядерным аппаратом, еще сохраняющим черты некоторой примитивности. Это выражается в химическом составе хромосом (отсутствие гистонов) и их поведении во время митоза, фазы которого проходят нетипично; в частности, хромосомы, слабо дифференцированные по длине из-за отсутствия центромер, постоянно находятся в конденсированном состоянии и сохраняются в интерфазном ядре. В ядре может быть одно или несколько ядрышек, которые при делении обычно исчезают. Во время митоза ядерная оболочка не исчезает и веретено деления не образуется.

В протопласте содержатся хроматофоры различной окраски (оливковые, бурые или коричневые, желтые, золотистые, красные, голубые, синие). Окраска обусловлена наличием хлорофиллов а и с, каротинов а, (3, у, ксантофиллов (фукоксантин, перидинин, диадиноксантин, диатоксантин и др.). Имеются и бесцветные формы. Продуктами ассимиляции являются крахмал или масло, реже хризоламинарин, гликоген и др.

Только динофитовым водорослям присущи так называемые пузулы – области, похожие на вакуоли, соединяющиеся тонкими канальцами с окружающей средой и системой вакуолей. Они расположены обычно вблизи места отхождения жгутиков и выполняют роль осморегулятора.

Монадные формы размножаются делением клетки в подвижном состоянии на две части, каждая из которых позже вырабатывает недостающую половину. У других форм кроме деления клеток наблюдается образование зооспор, реже – апланоспор. Половой процесс в виде копуляции изогамет известен пока у немногих видов.

Динофиговые водоросли обитают в чистых пресных или соленых водоемах, встречаются в снегу. Среди них есть авто- и гетеротрофы. Наличие в загрязненных водоемах многих видов динофитовых является показателем сапробности при биологическом анализе воды. Некоторые формы участвуют в самоочищении воды.

Отдел Dinophyta делится на 2 класса: Динофициевые (Dinophyceae) и Десмофициевые (Desmophyceae).

Класс Динофициевые (Dinophyceae)

Класс объединяет организмы, имеющие целлюлозную оболочку (панцирь) или голые, одноклеточные или реже колониальные, в большинстве случаев подвижные. Встречаются также пальмеллоидные, ризоподиальные, коккоидные и нитчатые формы. Монадные клетки дорзовентральные, с поперечной и продольной бороздками, в которых располагаются жгутики, отходящие в месте пересечения бороздок. У многих представителей имеется стигма. Большинство видов являются фототрофными организмами, однако известны формы с голозойным питанием, а также паразиты и мутуалисты, обитающие в полости тела различных копепод.

В зависимости от типа организации таллома класс делится на ряд порядков. Типичными представителями класса являются роды перидиниум и церациум, относящиеся к порядку Перидиниальные.

Порядок Перидиниальные ( Peridiniales ). Объединяет формы с монадной организацией. Клетки многих представителей одеты мощным панцирем и имеют ясно выраженное дорзовентральное строение. У других видов отсутствует клеточная стенка и панцирь (они одеты перипластом).

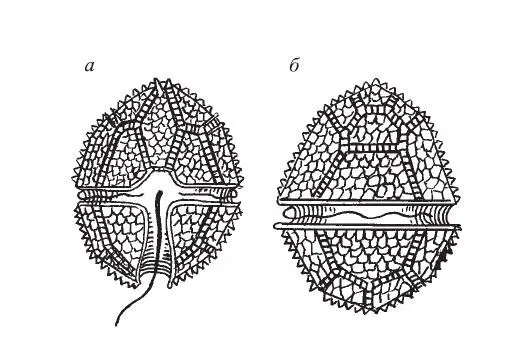

Род перидиниум (Peridinium) (рис. 1.9) включает виды, имеющие шаровидный или яйцевидный коричневый панцирь, который состоит из постоянного числа пластинок. На поверхности панциря отчетливо выражены поперечная и продольная бороздки. Первая опоясывает спинную выпуклую сторону клетки, сходясь или расходясь обоими концами на брюшной плоской или вогнутой стороне. Она делит клетку на две примерно равные части: переднюю (апикальную) и заднюю (антипикальную). Продольная бороздка перпендикулярна к поперечной и проходит по брюшной стороне половины клетки, лишь частично заходя и на переднюю половину. От места пересечения обеих ложбинок отходят жгутики. Щитки соединены между собой поперечно-полосатыми швами, за счет расширения которых происходит рост панциря.

Рис. 19. Peridinium: а, б – вид с брюшной и спинной стороны соответственно

В протопласте имеются крупное ядро и дисковидные хроматофоры. Пиреноиды отсутствуют.

Размножение осуществляется делением клетки на две части или с помощью зооспор.

Известно около 200 видов, распространенных в пресных, солоноватых и морских водах (отдельные виды вызывают «свечение» моря). В Беларуси 9 видов. Чаще других встречаются П. опоясанный (Р. cinctum ), П. палатинский ( Р. palatinum ), П. болотный (Р. palustre ), П. Вилле (Р. willei) и др.

Виды рода церациум (Ceratium) (рис. 1.10) характеризуются наличием выростов или рогов: одного длинного переднего и 2 – 3 коротких задних. Поперечная бороздка окружает все тело церациума в самом широком его месте, продольная начинается от поперечной и идет вниз.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Боткин - Важно, но не срочно. Семейный капитал [практикум 1.0]](/books/1286619/nikolaj-botkin-vazhno-no-ne-srochno-semejnyj-kapit.webp)