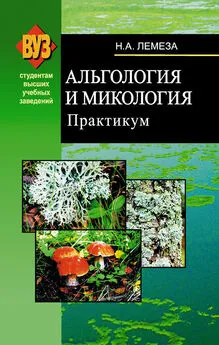

Николай Лемеза - Альгология и микология. Практикум

- Название:Альгология и микология. Практикум

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2008

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-1483-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Лемеза - Альгология и микология. Практикум краткое содержание

Для студентов биологических специальностей университетов, педагогических, сельскохозяйственных и лесохозяйственных вузов, преподавателей.

Альгология и микология. Практикум - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

У подвижных форм вдоль медиальной линии образуются шов – щель, или канал и узлы утолщения – два полярных и один центральный. Через щель происходит выделение и постоянная циркуляция цитоплазмы, благодаря чему осуществляется реактивное передвижение водоросли.

Развитие порового аппарата панциря диатомей имеет важное биологическое значение. Наличие пор обеспечивает обмен веществ между протопластом клетки и окружающей средой, уменьшает массу панциря, способствует передвижению и парению планктонных форм в воде.

Цитоплазма располагается в клетке тонким постенным слоем или скапливается в центре, где помещаются диплоидное ядро, хроматофоры и вакуоли. Хроматофоры имеют вид желтых либо желто-бурых (за счет хлорофиллов а и с, каротинов, ксантофиллов: фукоксантина, неоксантина, диатоксантина и др.) пластинок, зерен, дисков. Мертвые клетки диатомей обесцвечиваются или становятся зелеными, поскольку бурые пигменты быстро растворяются в воде, а зеленые сохраняются дольше. Продукты ассимиляции – масло, волютин, хризоламинарин.

Размножаются диатомеи бесполым и половым путем.

Бесполое размножение осуществляется делением клетки на две половинки. Перед делением масса протопласта увеличивается в объеме, вследствие чего эпигека и гипотека панциря расходятся. При этом вначале митотически делится ядро, а затем и весь протопласт. Каждой новой клетке достается одна створка панциря, являющаяся эпитекой, а гипотека достраивается. Образовавшиеся клетки различны по размерам; одна клетка, получившая эпитеку, сохраняет размеры материнской, а другая, получившая материнскую гипотеку, ставшую в новой клетке эпигекой, уменьшается. В результате последующих делений размеры клеток в популяции прогрессивно уменьшаются. Уменьшению размеров клеток диатомей при бесполом размножении препятствует прежде всего увеличение их в результате полового процесса, а также возможность раздвигания частей панциря благодаря тому, что они не срастаются, а сочленяются между собой подвижным механизмом, напоминающим сустав.

Размножение спорами у диатомей не отмечено, хотя у многих морских планктонных представителей обнаружены микроспоры по 8 – 16 и более в клетке, со жгутиком и без него, с хроматофорами и бесцветные, природа которых до настоящего времени не выяснена.

Половой процесс может быть изо-, гетеро- (анизо-) и оогамным.

При изо- и анизогамии (у пеннатофициевых водорослей) две сблизившиеся клетки выделяют слизь, в каждой из которых ядро редукционно делится на четыре. Затем у одних видов дегенерируют три ядра, а у других – два. В первом случае весь протопласт каждой клетки становится гаметой, во втором – образует 2 гаметы.

У видов с одной гаметой в клетках половой процесс – изогамия, с двумя гаметами – физиологическая анизогамия. При изогамии гаметы, амебообразно двигаясь, выползают из раздвинувшихся створок панциря, копулируют и образуют зиготу.

В случае анизогамии в каждой клетке одна гамета неподвижна, другая (мужская) способна к амебообразным движениям. Мужские гаметы переползают к неподвижным, в результате слияния которых образуется две зиготы. Зигота быстро растет, увеличивается в размерах и превращается в ауксоспору (растущую). В конце роста она становится крупнее исходной клетки, принимает типичную для вида форму. У нее вырабатывается кремнеземная оболочка. При изо- и анизогамном процессах происходит не размножение, а лишь «омоложение» и восстановление размеров клеток.

У центрофициевых диатомей обнаружен оогамный половой процесс. В одних клетках образуются четыре сперматозоида, в других также происходит редукционное деление ядра, но в клетке при этом остается только одно жизнеспособное ядро. Эта клетка соответствует оогонию с одной яйцеклеткой. Свободноплавающие сперматозоиды проникают в оогоний, и один из них оплодотворяет яйцеклетку. Зигота одевается плотной оболочкой и превращается в ауксоспору. У ряда видов ауксо-спорообразование происходит за счет автогамии, т.е. после мейоза жизнеспособными остаются два ядра, которые и сливаются внутри своей клетки.

Таким образом, в цикле развития диатомей доминирует диплоидная фаза, гаплоидны лишь гаметы.

У некоторых видов образуются покоящиеся споры, чему предшествует или обильная вегетация вида, или наступление неблагоприятных условий. При этом протопласт сжимается, округляется, вырабатывает новые по структуре и строению створки и выпадает из материнского панциря. В каждой клетке развивается обычно только одна спора. После покоя она, подобно ауксоспоре, увеличивается в объеме и дает начало новой клетке, вдвое большей по сравнению с исходной. У представителей многих родов покоящиеся споры возникают периодически, как обычное явление в жизненном цикле.

Диатомовые обитают в планктоне и бентосе морских и пресных вод и часто встречаются в обрастании высших растений, камней и других подводных предметов в виде буроватого налета. Некоторые виды обитают в верхних слоях почвы, на влажных скалах, в горячих источниках, на снегу.

В основу систематики диатомовых положены морфология панциря и прежде всего характер расположения структурных элементов (ареолы, альвеолы) на створках. Кроме того, принимаются во внимание и некоторые особенности размножения, характер местообитания и другие критерии. Это позволяет устанавливать родственные связи между таксонами внутри отдела, включающего 2 класса: Центрофициевые и Пеннатофициевые.

Класс Центрофициевые (Centrophyceae)

Класс Центрофициевые диатомеи объединяет одноклеточные или колониальные формы, у которых клетки со створки имеют радиальную симметрию, содержат многочисленные хроматофоры в виде дисков, зерен или мелких пластинок. Характерными особенностями являются отсутствие активной подвижности (панцирь у них без шва) и оогамный половой процесс. Центрофициевые диатомеи – в основном морские формы.

В классе 5 порядков, различающихся главным образом формой панциря и очертаниями створок.

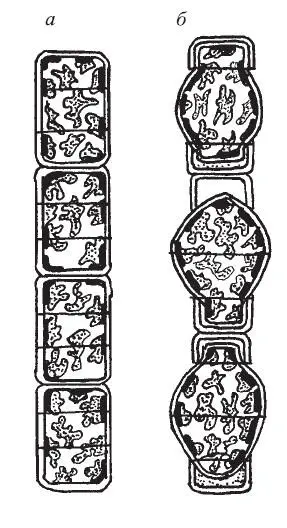

Рис. 1.14. Melosira: а – общий вид колонии (клетки видны с пояска); б – колонии с ауксоспорами

Порядок Косцинодискальные ( Caseinodiscedes ). У представителей порядка клетки одиночные или соединены в нитевидные колонии. Панцирь линзовидный, эллипсовидный, шаровидный или цилиндрический. Створки круглые, иногда со вставочными ободками. Структура стенки створок представлена ареолами и ребрами, а также различного рода выростами. Порядок включает 4 семейства и много родов.

У видов рода мелозира (Melosira) клетки соединены створками с помощью слизи или шипами в плотные нитевидные колонии (рис. 1.14). Панцирь цилиндрический, бочонковидный, реже эллипсовидный или почти шаровидный. Диск створки плоский или выпуклый, иногда по краю с тонкой кольцевой пластинкой (киль). Многие виды на загибе створки имеют кольцевую бороздку. Хроматофоры многочисленные, пластинчатые.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Боткин - Важно, но не срочно. Семейный капитал [практикум 1.0]](/books/1286619/nikolaj-botkin-vazhno-no-ne-srochno-semejnyj-kapit.webp)