Сергей Пушкин - Кадастр жесткокрылых насекомых (insecta: coleoptera) Предкавказья и сопредельных территорий

- Название:Кадастр жесткокрылых насекомых (insecta: coleoptera) Предкавказья и сопредельных территорий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Директмедиа

- Год:2015

- Город:М.-Берлин

- ISBN:978-5-4475-3629-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Пушкин - Кадастр жесткокрылых насекомых (insecta: coleoptera) Предкавказья и сопредельных территорий краткое содержание

Рукопись удовлетворяет требованиям Государственного образовательного стандарта подготовки по направлению 020200 «Биология» в части дисциплины ОПД.Ф.01 «Науки о биологическом многообразии». Обобщение сведений по жесткокрылым насекомым будет способствовать более глубокому пониманию фауногенеза жесткокрылых Северного Кавказа.

УМС по биологии считает целесообразным издать рукопись с присвоением грифа Учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию.

На основании проведенной экспертизы учебному пособию Сигида С.И. и Пушкина С.В. «Кадастр жесткокрылых насекомых Предкавказья и сопредельных территорий» присвоен гриф следующего содержания: Книга предназначена широкому кругу читателей: экологам, биологам, географам. Как справочное пособие может быть использовано службами Министерства природных ресурсов и Министерства сельского хозяйства, студентами, школьниками и любителями природы.

Кадастр жесткокрылых насекомых (insecta: coleoptera) Предкавказья и сопредельных территорий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сдвиг к югу ландшафтных зон в равнинах Предкавказья способствовал массовому проникновению плейстоцене степных группировок в этот регион и вытеснение оттуда средиземноморцев.

В максимальную фазу развития восточноевропейского оледенения юг Русской равнины имел лесостепной ландшафт (Маруашвили, 1952) с ксерофильной растительностью на юго-востоке (Гричук, 1950). Западное и Центральное Предкавказье должны были иметь, в соответствии с их более влажным климатом, почти сплошной лесной покров, переходящий к северу в лесостепь, низины Восточного Предкавкеазья имели ландшафт сухих степей, местами – полупустынь.

Вслед за последней ледниковой эпохой последовало потепление. Послеледниковая растительность не изменилась значительно по сравнению с доледниковой, но несомненно обогатилась рядом бореальных элементов, многие из которых и сейчас широко распространены в лесах северной полосы Европы. При обратном сдвиге горизонтальных зон к северу контакт между лесами Предкаывказья и Русской равнины нарушился в связи с развитием степей на севере и северо- востоке Предкавказья.

В течение голоценовой эпохи в Европе и на севере Азии произошли серьезные изменения ландшафтно- географической обстановки, приведшие в конечном итоге к формированию современной фауны, представляющей объединенную и изменившуюся плейстоценовую фауну.

С накоплением нового фактического материала некоторые из этих предположений, вероятно. Придется пересмотреть, хотя сейчас они высказываются с учетом современного уровня наших знаний. Дальнейшая история развития колеоптерофауны Предкавказья связанна с антропогенным влиянием на его ландшафты. Большая часть предкавказья была зоной травянистых степей. Степных кустарников, пойменных и байрачных лесов, и лишь на востоке были развиты полупустыни. Длительное время Предкавказье находилось во власти кочевых и полукочевых народов (скифов, сарматов, печенегов, половцев, нагайцев и др.), составлявших основу его населения до 70-х годов XVIII века. Народы, населявшие Предкавказье в разные периоды его истории, занимались в основном скотоводством и охотой.

Главное воздействие человека на ландшафты заключалось в уничтожении палами сухой травянистой растительности. что в весенне-осенние периоды могло привести к гибели некоторой части популяций жужелиц. Мог оказывать влияние на целинную степь и перевыпас скота, превращавший ее в скотобой. Леса, занимавшие крайне небольшую площадь, вырубались для обогрева временных жилищ, устройства ограды вокруг ночевок скота, использовались для его подкормки.

С 70-х годов XVIII века численность оседлого населения, основу которого составляли русские и украинцы, быстро увеличивалась, а кочевого и полукочевого – сокращалась. Заметно изменялись и угодья.

К середине XIX века значительная часть Предкавказья была занята пашнями. С появлением животноводческих хозяйств степные участки в ряде мест превращались в скотобой, интенсивнее выкашивались. Сильному антропогенному прессу подверглись и леса.

Сведений о состоянии Предкавказья до первой половины XIX века очень мало. Известно, например, что в его западной части в 1881 г. Только 4 % всей территории было занято посевами, а центральной и восточной – и того меньше. К 1900 г. посевами было занято уже около 40 % всей территории (Семенов-Тян-Шанский 1910), в 1974 г. – 51 % (Гвоздецкий, Федина, 1982).

Расширение объема мелиоративных работ и появление на территории Предкавказья многочисленных оросительно-обводнительных каналов (около 4000 км), водохранилищ (около 420000 га.), строительство многочисленных прудов (около 21500 га) в долинах мелких пересыхающих речек также приводит к изменению ландшафтов, и вносят коррективы в характер распространения жуков. Благодаря мелиоративным работам в степные и полупустынные районы проникли мезофильные виды и многие гигрофилы – например, Pterostihus elongatus Duft., P. Anthracinus Jll., Agonum lugens Duft, Сhlaenius vestitus Pk и др.

В то же время осушение плавней и болт в дельтах рек Кубани, Терека и Сулака уменьшили площадь, на которой ранее обитали, например – Odacantha melanura L. Dementrias monostigma Sam., Dryptadentata Rossi.

Наконец, строительство населенных пунктов (2,5 % территории по Гвоздецкому и Фединой, 1982) и промышленное строительство также привело к изменению ландшафтов, уменьшению площади ареалов жуков в целом. Разумеется, и распашка целины резко сократила ареалы некоторых видов жужелиц, хотя отдельные популяции сохранились в зоне землепашества на неудобных для сельского хозяйства участках.

В целом уже сейчас площадь естественных биоценозов не превышает четверти территории региона.

Таким образом, постепенное усиление природопользования привело к коренному изменению ландшафтов, дроблению биотопов, определив современные ареалы животных.

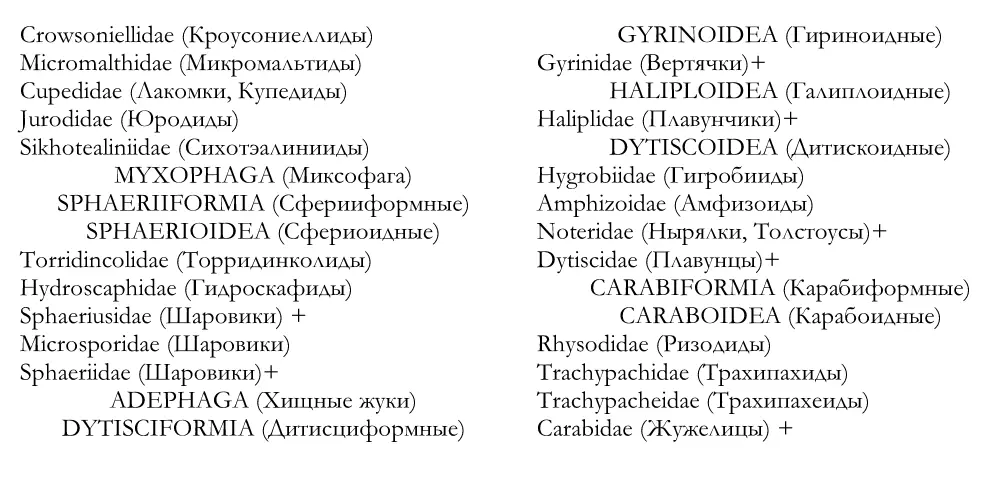

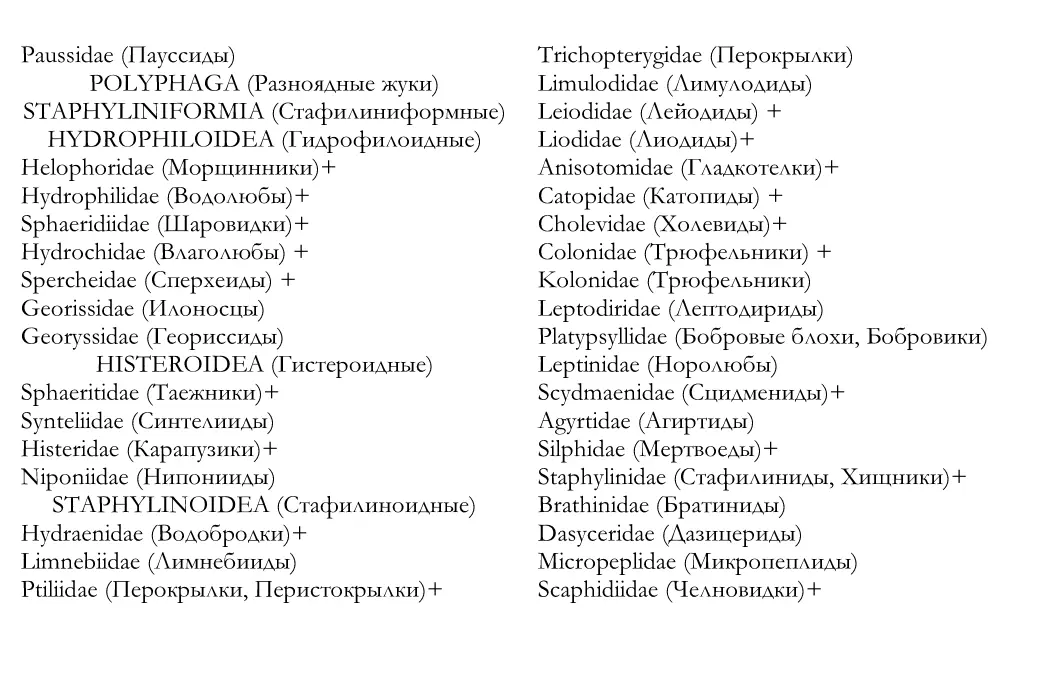

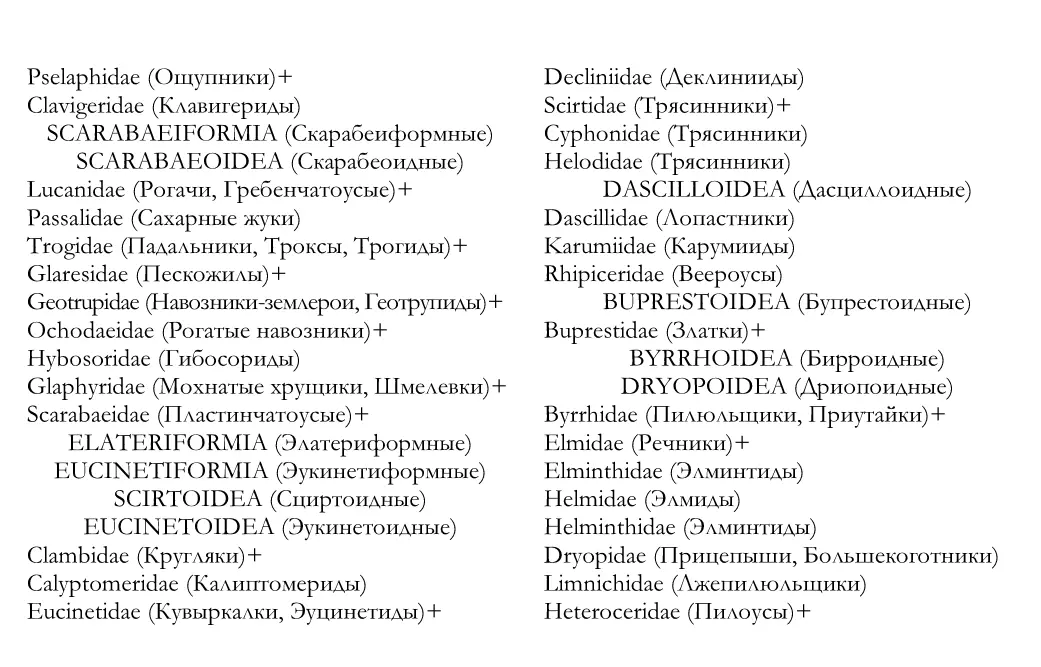

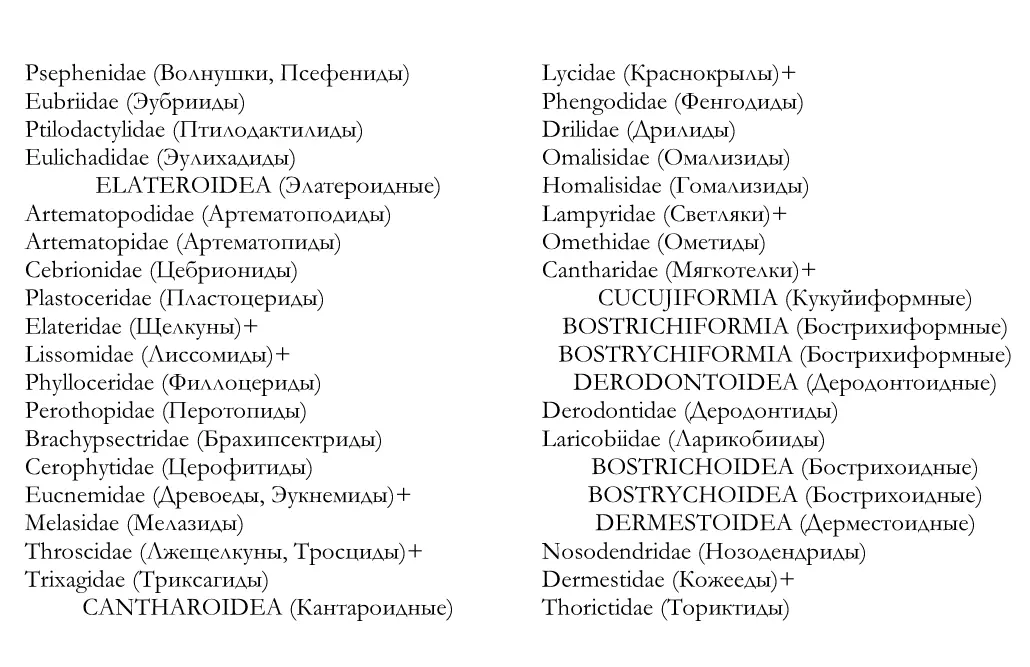

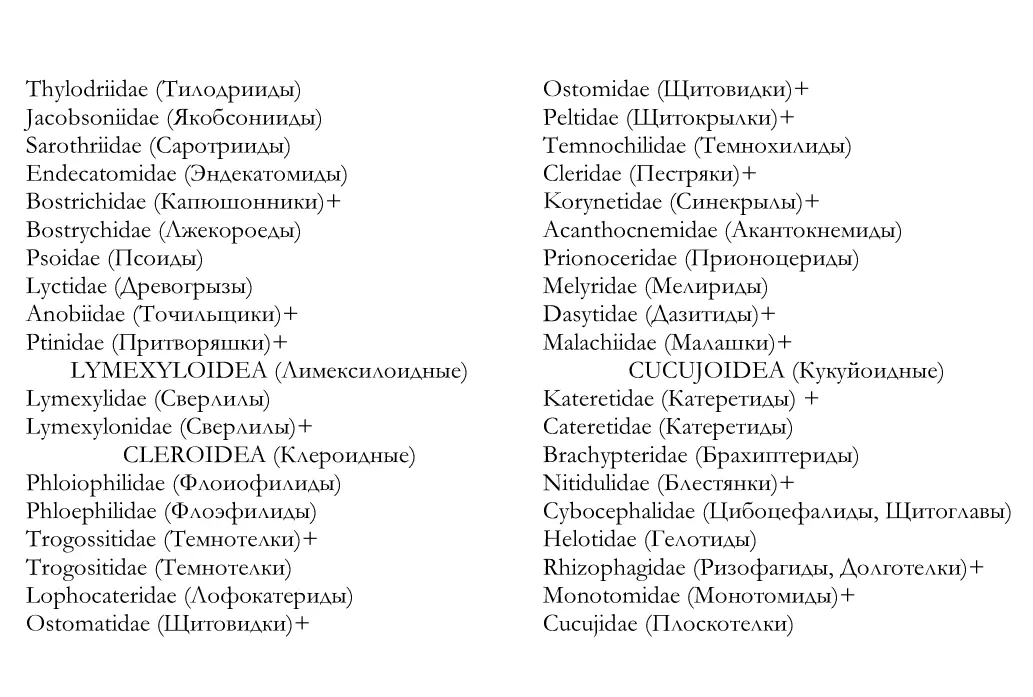

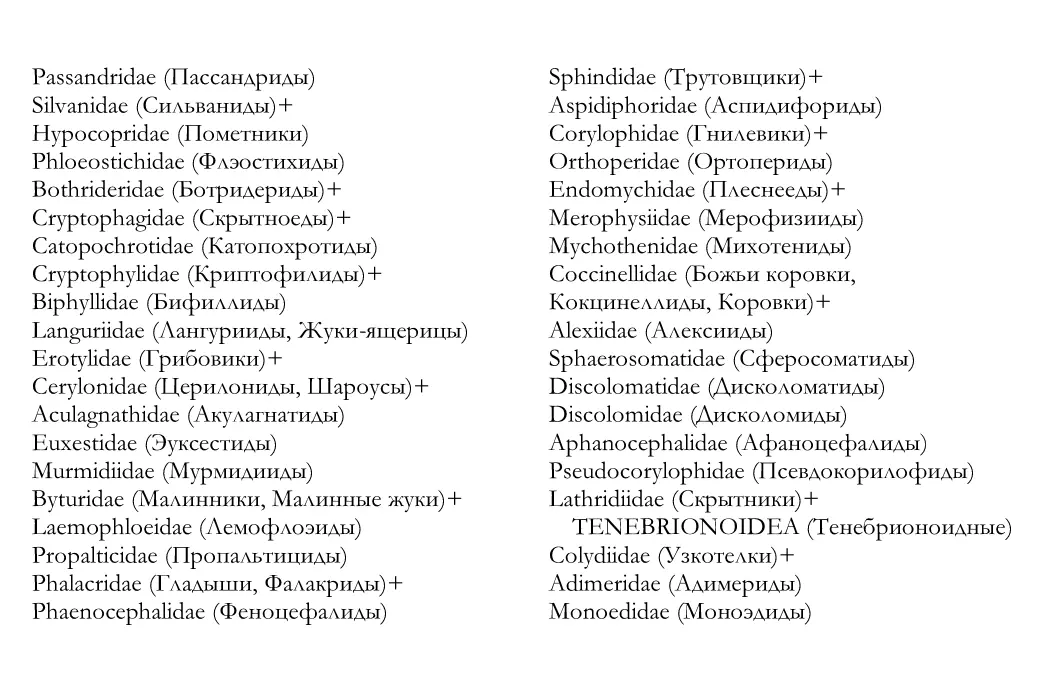

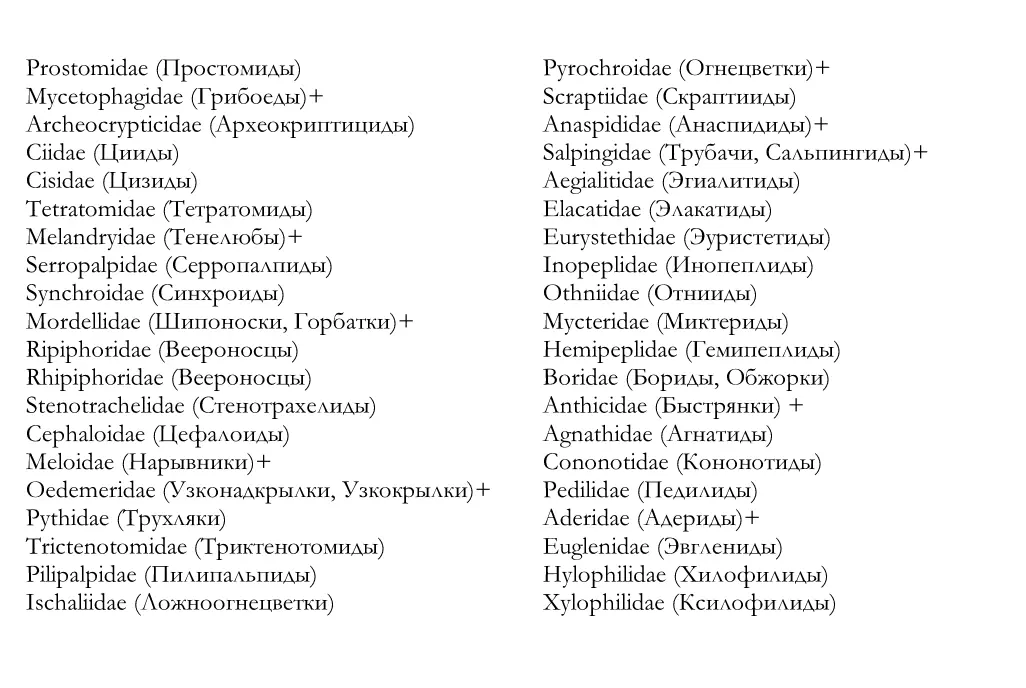

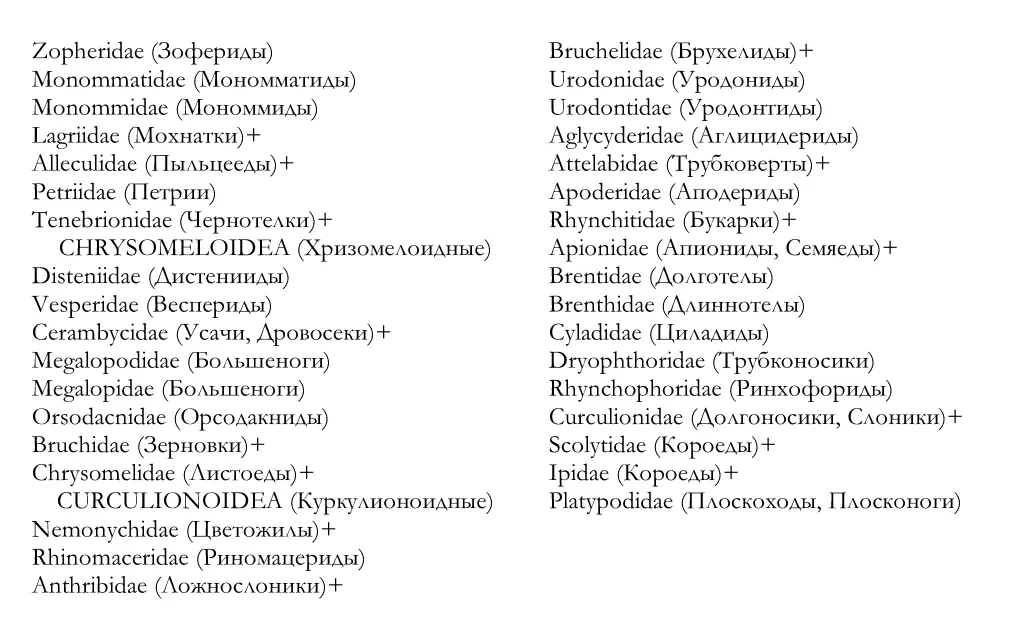

КЛАССИФИКАЦИЯ И РУССКИЕ НАЗВАНИЯ СЕМЕЙСТВ СОВРЕМЕННЫХ ЖУКОВ (COLEOPTERA) ПАЛЕАРКТИКИ (экологическая радиация и филогения)

Эта классификация имеет двойное назначение. С одной стороны, она должна отражать современные научные представления о системе отряда жесткокрылых. С другой стороны, она имеет чисто утилитарное назначение и должна служить основой для создания прикладных руководств, доступных определителей, учебников и популярных книг. Поэтому мы стараемся в ней отказаться от слишком экстремальных новшеств и чересчур кардинальных изменений, особенно, если они касаются общепринятых и имеющих практическое значение семейств. В основу классификации положена самая полная и самая научно обоснованная система отряда (Lawrence, Newton, 1995). Но в нее внесены некоторые изменения, отражающие представления и разработки наших отечественных коллег. Так, например, в системе подотряда Adephaga учтены данные О.Л. Крыжановского (1983). Оставлены самостоятельными такие привычные и всем известные семейства, как ощупники, пыльцееды, зерновки, короеды и др.

Классификация постоянно изменяется – по предложениям специалистов в нее вносятся изменения, делающие систему отряда более уравновешенной, обоснованной. Ясно, что такая классификация будет в чем-то эклектичной, но зато она будет устраивать гораздо большее число специалистов, чем исходная классификация (Lawrence, Newton, 1995).

Авторы сочли возможным включить в содержание книги полную классификацию дабы ознакомить читателей с многообразием этого богатого в видовом отношении отряда, а также показать многообразие жесткокрылых Ставропольского края и соседних регионов. Семейства, отмеченные в регионе помечены знаком +.

COLEOPTERA (Жесткокрылые, Жуки)

ARCHOSTEMATA (Архостемата)

CUPEDIFORMIA (Купедиформные)

CUPEDOIDEA (Купедоидные)

Ниже показаны родственные связи изестных на настоящее время семейств отряда жесткокрылых по коллективной работе: (Toby Hunt, Johannes Bergsten,Zuzana Levkanicova, Anna Papadopoulou, Oliver St.John, RuthWild, Peter M. Hammond, Dirk Ahrens, Michael Balke, Michael S. Caterino, Jesus Gomez-Zurita, Ignacio Ribera,Timothy G. Barraclough, Milada Bocakova,Ladislav Bocak, Alfried P. Vogler, 2007).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: