Элхонон Голдберг - Креативный мозг. Как рождаются идеи, меняющие мир

- Название:Креативный мозг. Как рождаются идеи, меняющие мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-105057-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Элхонон Голдберг - Креативный мозг. Как рождаются идеи, меняющие мир краткое содержание

Какова природа творчества? Какая работа разума скрывается за его мистикой? Каковы эволюционные корни креативности? В книге нейробиолога и нейропсихолога Элхонона Голдберга эти и другие вопросы рассматриваются как с научной, так с исторической и культурологической точек зрения, превращаясь в масштабное и увлекательное исследование. Опираясь на результаты последних открытий и исследований мозга, а также на собственные идеи и гипотезы, Голдберг приходит к оригинальному, убедительному и даже провокационному пониманию природы творчества и креативности. Читатель совершит удивительное путешествие сквозь эпохи и страны: от античности до далекого будущего, от Западной Европы до Юго-Восточной Азии. Автор делает смелые прогнозы о перспективных направлениях творчества и инноваций, объясняя их биологические и культурные истоки, рассказывает о том, как они сформируют общество будущего и изменят способы развития человеческого мозга.

Креативный мозг. Как рождаются идеи, меняющие мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 4.2. Пещерный человеколев

Один из самых ранних примеров доисторического изобразительного искусства, человеколев был обнаружен в пещере в горах Холенштайн, в Германии. Его возраст составляет 30–40 тысяч лет. Создание этого отдаленного предка русалочки, скорее всего, потребовало хорошо развитой префронтальной коры, точно так же, как развитие языка, в соответствии с определением Хомского, поскольку и для одного, и для другого требуется созидательная способность, подобная манипулированию кирпичиками Лего. Как мы уже обсуждали, никому не нужна эта способность, чтобы представить себе человека, или рыбу, или льва, поскольку эти представления пришли из реальности и, таким образом, укоренились в реальном опыте. Но образ русалочки не основан ни на реальном опыте, ни на изображении человекольва, поскольку такие создания не существуют в физическом мире. Эти образы должны были быть по-настоящему сотворены путем комбинирования элементов старого для получения de novo конфигурации, которая не соответствует ничему виденному ранее. Какие бы другие свойства этой загадочной мутации ни были дарованы человеческому мозгу, ее влияния на лобные доли не могло не быть – или, вероятно, оно должно было быть. Некоторые палеоантропологи полагают, что неандертальцев обрекла на вымирание их неспособность адаптироваться к меняющемуся окружению. Многие поколения, тысячелетиями они придерживались той же самой диеты и практиковали те же приемы охоты. Способность меняться, ментальная гибкость, которая контролируется развитыми лобными долями, отсутствовала 10. Другой древний человек, Homo erectus, обитавший в Восточной Азии почти два миллиона лет назад, продолжал делать, как пишет Харари, те же самые инструменты в течение всех этих тысячелетий, без малейших модификаций.

Харари предполагает, что отдаленным проявлением Революции Познания стала способность Homo sapiens создавать познавательные вымыслы (или «социальные модели», или «воображаемую реальность»), модели, которые прямо не соотносятся ни с какой физической, испытанной на опыте реальностью. В их наивысшем выражении примерами таких моделей являются понятия «закон», «государство», «общество» и «религия». Какими бы сложными и неосязаемыми физическими чувствами ни были эти концепции, они все начинались с «человекольва» или «русалочки», в которых продукт чьего-то воображения только на один шаг отступал от ощутимого физического мира. Потом этот процесс, в котором участвовали отдельные личности и разные поколения, повторялся на все более высоком уровне абстракции и все более удалялся от осязаемой физической реальности [2] Эту точку зрения наглядно демонстрирует культурная эволюция религиозных верований. В самых ранних, анимистских формах сверхъестественное практически полностью копировало естественное: отдельное божество (или «дух», или что-то подобное) было определено для каждого типа предметов – дерева, ручья, камня. После множества повторений все более абстрактная модель постепенно отходила от конкретной физической реальности и эволюционировала. Кульминацией этой идеи стал монотеизм (все еще со множеством пророков, святых, апостолов и ангелов, притаившихся на заднем плане, остатков ранних абстракций). Повторяющаяся и иерархическая эволюция «социальных вымыслов» очень похожа на созидательную способность языка (даже если эти два процесса происходят в совершенно разных временных шкалах), и хорошо развитая префронтальная кора совершенно необходима для обоих.

.

Таким образом, если и случилась критическая мутация, которая повлияла на мозг и превратила древнего Homo sapiens в современного Homo sapiens sapiens, то она, вероятнее всего, затронула префронтальную кору, наделила ее подобными Лего свойствами для сборки различных компонентов мысленного представления, по желанию индивидуума, и постепенно предоставляла все больше свободы от ограничений физической реальности. Необъяснимым образом это обратило причинную связь. Если более ограниченное познание ограничивается мысленными представлениями, отражающими физический мир, то познание, направляемое префронтальной корой и связанными с ней структурами, произвольно собирает мысленные представления, или «воображаемую реальность», проявляя поведение, которое в конце концов меняет физическую реальность в соответствии с этими познавательными вымыслами.

И отдельная инновация с умеренными последствиями, и штамповка «социального вымысла» с колоссальным влиянием на общество полностью зависят от способности организма комбинировать старые элементы в новые конструкции, и это, в свою очередь, требует хорошо развитой префронтальной коры. Хотя у других видов млекопитающих могут быть относительно развитые лобные доли, их развитие достигло наивысшей точки у Homo sapiens sapiens. Благодаря этому произошла Революция Познания и возник современный язык.

Что стоит за метафорой – макроструктура

Конечно, лобные доли в качестве Мастера Лего и созидательный процесс инноваций как перегруппировка Лего – это просто метафоры. Они могут выражать общую идею о возникновении новых решений из старого опыта, но метафоры ничего не говорят нам о том, какие процессы на самом деле протекают в мозге. Готовы ли вы идти дальше, в глубь метафоры, и кинуть взгляд на нервный механизм инноваций? Мы готовы попробовать. Есть ли у нас всестороннее понимание механизмов? Нет, по крайней мере еще нет, но мы начинаем задавать наводящие вопросы. Их можно задавать на разных уровнях: на макроуровне целого мозга, всех структур и их взаимодействий и на микроуровне сложных нервных цепей.

«Канонические» сети

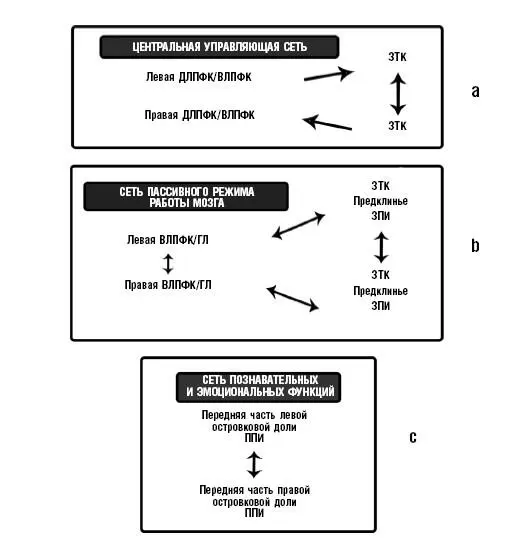

Как же префронтальная кора взаимодействует с другими структурами мозга в процессе выполнения сложного задания познавательного характера? По самой своей природе такое взаимодействие нельзя понять, если просто рассматривать отдельные структуры мозга; необходимо рассматривать сети. Переход от исследования функций отдельных областей мозга к изучению схем интерактивных мозговых структур (то есть сетей) был одним из главных достижений когнитивной нейробиологии последних десятилетий. Сегодня внимание исследователей чаще всего привлекают три сети: центральная управляющая сеть (ЦУС), сеть пассивного режима работы мозга (СПР) и сеть познавательных и эмоциональных функций (СПЭФ). Эти сети схематически изображены на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Основные крупномасштабные сети.(а) Центральная управляющая сеть (ЦУС) включает дорсолатеральную и вентролатеральную части префронтальной коры (ДЛПФК и ВЛПФК) и заднюю теменную кору (ЗТК). (b) Сеть пассивного режима работы мозга (СПР) включает вентромедиальную (ВЛПФК) / орбитофронтальную (ОФ) часть коры, заднюю теменную кору (ЗТК), предклинье и заднюю поясную извилину (ЗПИ). (с) Сеть познавательных и эмоциональных функций (СПЭФ) включает переднюю островковую долю и переднюю поясную извилину (ППИ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Элхонон Голдберг - Креативный мозг [Как рождаются идеи, меняющие мир] [litres]](/books/1065923/elhonon-goldberg-kreativnyj-mozg-kak-rozhdayutsya-id.webp)