Дмитрий Раевский - Мир скифской культуры

- Название:Мир скифской культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-1727-9968, 5-9551-0152-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Раевский - Мир скифской культуры краткое содержание

В томе представлены две главные монографии автора – «Очерки идеологии скифо-сакских племен» (1977) и «Модель мира скифской культуры» (1985) – с авторскими редакционными поправками.

Книга предназначена как для специалистов в области скифской и античной культуры, археологии и мифологии, так и для широкого читателя, интересующегося прошлым России и научными методами его воссоздания.

В оформлении переплета использовано: на первом плане – скифский ритон в виде лошади из кургана у хутора Уляп (IV в. до н.э.), на втором плане – гребень из кургана Солоха (IV в. до н.э.).

Мир скифской культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Такая трактовка облика богини заставляет высказать предположение, что в ее изображениях слились воедино две иконографические схемы, соответствующие ее двойной сущности. Хтоническое начало, воплощением которого является скифская богиня, нашло выражение в змеевидном оформлении некоторых лепестков пальметы, но сама эта пальмета с разведенными на две стороны концами скорее всего должна рассматриваться как переосмысление известного в передневосточном искусстве с древнейших времен мотива рождения. Вполне антропоморфная натуралистическая трактовка такого сюжета известна, например, на луристанских памятниках, изображающих роженицу с разведенными ногами, между которыми помещена голова порождаемого существа [Ghirshman 1964, рис. 57]. Связь этого мотива с мифологической сущностью скифской богини, выступающей в роли прародительницы и одновременно олицетворения плодоносящей силы земли, не вызывает сомнений. Именно этот мотив должны символизировать растительные побеги, произрастающие из ее лона. Разведенные же в стороны змеевидные концы, вполне соответствующие представлению скифов об облике богини, заменяют ноги роженицы антропоморфных изображений. Таким образом, иконография скифской богини отражает всю семантику ее образа – и связь с хтонической стихией, воплощенную в змеином мотиве, и идею плодородия, порождения – в полном соответствии с тем, что говорилось выше о двойной сущности этого божества. Поэтому вряд ли возможно строгое разграничение растительного и змеиного мотивов в изображениях богини [ср.: Петров, Макаревич 1963: 25].

Итак, сущностью первого звена скифской мифической генеалогии является брак мужского небесного бога с богиней земли и вод, т. е. с нижним миром. Мотив этот вполне отчетливо отражен в версиях Г-I, ВФ и ДС. Учитывая же установленное выше тождество женского персонажа I и II горизонтов и легко восстанавливаемое из контекста наличие Зевса в качестве персонажа I горизонта версий Г-II и Эп, то же содержание достаточно ясно реконструируется для этих двух версий. От такого космического брака рождается центральный персонаж генеалогической легенды, к анализу образа которого мы теперь и переходим.

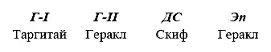

Этот персонаж, помещаемый в генеалогии между Зевсом и братьями, кладущими начало разделению общества на отдельные ветви, представлен во всех версиях легенды, кроме версии ВФ, где, как уже указывалось, он или слился с образом самого Зевса-Юпитера, или просто пропущен при изложении. Именуется он в раз-личных версиях легенды по-разному:

Как уже указывалось многочисленными исследователями, в именовании этого персонажа Гераклом наиболее ярко проявилась эллинизация скифского мифа. О причинах его отождествления именно с этим популярным героем греческих легенд в литературе сказано достаточно [см. прежде всего: Граков 1950]. Выше я уже коротко касался этого вопроса, и останавливаться на нем вновь нет необходимости. Сам факт широкого распространения такого отождествления (версии Г-II и Эп, цитированный пассаж Помпония Мелы) свидетельствует о большой типологической близости этих мифологических персонажей. Поэтому именование героя скифской легенды Гераклом дает определенные основания для реконструкции некоторых связанных с ним мотивов, столь скудно представленных в имеющихся источниках. Существенным элементом анализа этого образа явилось бы, однако, установление подлинного имени, которое он носил в скифском мифе. Что касается имени Скиф, которым он обозначается в версии ДС, то с равным основанием можно предложить два толкования. Оно может быть подлинным именем интересующего нас персонажа в одной из бытовавших в Скифии традиций, в которой он выступал в качестве эпонима возводимого к нему в мифической генеалогии народа. Но эпонимом его могли сделать и греческие авторы – Диодор или его источник. Подлинное имя этого персонажа, ничего не говорящее греческой аудитории, они могли заменить именем возводимого к нему народа. Во всяком случае, как бы мы ни объяснили появление имени Скиф в версии ДС, этот факт, учитывая, что этимология самого этнонима окончательно не установлена, ничего не может прибавить к нашему пониманию образа героя легенды, кроме и без того ясного факта, что он понимался как родоначальник народа. Во избежание разнобоя я в дальнейшем всюду обозначаю героя горизонта II скифской легендарной генеалогии именем Таргитай, сохраненным версией Г-I.

Основной характерной чертой этого персонажа является то, что он выступает в роли первого человека. Этот мотив очень отчетливо проявляется в версии Г-I, где Таргитай прямо именуется первым человеком и указывается, что до его рождения земля, получившая впоследствии название Скифии, была безлюдной пустыней. С этим указанием перекликается содержание версии Г-II, также рассказывающей о пустынности Скифии до прихода в нее Геракла и о том, что обитавшая здесь змееногая богиня одна владела всей страной. Прародителем причерноморских народов, ведущих через него свое происхождение непосредственно от богов, выступает Геракл и в версии Эп. Лишь в рассказе Диодора мотивы рождения героя от брака Зевса и змееногой богини и разделения скифов на две ветви, происходящие от двух сыновей этого героя и названные по их именам, не трактуются как начальный эпизод скифской истории, а возникают где-то в середине повествования. Объяснить эту особенность версии ДС трудно. Она может отражать тот факт, что легенда о союзе Зевса со змееногой девой и об их потомках сложилась у скифов уже в процессе их расселения из мест первоначального обитания. В таком случае возможно заимствование ее у какого-то иного народа. Но не исключено, что это просто композиционный прием самого Диодора, пытающегося сплести в единую ткань мифы и реальные исторические сюжеты (ср.: Diod. II, 44 – об эпизоде женовластия у скифов и о происхождении амазонок) и делающего это недостаточно логично. Более вероятным представляется второе толкование. Во всяком случае, и в этой версии легенды герой, носящий имя Скиф, понимается как предок всех скифов в самом широком понимании, т. е. народа, обитающего на пространстве от Фракии до Индии.

Таким образом, представляется достаточно обоснованным вывод, что во всех версиях легенды сын Зевса и змееногой богини понимается как герой-первопредок, первый человек, родоначальник того народа, среди которого эта легенда обращается. Такая фигура весьма типична для мифологических циклов древности начиная с первобытной эпохи. Однако сущность образа подобного героя в мифе обычно двоякая: он не только предок, но и культурный герой. «Первым героем в фольклоре доклассового общества был так называемый культурный герой-первопредок, генетически связанный с этиологическим мифом. Этот персонаж рано стал центром широкой эпической циклизации… Сказания о культурных героях в мифологических и сказочных образах обобщали опыт племени и его исторические воспоминания, спроецированные в доисторическую мифологическую эпоху первотворения» [Мелетинский 1963: 93]. Черты культурного героя долго сохраняются в образе мифического первочеловека и после завершения этапа первобытности, в рамках развитой мифологии классового общества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: