Татьяна Григорьева - Япония: путь сердца

- Название:Япония: путь сердца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новый Акрополь» Array

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-901650-15-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Григорьева - Япония: путь сердца краткое содержание

Япония: путь сердца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вечные Истины не могут не осуществиться со временем. Для Лао-цзы Мать есть Дао: «То, что возникает из Единого, прежде Неба и Земли родившееся. О, беззвучная! О, не имеющая формы! Одиноко стоит, не меняется. Повсюду действует и не знает преград. Назову ее Матерью Поднебесной. Не зная имени, назову ее Великое Дао. Великое в бесконечном движении не достигает предела. Не достигая предела, возвращается к истоку» (Даодэцзин, 25). Материнская любовь не дает перейти предел, впасть в крайность, вражду, за которой конец.

Дао подобно Воде – Инь, в которой все зарождается, как в материнском лоне. Вода – высшее благо, «приносит пользу всем существам и не борется с ними. Вода похожа на Дао» (Даодэцзин, 8). Вода – орошение, успокоение, утоление. «Сострадая и помогая, Дао ведет к Добру» (Даодэцзин, 41). Лао-цзы не раз возвращается к мысли: «Начало сущего – Мать Поднебесной. Когда поймут Мать, поймут и ее детей. Когда поймут детей, с благоговением отнесутся к Матери. Не будут знать беды» (Даодэцзин, 52). Японцы комментируют: «То, что все порождает и хранит в единстве, называется Матерью мира. Кто видит Мать, тот видит Путь». Недаром Дайсэцу Судзуки называет западную цивилизацию «мужской», а восточную – «женской». О том же пишет Ромен Роллан: концепция Матери существовала в Индии во все времена, как на Западе концепция Отца [138] Роллан Р. Опыт исследования мистики и духовной жизни современной Индии // Собр. соч.: Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекананды. – Т. 19. – Л., 1936. – С. 105, 124.

. Не случайно знания древней мудрости воплотили в одно и то же время такие женщины, как Елена Петровна Блаватская, Елена Ивановна Рерих, в Японии – Накаяма Мики, основательница Учения о Небесной Истине (Тэнри). По мере того, как будет восходить иньское, примиряющее начало, акцент будет смещаться с Цивилизации (Ян) на Культуру (Инь). Но это не значит, что одно будет существовать за счет другого. Каждое займет свое место в процессе Эволюции к Духу.

Навык Культуры (в Японии)

Японию можно назвать одной из самых культурных наций – не потому, что она помнит древние тексты, а потому, что чтит духовную культуру. Можно иметь высочайшую литературу, музыку, философию – и не быть культурной нацией. В России, в частности, разрыв между духовной культурой и массовым сознанием, высокой мыслью и беспутными нравами так и не преодолен. Отсюда ее беды – экономические, демографические. Если корни Культуры уходят в глубину, они не могут исчезнуть; рано или поздно они возвращают человеку то, что ему принадлежит. В конечном счете Жизнь и есть то, чему поклоняются японцы. Культура же – условие Жизни: вне культурного поля души высыхают, из живых становятся мертвыми.

Для японцев Культура – это все: деревья, цветы, голоса птиц, шум ветра, сияние луны; но главное – благородство тех, кто хранит заповеданное, – «человек культуры» (бун-дзин). Культура унаследована от богов – ками, в ней путь к спасению – ками нагара-но мити, что значит «оставлять все на волю богов», не вмешиваясь в Татхату – высшую Реальность. «Мы, люди, не можем превзойти ее, как бы яростно и отчаянно ни упорствовали. – Это можно счесть некоей покорностью. Но японцы не жалуются, не проклинают, как большинство людей Запада; они просто принимают это – с бодростью духа и с юмором» [139] Судзуки Д. Т. Дзэн и японская культура. – С. 261–262.

. В этом рассуждении Дайсэцу Судзуки есть сермяжная правда или вечная мудрость. «Гибель богов» стала причиной затмения разума, взаимоуничтожения людей в конфликтах мирового масштаба.

Судзуки уточняет: под термином «ками нагара-но мити» понимают возвращение, сохранение, восстановление того порядка вещей, который был при богах до того, как появились люди. «Это был путь свободы, естественности и спонтанности. Как же мы удалились от него? В этом заключается фундаментальная религиозная проблема. Отсутствие свободы – причина всех бед, всех страданий, всех конфликтов, которые происходят в мире» [140] Там же. – С. 419–420.

. И с ним трудно не согласиться. Конечно, и японцев не миновала всеобщая напасть, и их экология под угрозой, проблема «когай» – проблема загрязнения среды – встрепенула души. Но чувство вины, стремление спасти Природу говорит о непреходящей любви к ней. В Японии старое дерево подвяжут, чтобы не рухнуло, на цветы молятся. Ханами (любование сакурой) – национальный праздник. И на крышах небоскребов, и в крохотном дворике можно увидеть ухоженный садик. Урбанизация изменила облик городов, но не души людей, по крайней мере, не всех.

Природа любит тех, кто ее любит, хотя время от времени взыскует, как строгий Учитель, чтобы не отступали от Пути правды. Боги ценят усердие, заботу о сотворенном ими в начале Пути. Не оттого ли живут японцы дольше других, верят не в «конец света», а в бессмертие, бесконечность Жизни, которая не завершается с уходом человека, а лишь меняет форму. Потому и не развился у них эгоцентризм, не появилось чувства отчуждения, разъединения с Природой и с остальным миром – «домом Бытия».

Все в этой жизни не напрасно. От вековой культуры японцы унаследовали образ жизни, манеры, стиль общения: деликатность, умение слушать – не столько высказаться самому, сколько дать сказать другому. Культ предков, культ Природы, культ чистоты – не только в быту, но и в мыслях. Ничего лишнего, располагающего к праздности, суетности. Об этом немало написано, о том, что своими успехами Япония обязана культуре нравов. Но, пожалуй, более всего японцев возвышает чувство прекрасного. Не любовь к роскоши, изобилию, а умение видеть малое, очарование незаметного, скрытую красоту вещей (моно-но аварэ). В одном цветке увидеть все цветы; в одном звуке услышать все звуки. Три тысячи миров – в одной мысли. (Это и позволяет говорить о сингулярном сознании японцев.) Конечно, не все японцы причастились Красотой, но «народ» – понятие качественное, не количественное: «то, что думает Бог в вечности». О национальной душе японцы не забывали ни в какие времена.

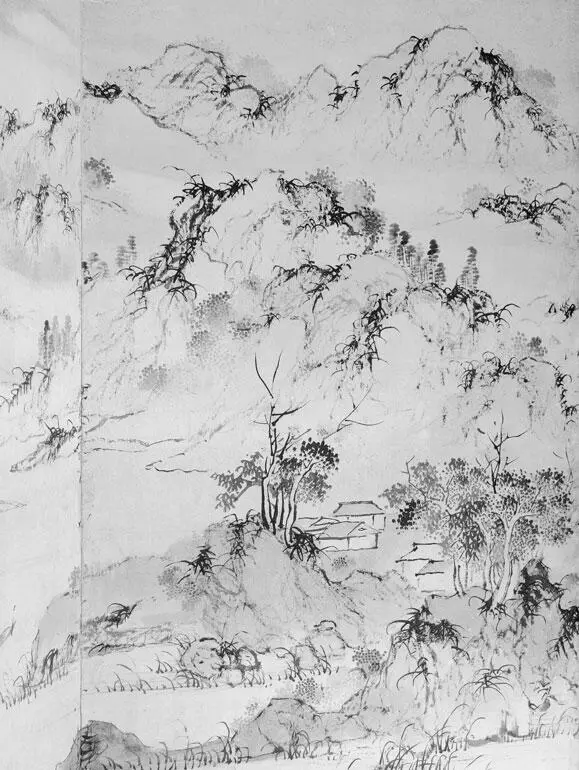

Илл. 48. Тотоку Байдай. Пейзаж. Период Эдо, XVIII век. Национальный музей, Токио

В период Хэйан (794-1185) в ходу было выражение «некрасивое недопустимо», что означает не только умение видеть таинственно-прекрасное, но и не допускать оплошность, нерадивость. Японец, если берется за дело, отдается ему сполна. По дзэнскому образцу: «действовать посредством всего существа» (дзэнтай саю) – с полной отдачей, в состоянии муга (самоотрешенности). Потому и японская техника славится. Делать что-то небрежно – великий грех (цуми), это не столько нечестивость, сколько неопрятность, нарушение изначальной Гармонии. Некрасивое недопустимо, потому что Красота есть Истина, а Истина – Красота, они единосущны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: