Наталия Злыднева - Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения

- Название:Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-266-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Злыднева - Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения краткое содержание

Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

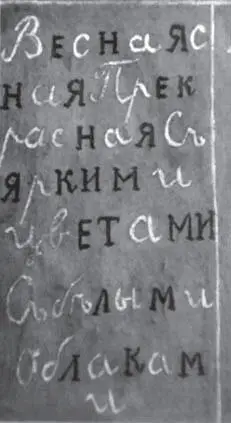

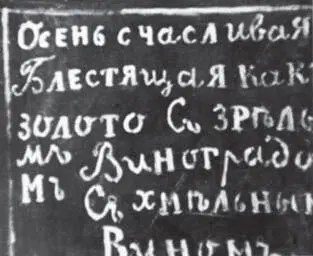

27. М. Ларионов. Фрагмент надписей на полотнах из цикла «Времена года»

«Смотрелось во мгновение ока» – это по сути изображение письменного текста, письменности как таковой, ее остранение наподобие иронической двойственности лубка в цикле. Выписанные от руки и раскрашенные буквы равнозначны мазку, процессу его нанесения на полотно, наконец, самой живописи как таковой. Рукописность текстов словно описывает медлительный ход возникновения картины, линейное время как таковое. Благодаря руко-письму возникает и другой эффект: уподобление фрагментов, а с ними и всего живописного полотна/цикла живой речи. Возникает сплошной изоморфизм изображения и слова: уподобленные танцующим Девам, буквы перекликаются и с дионисийским буйством природы, изображаемым на полотнах, мотивами виночерпия, эротики. Описательно-назывные предложения, в которых главное слово – первое. Это своего рода живописные именования – как бы вербальные портреты. Перенесение изобразительных законов на сферу вербального (поменялись ролями) – это доминанта пространственного искусства (изобразительного) над временным словесным. Получилась инверсия: дискретность изображения здесь противопоставлена «изобразительности» слова, своего рода экфрасис наоборот.

Дискретность полотен «Времена года» Ларионова символически противостоит времени, исторической традиции. На первый план выдвигается динамический принцип: смена времен года как членение изображения-текста par excellence, в котором главная роль принадлежит пространству. Круговорот сезонов оказывается «пришпиленным» к плоскости наподобие гербария. Отмечая сходство современной живописи и лубка в предисловии к своей выставке 1913 года, Ларионов сам пишет о том, что «выдвигаемое лубками и нашими теперешними художниками, является наилучшим доказательством уничтожения времени» [Поспелов, Илюхина 2005]. Провозглашенное уничтожение времени – это утверждение времени циклического, однако в соответствии с авангардной мифологемой начала Ларионов вводит и линейный вектор, прогностический. Последний обусловлен сходством изображений с картами.

Действительно, проецирование времени (времен года) на пространство, плоскостные изображения, многообразные симметрические композиции и ряд других особенностей поэтического устройства этой серии заставляют провести аналогию этих картин с игральными картами. Известно, что Ларионов коллекционировал карты, которые очевидно, явились еще одним источником его неопримитивизма. Карточной темы вообще много в живописи раннего авангарда. Теме карт и карточной игры отдали дань и О. Розанова, и К. Малевич, и А. Крученых [илл. 28]. Не стоит забывать, что название выставки/объединения «Бубновый валет» придумано самим М. Ларионовым за два года до создания этого цикла. Карты и карточная игра реализуют мотивы случайности, рока, т. е. неуправляемого линейного вектора – с одной стороны, и закономерность фиксированных значений, сетки координат – с другой. Эта дихотомия правил и их реализации, подобная дихотомии языка и речи, последовательно реализована и в множественности кодов изображений рассматриваемых картин: в обращенности вербальных фрагментов к просторечию, в смеси архаической символики и ярмарочной игры в нарративных фрагментах, в вариативности мотивов, словно карточных партий, разыгранных по сезонам. С игральными картами сближает и членение изобразительного поля на четыре части, а также зеркально-поворотная симметрия композиций. Тема карточной игры соответствует и дионисийской семантике полотен, духу витализма: экстатические позы танцующей/страдающей Девы, эротические символы, атрибуты виноградарства и т. п. Все это и парафразы символистских клише, их оспаривание и утверждение новой поэтики. Это утверждение циклического времени (и его пространственных проекций) как преемственности культуры, переданной в коде времен года, и вместе с тем – линейного выхода за пределы этой преемственности.

Между тем, некоторые мотивы являются в цикле «Времена года» для художника более важными, чем другие: доминируют весна и осень. Так, весна и осень акцентированы повторением в разных частях композиций мотива дерева – наиболее «сильного» универсального архаического символа в ряду прочих, а также влюбленной/брачующейся пары по его сторонам. Для объяснения приходит на помощь опять же аналогия с игральными картами. Масти карт в народной картине мира соответствовали временам года, что не могло не учитываться Ларионовым и его кругом. Так, происхождение названия объединения «Бубновый валет» связывают с традиционно закрепленной за этой мастью символикой весны, ее свойственен желтый цвет. Картина «Весна» также решена в желтой гамме. «Осень» – заключительное звено годового цикла природы, проекция будущего, а в рамках циклического мышления – и прогностического видения (семантика, которую несут в себе карты в функции гадания). Неслучайно именно весна и осень явились темами двух других полотен Ларионова этого времени и позднее [илл. 29, 30]. Если принять тезис, что художник намеренно выделяет переходные, пограничные состояния природы, весь цикл выстраивается как автометаописание раннего авангарда как сдвига историко-художественной парадигмы и новой стадии в развитии искусства. Здесь речь доминирует над языком, и отсюда – акцент на весне как метафоре новой художественной парадигмы, а также осени как времени «сбора плодов» нового направления.

28. О. Розанова. Дама пик. Из цикла «Игральные карты». Б.д.

Весна и осень, как время переходности, полутонов, недосказанности, превалирования неясности над ясностью, вчувствования над рациональностью, а тем самым, усиленной семиотичности, освоены символизмом (в противоположность реализму натуральной школы, делающей акцент на зиме и лете). И то, и другое – агенты пограничных состояний в коде времен года, соответствующих брачной символике. Брачная семантика, реализованная в цикле, высвечивает символику перехода. У М. Ларионова весна как настоящее и осень как плодоносное будущее переосмысляются в кодах изобразительности в качестве агентов перемен, совмещающих циклическое и линейное время, что соответствует катахрестической авангардной поэтике. Время осмысляется в пространственных категориях, акцентируя принцип дискретности как таковой. Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что своим акцентированием дискретности эта серия предвосхищает «Черный квадрат» Малевича, который появится на три года позже. Дискретность проявляется и в выборе в пользу граничных состояний и маргинальных тем-мотивов, совпадая с символизмом (и многое наследуя от него), смещая акценты. Цикл «Времена года» М. Ларионова фиксирует и описывает все эти приметы становления новой поэтики в категориях народно-мифологического сознания, реализуя их на всех уровнях организации художественного текста.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: