Наталия Злыднева - Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения

- Название:Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-266-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Злыднева - Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения краткое содержание

Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

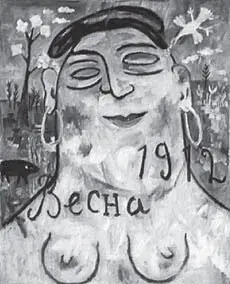

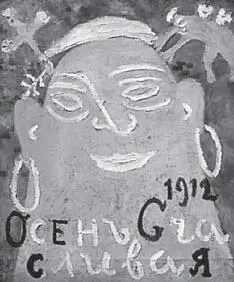

В истории европейской живописи тема времен года решается в широком диапазоне символического осмысления – от высокого космологического обобщения (от Брейгеля до Чюрлиониса) до низового тривиального. На пересечении этих уровней – используя наследие мифопоэтики символизма и при этом оспаривая символизм в рамках освоения низового поля культуры – реализовывал свою поэтику авангард, в частности, русский авангард.

29. М. Ларионов. Весна. 1912

30. М. Ларионов. Осень счастливая. 1912

В мифологической модели мира времена года выступают как универсальная метафора, расширяющая базовые бинарные отношения по аналогии с развернутыми суточными делениями (ночь/день, а также ночь/утро/день/вечер) на жизненные циклы человека (жизнь-смерть как детство-молодость-зрелость-старость). Аналогичные проекции можно сделать и в отношении циклических смен художественных формаций (и крупных идеологем), каждая из которых претерпевает период зарождения в недрах другой формации (который можно сравнить с весной), процесс созревания поэтики (лето), кульминацию своего развития (осень) и стагнацию (зиму). В литературе Серебряного века и в последующую эпоху такие метафорические переносы времени года на состояние художественного или более широкого духовного процесса встречаются особенно часто. В книге воспоминаний С. Н. Дурылина «В своем углу» находим: «Не только снег тает. Все тает. Так, истаяла русская поэзия. Истаяла русская культура. Истаяла Россия». И далее в «Тетради IV» («Афоризм 8», «Афоризм 9») о В. Розанове: «Христианство не догорело и чадит, – как думал Василий Васильевич. – Оно не коптит. Оно тает. От лучей какого же солнца? О, как страшно! Какого-то. Но тает, тает, – и не оттого, что “дворники делают весну” в городе… Тает и в городе, и в деревне, на холмочках, на ложбинках, даже в глубоких ложках… Всюду тает… И как задержать это таянье? Тает. Вот и все» [Дурылин 2006]. Обратим внимание, что ведущей метафорой, описывающей угасание, становится весна, функционально сближенная с осенью, и потому новое здесь отрицательно маркировано. Дурылин (1886–1954) принадлежит традиции Серебряного века, и хотя Ларионов (1881–1964) близок ему по дате рождения, он – вестник уже совсем другой эпохи. Он тоже сближает весну и осень, но совсем по другому основанию: переходное состояние природы осмысляется в его цикле как ритуал rite-de passage, проецируемый на зарождающуюся художественную формацию.

В исторические эпохи высокой рефлексии созревание новой художественной парадигмы осознается носителями новой поэтики. Очевидно, так произошло и с авангардом, примером чего может служить цикл произведений Михаила Ларионова «Времена года», созданным в переходную эпоху начальной стадии – весны – авангарда. Интересно, что при этом – в соответствии с закономерностями пограничных пространственно-временных зон – в полной мере проявляется мифологический тип мышления, который, однако, имеет свои особенности, соответствующие задачам выработки нового художественного языка.

Глава 4. Натюрморт Георгия Рублева «Письмо из Киева» как анаграмма

Поиски зашифрованного в изображении сообщения неизбежно выводят исследователя на проблему границ произведения, которые определены типом той или иной поэтики, в русле которой оно создано. Однако в качестве «текста» произведение живописи может иногда быть «прочитано» за пределами своих собственных рамок (как физической рамы-обрамления, так и рамки семантической). В настоящей главе речь пойдет об одном случае скрытых изображений в живописном нарративе, которые можно уподобить анаграмме в литературе и которые реализуют определенную коммуникативную модель, предполагающую привлечение к анализу широкого контекста – всего творчества автора. Этот контекст выстраивается как текст нового, более высокого уровня, и смыслы отдельных произведений, которые служат раскрытию тайных механизмов «дешифровки», не сводятся к простой их сумме: они требуют учета дополнительных коннотаций.

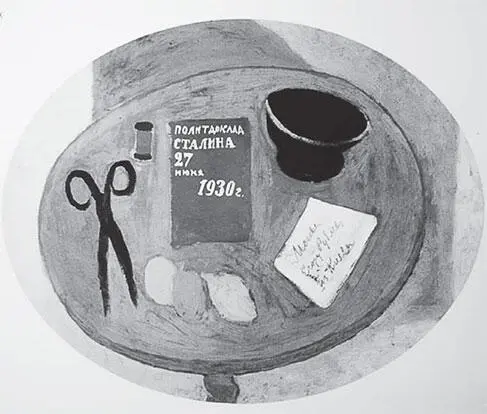

В своей статье «Вещь в антропологической перспективе: апология Плюшкину», а также в ряде других замечательных работ, Владимир Николаевич Топоров рассматривал мир вещей, создающих космос человека, в аспекте времени (Топоров 1995). Вещь – это и память, и материализованное время индивидуального существования. Опираясь на эти соображения, можно сказать, что в представлении вещей в изобразительном искусстве создается многоуровневая повествовательность: вещи рассказывают нечто, образуя сложную нарративную конструкцию, где каждая из них – и персонаж, имеющий свой «голос» в составе повествования, и скрепа в парадигматических рядах, и скрытая семантизация временного потока как такового [Николаева 2012]. Тем самым изображение, пространственное по своей природе, получает расширение, присваивая и время, т. е. приспосабливая коммуникативный механизм искусства слова как основанного преимущественно на темпоральности (см. главу 1 настоящего раздела). Такова повествовательность вещей в картине Георгия Рублева «Письмо из Киева» (1930), хранящейся в Третьяковской галерее [илл. 31]. Композицию можно уподобить тайнописи – она изобилует скрытыми смыслами.

31. Г. Рублев. Письмо из Киева. 1930

Несколько предварительных замечаний. Существует целый ряд эпох и художников, реализующие многообразные скрытые смыслы в формах разнообразных оптических обманок и визуальных тайнописей. К ним в первую очередь относятся европейский маньеризм и картины-перевертыши Д. Арчимбальдо (в одной из них, например, при переворачивании картины портрет мужчины превращается в вазу с фруктами), а также уже упоминавшееся произведение Х. Гольбейна Младшего (имеем в виду картину 1533 года «Послы», где неясный предмет на первом плане в развернутой проекции оказывается изображением черепа). К скрытым изображениям следует причислить и разнообразные зеркальные и анаморфические трансформации формы в барокко (о чем много писал Ю. Балтрушайтис [Baltrusaitis 1984], а в недавнее время – М. Ямпольский [Ямпольский 1996]. Зашифрованные картинки вошли в моду и в наполеоновской Франции, где в букетах цветов зрителю надлежало найти портрет императора [Ситникова 2008]. В ХХ веке оптические трюки со скрытыми изображениями ожили в сюрреализме – например, у С. Дали в картине «Невольничий рынок с незримым бюстом Вольтера» (1940, холст/масло, Музей Сальвадора Дали, Сент-Питерсберг), где в группе людей на дальнем плане видится портрет французского мыслителя, а затем в многочисленных играх с пространством Р. Магритта и М. Эшера. Примечательно, что такого рода мастера обычно практикуют тип поэтики, отмеченной доминантой словесного начала в искусстве, и властью слова отмечены целые эпохи, к которым они принадлежат. Изображения людей и вещей в этих зашифрованных визуальных «сообщениях» обладают повышенным коммуникативным потенциалом. Однако и в другие эпохи возникают неожиданные виды визуальных игр. К таким эпохам относится, например, конец 1920-х годов в советской России.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: