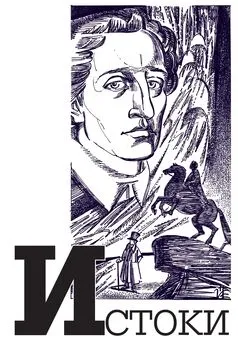

Array Коллектив авторов - Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология

- Название:Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Индрик

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:5-91674-122-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология краткое содержание

произведения искусства, как переживание невербализуемого пространства смыслов. Анализируя природу ауры искусства и размышляя над угрозой ее утраты в современной культуре, авторы книги показывают, что вся история искусства являет собой равновеликую потребность человека как в структуре, в опорных точках бытия, так и в бесструктурном, трансцендентном, вечно ускользающем, то есть ауратическом. Выдвигаются концепции эволюции эстетических свойств ауры на протяжении истории искусства в процессе модификации художественных форм. Рассматриваются такие формы ауратичности как

произведений искусства. Исследуются нетрадиционные профили ауратического в современном художественном творчестве. На материале зарубежного и отечественного изобразительного искусства, архитектуры, литературы, музыки, кино, фотоискусства.

Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вместе с тем, огромное преимущество машин (и это отражено в книге Замятина) – в том, что любая из них суть потенциально машина желания: она наделяет человека тем, чего у него нет. Желание действует «обратно часовой стрелке»: от следствия к причине, оно всегда проецируется из будущего – ведь настоящее маркировано отсутствием, недостачей, ущербом. Так машина желания эффективно стирает грань между наличным и должным; временно отсутствующее уже предусмотрено, значит, определены и привлекаемые для его доработки элементы, и логика их утилизации. Вот почему высшая машина желания – это идеология, которая пребывает одновременно и там, и тут, и восполняет, и заменяет реальность, вырабатывает альтернативный/конструктивный проект мира [157].

«… Под влиянием машины, – писал архитектор-теоретик М. Я. Гинзбург, – выковывается в нашем представлении понятие о прекрасном и совершенном как о наилучше отвечающем особенностям организуемого материала, наиболее экономном его употреблении для достижения определенной цели, наиболее сжатом по форме и наиболее точном в движении» [158]. Другой критик подхватил: «Машина действует на человека определенным дисциплинирующим образом, заставляет его собирать свою волю и энергию. Около машины предаваться лирическим самоковыряниям невозможно» [159]. Отвечающие такой спецификации артефакты – продукция работаря-машины или замятинского механического балета: сваренные из хромированного железа и алюминия «самонапряженные структуры» A. M. Родченко, К. К. Медунецкого, В. А. и Г. А. Стенбергов, К. В. Иогансона, «насквозь проконструированные вещи», внимательные к фактуре и тектонике. Когда художник уподобляется механизму, вырабатывающему новое качество, «новизну как таковую» (неважно, чего именно), произведенные им объекты = иллюстрации силовых формул физики, математики, научной организации труда. Интересно, что аналогичная «формулизация» была подмечена ОПОЯЗовцами в газетном языке: «… процесс перехода словарных форм в формы грамматические идет так далеко, что зачастую одно только формальное значение остается за целыми фразами, притом фразами внешне самостоятельными, интонационно законченными, соседними фразами синтаксически не обусловленными» [160]. Это относится к тавтологическим заклинаниям советской пропаганды, как-то: «учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Немногим позже банальные фразы вождя («жить стало лучше, жить стало веселее»), заголовки речей/статей («головокружение от успехов»), агитационно-производственные лозунги («электрификация всей страны», «пять в четыре») полностью перейдут в разряд «механизированных»: станут репрессивными силовыми конструкциями, аккумулирующими энергию террора [161]. Они могли бы претендовать и на статус жизнестроительного искусства, ибо – остранены и заряжены властной аурой = идеологией. Конструктивистские же изделия предвосхищают «целесообразность» и «органическое выплавление» режима, поскольку утверждают отказ от издержек «буржуазного субъективизма» = «эгоистического индивидуализма, эгоцентризма, интеллигентского самолюбования», – что суммируется установкой: «изжить до конца искусство» (A. M. Ган).

«Большинство современных нам людей имеет мировоззрение времени примитивного парового локомотива», – жаловался именитый европейский авангардист [162]. Используя и технику, и глаз индустриального века, лефовец СМ. Третьяков (1892–1939) вспомнил про футуристическое «слияние с аэропланом»: «Смотреть на жизнь в перевернутый бинокль полета – хорошая точка для наблюдения человека не как царя природы, а как одной из животных пород, населяющих землю и изменяющих ее облик. ‹…› Нет действующих лиц. Есть действующие процессы» [163]. «Слежение за процессом» нужно понимать как развитие тезиса Гана о том, что задачей искусства является «материально оформить текучесть и ее конкретное содержание». Осознавая себя как инстанцию народа, художник, тем не менее, сохраняет «точку зрения аэроплана»: он отнюдь не должен уподобляться людям, ведь сквозь него механически излучается «всесильное, потому что верное» учение – как бы энергия самой машины истории. Индустриально-военные метафоры использовались для описания чаемого советского героя: «… Теперь, на наших глазах, растет и лезет изо всех щелей Русь новая, советская, Русь кожаных людей, звездоносцев, красных шлемов, крепко, на славу, сбитых, ‹…› у кого на степной полевой загар легли упрямые тени и стали упрямо-крутыми подбородки, как у кавалеристов перед атакой… – а в лесных, голубых васильковых глазах сверкает холод и твердость стали…» [164]. В фантазматическом «коммунистическом работаре», таким образом, сращены кожа и сталь, василек и машина, натура и культура; это создает идеологическую ауру сверхчеловеческого «аппарата победы».

«Нумер» Е. И. Замятина из цитированного отрывка романа «Мы» (1920) увидел причину красоты машин в их идеальной несвободе, «абсолютной эстетической подчиненности». «Математические законы статики и механики, благодаря нашему восприятивному опыту, одушевляются до жизненных сил органического мира», – указал теоретик конструктивизма [165]; подчинение таким законам – несвобода – является состоянием, которое, в силу контраста, потребно для восприятия свободы. Свободу нельзя проецировать как исходное «социальное воспоминание» человека – наслаждение отсутствием каких-либо ограничений предполагает и понимание, и наличие предела/запрета ↔ порядка/нормы. Значит, свободе должен сопутствовать некий образ несвободы: ведь именно последняя создаст необходимый понятийный аппарат, способный артикулировать как ущерб/недостачу качества, так и самую его возможность. С другой стороны, несвобода неизбежно завершает всякую свободу – это осознание чисто органической прерывности, конечности, исчерпания «жизненных сил». «Вывод XXVI века»: несвобода пронизывает свободу насквозь, составляя и исток, обязательное условие, и ее предельный горизонт – финал-апофеоз; иными словами: свобода является частным случаем несвободы. И если в социальном аспекте отсюда могло следовать, что индивидуальность = один из вариантов машинной анонимности (причем неполноценный вариант), то в биологическом смысле приходилось заключить, что органическая жизнь – разновидность исходного неорганического состояния. Данный диагноз был сформулирован психоанализом: «… целью всякой жизни является смерть, и, обратно, – неживое было раньше живого. Некогда какими-то совершенно неизвестными силами пробуждены были в неодушевленной материи свойства живого. ‹…› Возникшее тогда в неживой перед тем материи напряжение стремилось уравновеситься: это было первое влечение возвратиться к неживущему» [166]. «Эстетическая подчиненность», скорее, обездушивала органический мир до законов статики и механики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: