Евгений Бабосов - Человекомерность социальных систем

- Название:Человекомерность социальных систем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белорусская наука

- Год:2015

- Город:Минск

- ISBN:978-985-08-1925-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Бабосов - Человекомерность социальных систем краткое содержание

Книга предназначена для научных работников и преподавателей вузов, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется этой темой.

Человекомерность социальных систем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

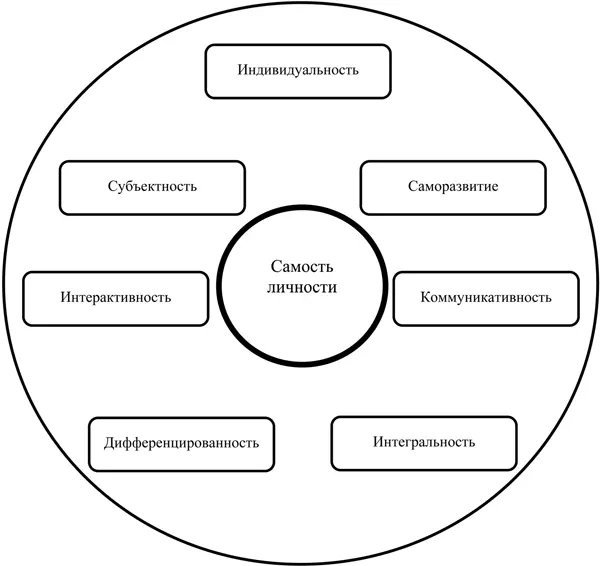

Рис. 1.1. Структурная архитектоника самости личности

Пожалуй, в мировой философской и социологической литературе не найдешь крупного мыслителя, который придал бы столь возвышенное и возвышающее значение личности человека, как это совершил в своих трудах и выступлениях выдающийся русский философ Н. А. Бердяев. В своей персоналистской философской доктрине, в произведениях «Философия свободы» и «Смысл творчества» он утверждал, что человек создан, чтобы творить и создавать заново себя и весь мир по законам свободы. Творчество, неизбежно приводящее к свободе, по его непреклонному убеждению, «это – путь повышения в ранге самого человека, путь абсолютизации человека, признание его верховным центром вселенной, образом и подобием Абсолютного Бытия, малым космосом, включающим в себя все» [7] Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. С. 288.

.

В многообразной, преобразующей мир и самого себя человеческой деятельности, считает Н. А. Бердяев, решающая творческая роль принадлежит сознанию. «Само сознание человека как центра мира, в себе таящего разгадку мира и возвышающегося над всеми вещами мира – есть предпосылка всякой философии, без которой нельзя дерзать философствовать» [8] Там же. С. 294.

.

Выдающийся философ, пройдя потрясения российских революций и вынужденной эмиграции на знаменитом «философском пароходе», воочию многократно поражался двойственности человека, в котором сосуществуют в диалектическом единстве «облик царственный и облик рабский, существо свободное и закованное, сильное и слабое, соединяющее в одном бытии величие с ничтожеством, вечное с тленным» [9] Там же. С. 296.

.

Н. А. Бердяев был убежден и стремился убедить других в том, что эту двойственность необходимо преодолевать. Он считал, что совместными усилиями философии, науки, просвещения, культуры, человек ценой многих мучений и разочарований, поражений и побед, должен, в конечном итоге, понять, что его внеприродная сущность, преодолевающая природную необходимость, таится в удивительно космическом творческом могуществе, дающемуся ему «не только от необходимости, но и от свободы, не только от природы, но и от Бога», только тогда он осмыслит, что присущее ему творчество есть переход небытия в бытие, через акт свободы; он осознает в полной мере, что центр космоса – это человек, всечеловек, носитель абсолютной человечности… что человек превышает все явления природного мира и являет собой верховный центр бытия» [10] Там же. С. 297–299.

.

Солидаризирующийся с Н. А. Бердяевым в основных философско-мировоззренческих позициях, но перемещая акцент на социальную сферу, выдающийся российско-американский социолог П. А. Сорокин всесторонне обосновал положение о том, что личность формируется, развивается и действует в системе совершенно определенных социальных координат. Но поскольку каждый индивид принадлежит не к одной, а к целому ряду различных социальных общностей (семейных, профессиональных, имущественных, политических, социокультурных и т. п.) одновременно, постольку своеобразная для каждой личности конфигурация таких общностей предопределяет многообразие конкретных проявлений личностного «Я» в различных социальных обстоятельствах и в различных социальных ролях, выполняемых ею. Поэтому, писал он, «наше Я» мозаично и плюралистично. Оно похоже на фацеточный глаз, составленный из множества различных «Я», объединенных в пределах одного организма как физического носителя этих «Я» [11] Сорокин П. А. Положение личности в системе социальных координат // Система социологии. М.: Астрель, 2008. Т. II, Ч. II, Гл. 6. С. 823.

.

При всей кажущейся парадоксальности данного утверждения, считал П. А. Сорокин, оно является истинным, поскольку все люди в различных жизненных ситуациях изменяются. Он показывал это на примере жизнедеятельности Р. М. Робеспьера, главы якобинцев во время Великой французской революции. Он проявляется в домашней обстановке, в своей скромной квартире, как чувствительный, сердобольный человек, плачущий над сентиментальными романами Б. Сен-Пьера, но на заседаниях «Комитета общественного спасения» он выступает как совершенно другой человек, безжалостно требующий гильотины для жирондистов Дантона, Эбера и Делу. Аналогичные проявления плюралистичности личностного «Я» может заметить любой человек, если он внимательно присмотрится к своим знакомым, их повседневному поведению в собственной семье, где каждый из них проявляется в качестве любящего и доброго сына или брата, но выступает в совершенно ином облике в служебной обстановке, где он действует в качестве профессионала – требовательного и жесткого губернатора, директора, профессора, доктора и т. д. Поэтому то, что мы считаем нашим единым «Я», при ближайшем анализе оказывается «мозаичным Я», составленным из различных кусочков ряда различных «Я», сменяющих друг друга и часто антоганизирующих между собой [12] Там же.

.

Такая двойственность, а еще чаще множественность «Я» одного и того же человека, мозаичность его личности обязаны тому, согласно П. А. Сорокину, что современный человек является абонентом не одного общества, а многих групп, друг с другом не совпадающих и друг друга не покрывающих. Каждая группа дает императив поведения своим членам. Каждая из них сознательно или бессознательно определенным образом деформирует психику индивида, видоизменяет его интересы, желания, стремления, убеждения, верования и чувства. Поэтому «душа» каждого индивида, – убежден он, – маленький микрокосм, точно воспроизводящий тот социальный макрокосм – социальную группировку, среди которой он живет и с отдельными группами которого он связан… Множество актов, совершаемых нами ежедневно, представляют выполнение функций, требуемых от нас нашей семьей…, нашим государством…, нашей профессией…, нашей партией…, нашей церковью». И отсюда делается следующий вывод: «как только меняется место индивида в системе социальных координат, неизбежно изменяется и его поведение» [13] Там же. С. 826–827, 832.

.

Развивая вслед за П. А. Сорокиным многоаспектную социологическую теорию личности, его последователь, выдающийся американский социолог Толкотт Парсонс вносит в эту теорию несколько важных нововведений. По его убеждению выстраивать хорошо обоснованную и доказательную концепцию личности необходимо начинать с того, чтобы за точку отсчета принимать «физически конкретное лицо», взятое в его автономии по отношению и к социальной системе, и к религиозному учению, и к системе культуры. Сама же автономия личности трактуется в качестве многомерной сущности, имеющей целый ряд конкретных проявлений. Такими проявлениями выступают и выбор личностью определенной цели своего действия, и девиантное поведение, и открытость для творчества, где автономия личности выражается особенно ярко.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: