Рудольф Пихоя - Записки археографа

- Название:Записки археографа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91244-171-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Пихоя - Записки археографа краткое содержание

Книга предназначена для всех интересующихся историей России и археографией.

Записки археографа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вопрошание Кириково не даёт представления о составе епитимийника Климента Смолятича, не цитирует положений, которые могли бы быть путеводными для поисков сочинения Климента Смолятича. Сколько-нибудь оригинальные положения Климента Смолятича не могли «пробиться» в каноническое сочинение его противника, новгородского владыки. Это значительно усложняет поиски епитимийника Климента Смолятича.

Среди епитимийников, опубликованных С. И. Смирновым, находится Изложение правилом апостольским и отеческим. Заповеди святого монакануна [203]. Публикатор этого епитимийника указал на связь между статьёй «о совокуплении», содержащейся в этом документе, и 24-й статьёй Вопрошания Саввы в особой, древнейшей редакции Вопрошания Кирикова. Это дало основание датировать статью «о совокуплении» серединой XII в. [204]Хронологически этот епитимийник сближается со временем деятельности митрополита Климента Смолятича. К этому можно добавить ряд признаков в содержании документа, свидетельствующих об отношении его к спорам, развернувшимся в середине XII в. Уникальность Изложения правилом апостольским и отеческим… обуславливается прежде всего тем, что оно открывается статьёй о процедуре поставления епископа, попа и дьякона. Эта статья опирается на то же самое правило Св. апостолов, которое использовалось сторонниками Климента Смолятича для оправдания его «самопоставления» – «Два или 3 епискупи поставляют единого епископа. Един поставляет попа или диакона и прочаа пречетники» [205]. С обстановкой XII в. связана 48-я статья – «о утопленном попе». Статья епитимийника требует, чтобы в случае подобной смерти священника «в ризах погрести и правити по нем» [206].

Этот же случай рассматривался в другом документе – в Новгородской 1-й летописи. В тексте, автором которого является сотрудник Нифонта Кирик, сообщается о факте, по-видимому, удивившем Кирика, опытного канониста, поэтому и оказавшемся, несмотря на незначительность, в составе летописи, «в лето 6653… в то же лето утописта два попа, и не да епископ над ними пети» [207]. Этот же случай, только в более общем плане, рассматривается в 52-м правиле Вопрошания Кирикова. Эта статья представляет собой запись беседы, состоявшейся между Нифонтом и Кириком. Кирик, слышавший о запрещении епископа петь в ризах над непокаявшимся человеком (частный случай – утонувший священник), пришёл за разъяснениями. Нифонт объяснил причину этого: «тебе поведаю, Кюриче; того ради възбраниваю инем, ать и другый бояся того же, аже без риз поють, покаються» [208].

Распоряжения Нифонта находятся в таком разительном противоречии с епитимийником, современным Вопрошанию Кирикову , что напрашивается мысль о двух противоположных школах толкования канонического права. Как свидетельствуют споры вокруг прав Климента Смолятича на митрополичий престол, для середины XII в. можно говорить о существовании новгородского и киевского направлений толкования канонического права, связанных с именами Нифонта и Климента Смолятича.

Время возникновения Изложения правилом апостольским и отеческим… (середина XII в.), наличие в нём ссылок на 1-е правило Св. апостолов – теоретическое обоснование прав Климента Смолятича, резкие противоречия между Вопрошанием Кириковым и Изложением по вопросу о похоронах утонувшего священника позволяют сближать этот епитимийник с окружением Климента Смолятича.

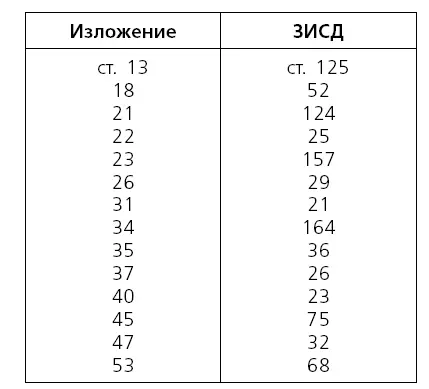

Изложение имеет своими основными источниками апостольские правила, изложенные по Кормчей Книге – Номоканону, что объясняет заголовок епитимийника – «Изложение правилом апостольским и отеческим. Заповеди святого монокануна» [209]. Другим важным источником Изложения стал епитимийник митрополита Георгия – «Заповедь ко исповедающимся сыном и дщерем». Близость между этими документами проявляется в следующих статьях:

Епитимийник адресован преимущественно к духовенству, в том числе и к высшему – к епископам (ст. 1-20, 22, 41, 38). Вторая половина документа предназначена, главным образом, священникам и дьяконам. Большое количество заимствований из ЗИСД обусловило содержание этого документа. Центральное место среди статей Изложения занимают те, которые рассматривают подробности совершения литургии.

Укажем на некоторые оригинальные статьи этого епитимийника. 28-я статья Изложения («А попа не достоит ни к роте вести, и на послушство») дополняет положения церковных уставов, изымавших клир из юрисдикции светской, княжеской власти. Священник не мог привлекаться к судебному процессу даже в качестве свидетеля.

30-я статья Изложения рассматривает сложный случай духовнической практики – может ли «духовный сын» священник стать вследствие каких-либо обстоятельств исповедником своего «духовного отца»? Епитимийник отвечает на этот вопрос отрицательно: «зане отець ему был». В уже упоминавшейся выше 48-й статье Изложения , об утопленном попе, содержатся указания на процедуру похорон священников, умерших без покаяния. Эта статья получит в дальнейшем развитие в составе епитимийника «Аще двоеженец», приобретя ярко выраженный социальный характер, отсутствующий в Изложении.

Значение Изложения как документа покаянного права русской церкви состоит, по нашему мнению, в оформлении киевской школы толкования канонического права.

1973 г.

Формирование новгородской школы толкования канонического права

Канонические ответы новгородского епископа Нифонта и их источники

Политическая автономия княжеств, превратившихся в самостоятельные государства, способствовала усилению власти епископа. Церковное право перерабатывается с учётом специфических условий развития отдельных княжеств и земель. Центральное место среди документов церковного права, созданных в это время, занимают знаменитые канонические ответы новгородского епископа Нифонта (далее – Канонические ответы ), получившие в Новгородской Кормчей 1280 г. название «Се есть въпрашание Кюриково, еже въпраша епископа ноугородъского Нифонта и инѣх» [210]. Среди лиц, принявших участие в создании этого документа, – люди, сыгравшие важную роль в политической и культурной истории Древней Руси, и в особенности – в жизни Новгорода.

О епископе Нифонте – авторе ответов на вопросы священников – до момента появления на епископской кафедре в Новгороде известно немного [211].

Обстоятельства появления Нифонта в Новгороде также не совсем ясны. В перечне новгородских архиепископов о его предшественнике лаконично, но многозначительно сообщено: «Иван Попьян, седев 20 лет, отвержеся архиепископья; сего не поминают» [212]. На его место был назначен Нифонт.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: