Рудольф Пихоя - Записки археографа

- Название:Записки археографа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91244-171-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Пихоя - Записки археографа краткое содержание

Книга предназначена для всех интересующихся историей России и археографией.

Записки археографа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Новгородская традиция покаянной дисциплины отразилась в Правиле Аще двоеженец. Это Правило , встречающееся в канонических сборниках XIV-XVII вв., было опубликовано С. И. Смирновым по сборнику XV-XVI вв. [358]

Исследователь считал временем возникновения Правила XIV век [359]. Но датировка документа и история его возникновения могут быть существенным образом дополнены в результате привлечения других, не использованных С. И. Смирновым, списков Правила. Укажем на эти списки. Один из текстов помещается в каноническом сборнике XVI в. [360]В этом тексте опущено ряд статей, имеющихся в тексте, опубликованном С. И. Смирновым. Отсутствуют или значительно сокращены статьи – по нумерации

С. И. Смирнова – 8, 11, 17, 19, 23-26, 32-39, 40, 45. Большой интерес представляет список Правила в каноническом сборнике XVII в. [361]Этот список является особой редакцией Правила , отличающейся от опубликованной. Характеристику этой редакции мы дадим ниже. Наконец, в Номоканоне особого состава XVI в. содержится отрывок из Правила , дающий важные варианты к тексту, опубликованному С. И. Смирновым. Справедливо считая Вопрошание Кириково главным источником Правила , С. И. Смирнов доказывал, что 22 из 55 статей Правила имеют своим источником Вопрошание Кириково в редакции Новгородской Софийской Кормчей 1280 г. Однако ряд статей Правила противоречат Вопрошанию. С. И. Смирнов объяснял это отличием церковной практики, зафиксированной в Правиле , от церковной теории, отразившейся в Вопрошании.

Выводы С. И. Смирнова нуждаются в уточнении. Прежде всего, противоречия между Правилом и Вопрошанием встречаются чаще, чем было отмечено в исследовании С. И. Смирнова. Так, 16-я статья Правила [362]близка к 57-й ст. Вопрошания Кирикова.

Сохранение в Правиле статей (14, 16), которые могли быть использованы как источники Канонических ответов епископа Нифонта, позволяет по-иному представить себе историю Правила. Противоречивость объединения канонических статей Нифонта и положений, отвергнутых в своё время епископом, свидетельствует о том, что Правило не носило официального характера.

Использование ряда статей, бывших в распоряжении у Кирика, а также самого Вопрошания , позволяет считать составителя Правила новгородцем.

Большое значение для истории древнерусского церковного права имеет вопрос о том, в каком объёме в Правиле представлены Канонические ответы Нифонта. Больше всего использовалось собственно Вопрошание Кириково. В значительно меньшей степени привлекалось Вопрошание Саввы – его влияние чувствуется в двух статьях: 23 (Савв. 3) и 15 (Савв. 4). Совершенно не использованными остались вопросы будущего новгородского архиепископа, а в момент возникновения Канонических ответов Нифонта – по всей вероятности, приходского священника Ильи. Однако 32-я статья Правила [363]имеет своим источником ст. 3 Поучения архиепископа Ильи, произнесённого им 13 марта 1166 г. [364]

Отсутствие ссылок на вопросы Ильи позволяет предположить, что в распоряжении составителя Правила был текст без третьего раздела Канонических ответов (без Вопрошания Ильи ), – возможно, более ранний текст, чем сводный текст Вопрошания Кирика, Саввы и Ильи, помещённый в составе Новгородской Софийской кормчей 1280 г.

Полагаю, что создание Правила происходило после 1166 г., а использование более ранней редакции Вопрошания может свидетельствовать о неофициальном характере Правила , отражая определённый, сравнительно ранний этап в развитии Вопрошания.

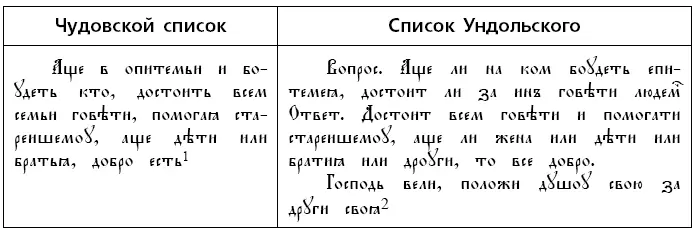

То обстоятельство, что в Правиле использовалась особая редакция Вопрошания , отличающаяся от Новгородской Софийской Кормчей, а также той редакции, которая была открыта С. И. Смирновым [365], позволяет предположить, что ряд статей в составе Правила восходят к особой, не отмеченной в литературе редакции Вопрошания. Поэтому создаётся возможность поиска статей, не вошедших в состав обычной редакции. Значительная группа статей Правила изложена в вопросно-ответной форме, причём в протографе Правила вопросно-ответная форма была представлена шире, чем в тексте Чудовского сборника XV-XVI вв., по которому Правило было издано С. И. Смирновым. Так, в тексте Правила , обнаруженного нами в каноническом сборнике XVI в. (РГБ. Ф. 310. № 44) она встречается значительно чаще, чем в тексте Чудовского сборника, опубликованного С. М. Смирновым.

есть [366]

своя [367]

С деятельностью новгородского епископа связаны ст. 27 [368] Правила , построенная в вопросно-ответной форме; 29-я статья [369], в которой рассматривается чрезвычайно распространённое положение церковного права – как византийского [370], так и югославянского и древнерусского. Однако в Канонических ответах Нифонта, содержащихся в составе Новгородской Софийской Кормчей, мы не находим подобного правила. Статья 29 Правила , несмотря на близость к епитимийникам [371], содержит несомненные признаки переработки, которая выразилась в уточнении группы лиц, на кого распространяется действие епитимии; в установлении более чёткой квалификации греха, в уменьшении срока покаяния – с 10 до 3 лет.

Тенденция к снижению величины епитимий вообще характерна для канонической деятельности Нифонта. Она объясняется специфическими условиями деятельности древнерусской церкви, не прибегавшей к большим епитимиям из-за опасности оттолкнуть от христианства людей, сравнительно недавно приобщённых к православию.

Близка по содержанию к 29-й статье следующая, 30-я [372]. Это оригинальная статья, не встречающая аналогий в других епитимийниках. Интересны размеры епитимий, установленных в статье – 6 недель и 2 года. Это значительно меньше, чем полагалось по канонам византийской церкви. Василий Великий устанавливал епитимию в 7 лет, Номоканон Иоанна Постника смягчал епитимии – в 3 года [373]. Шестинедельный срок епитимии употреблялся в документах церковного права очень редко [374]. Исключение составляют Канонические ответы еп. Нифонта на вопросы Ильи – этот срок указан в 14-й, 16-й, 18-й статьях.

В тесной связи с древнерусским юридически бытом находится 35-я статья Правила , отразившая реакцию церкви на судебный поединок – «божий суд» [375]. Теоретически отвергая «божий суд», древнерусская церковь на практике вынуждена была считаться с сохранением этого обычая и попыталась, как свидетельствует цитируемая статья, вмешаться в судебные поединки, подчинить их церкви, давая причастие «покаяющемуся».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: