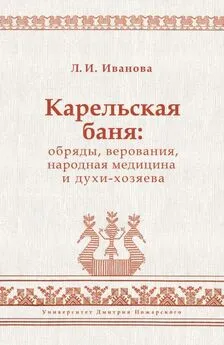

Людмила Иванова - Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1

- Название:Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91244-070-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Иванова - Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1 краткое содержание

Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Несмотря на то, что карелы порой интуитивно (в рассказах о происхождении – и прямо) противопоставляют духов-хозяев христианскому Богу, элементы поклонения и первым, и второму встречаются и в быту, и в обрядах, и в фольклоре. К сожалению, Библия оказалась малодоступной для карела (по разным причинам) вплоть до конца XX века. Поэтому карельские легенды рассказывают о Господе, живущем на небе, всезнающем и помогающем людям; об Иисусе Христе (Spoassu, т. е. Спаситель), который когда-то, проповедуя, ходил по земле, как простой человек. Но народу оказалась совершенно непонятной основная мысль Писания о том, что нельзя одновременно «служить двум господам» [17] Новый Завет. Евангелие от Матфея. 6:24.

: поклоняться и Богу, и сторонникам сатаны (именно так трактует персонажей мифологической прозы христианство). Карелы в какой-то степени до сих пор почитают хозяев леса, воды, дома за божеств, не зная каков будет, согласно Библии, их конец: «И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их (поклонников сатаны. – И. Л.); А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» [18] Новый Завет. Откровение. 20: 9-10. С. 290.

. Не случайно М. Агрикола четыре с половиной столетия назад в предисловии к Псалтыри, описав языческих богов, которым поклонялись финны и карелы в древности, сделал лаконичный до метафоричности вывод: «Eiko se Cans’a vimmattu ole ioca neite wsko ia rucole. Sihen Piru ia Syndi weti heite, Ette he cumarsit ja wskoit neite. Разве не безумен (проклят) тот народ, который верил и молился им. Тогда Черт и Сюндю унесли его, потому что он поклонялся и верил в них» [19] Hautala J. Suomalainen kansanrunouden tutkimus. Helsinki. 1954. S. 30.

.

Исследователи высказывали различные точки зрения о генезисе мифологических персонажей. Д. О. Шеппинг называл их посредниками «между человеком и божеством… подобные сверхъестественные посредники могли легко представляться воображению мертвецами, имеющими чисто человеческое происхождение» [20] Шеппинг Д. О. Русская народность в ее поверьях, обрядах и сказках. М., 1862. С. 27.

. Финский ученый К. Крон полагал, что персонажи мифологической прозы имеют свои истоки в культе мертвых: вера в духов земли произошла из обожествления предка, некогда похороненного на дворовой территории; духи воды и леса – это те, кто утонул или умер в лесу, а духом дома или огня стал тот, кто первым развел огонь в очаге [21] Krohn К. Suomalaisten pakanalliset jumalat // Oma mua. 1920. № 1. S. 896.

. По-мнению В. Мансикка, «локализованный дух, развившийся из души покойника, может до такой степени сливаться со своим местопребыванием, что вместо него самого могут обращаться к месту его пребывания как к олицетворенному существу» [22] Мансикка В. Из финской этнографической литературы. Петроград, 1917. С. 205.

.

Одной из основополагающих характеристик быличек является их установка на достоверность. Они «теснейшим образом связаны с так называемой низшей мифологией – народными верованиями… возникли на их основе, поддерживали и утверждали их в сознании народа» [23] Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975. С. 5.

. Карелы о своих встречах с водяными, лешими, домовыми никогда не рассказывали только для развлечения публики. Цель их воспоминаний (неслучайно термин «быличка» соотносится с понятием «memorat») – предостеречь младшее поколение от ссор с этими, по мнению рассказчика, таинственными и весьма могущественными существами, научить детей и всех окружающих ладить с загадочным иным миром, не переступать строгих пространственно-временных, вербальных и этических границ. Особенно осторожным следовало быть в такие промежутки времени (в первую очередь праздничные и послезакатные), когда хозяева различных стихий могли более свободно проникнуть в человеческий мир и в жилище. Например, во время Святок вечерами специально рассказывали сказки, так как «из-за каждой сказки железный обруч образовывался вокруг того дома, чтобы плохой дух не мог прийти в дом» [24] Лавонен Н. А. О древних магических оберегах // Фольклор и этнография. Связи фольклора с древними представлениями и обрядами. Л., 1977. С. 10.

. Причина некой табуированности мифологических рассказов может быть двойственной. Во-первых, изначально духи-хозяева воспринимались как некие всемогущие и почитаемые божества, а «мифы о сверхъестественных существах были тайными, их запрещалось рассказывать, так как считали, что опасно всуе называть могущественных духов и божеств» [25] Алексеев Н. А. Мифологическая и обрядовая поэзия народов Сибири как предмет фольклористики // 1 Всероссийский конгресс фольклористов. Т. 2. М., 2006. С. 196.

. Эта точка зрения отражена и в Библии: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно: ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» [26] Ветхий Завет. Исход. 20:7.

. Во-вторых, во второй половине XX века карелы уже нередко воспринимали некоторых персонажей быличек как некую силу, порой противопоставленную Богу. Особенно это относится к духам-хозяевам леса, часто практически идентичным образу черта (каш), на произнесении имени которого лежало строгое табу, его карел всегда заменял синонимами: pahalaine (плохой), toisenpuoline (другая половина, потусторонний), песе (тот). При этом следует помнить, что хотя под влиянием христианства происходило снижение языческих божеств порой вплоть до нечистой силы, следы их былого величия быличка сохранила, а в лиминальные временные промежутки иногда даже выступала неким оберегом. Интересное замечание о бытовании и функциях этого жанра приводит Н. Ф. Лесков: покойника держат дома две или три ночи, ни на минуту не оставляя одного или в тишине, «караулят умершего», чтобы никто не причинил ему вреда, и при этом рассказывают «о мертвецах, привидениях, о леших, водяниках, домовых» [27] Лесков Н. Ф. Погребальные обряды кореляков // Живая старина. Вып. 3–4. СПб., 1894. С. 511.

.

Вера в существование духов-хозяев и их миров является одной из причин достаточно активного бытования мифологических рассказов и в наши дни. Как писал Л. Симонсуури: «…предпосылкой их живучести является то, что их считают правдой, в них верят» [28] Симонсуури Л. Указатель типов и мотивов финских мифологических рассказов. Петрозаводск, 1991. С. 25.

. Даже во время экспедиций последних лет мы видим, что повествователь может лишь засомневаться в реальности происходивших событий, так как нередко рассказывает о том, что случилось со знакомым или с родственником и подчас давно: «En tiije, tozigo se on?» («Не знаю, правда ли это?»). Но он никогда не скажет, что это ложь, а в существование всех этих духов-хозяев он совершенно не верит. Особенно это относится к традиционной быличке с четкой композицией (в поздних вариантах она, чаще всего, размыта): сначала описываются повседневные условия жизни обычного человека, с точным указанием даты-времени и места происходящих событий и имени действующего лица, у которого и произошла встреча с существами иного мира. Это наглядно демонстрируют рассказы, записанные Ефимом Поповым в Сямозерье в 30-е годы XX века и хранящиеся в Фольклорном архиве Общества Финской литературы. Традиционная быличка содержит прямой или косвенный вывод о том, чего нельзя и что следует делать, чтобы не произошло нежелательной встречи, или что необходимо предпринять для спасения от гнева того или иного духа. Соблюдение всех этих правил и было гарантией здоровья и благополучия. Сегодняшние информанты часто называют источником современных бедствий именно нарушение старых норм и традиций. Интересно, что та же причина отмечалась и сто лет назад: информатор, рассказывая о табу при общении с таинственными существами иного мира говорил: «…за то и хлеба Бог давал людям, когда все точно исполнялось, а теперь как все пошло шиворот-навыворот, то доброго нечего и ждать» [29] Лесков Н. Ф. Вияндюойд//Живая старина. Вып. 3–4. СПб., 1894. С. 515.

.

Интервал:

Закладка: