Елена Грузнова - На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.).

- Название:На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.).

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент СПбГУ

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-288-05324-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Грузнова - На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.). краткое содержание

Особое внимание уделено исследованию объектов поклонения простонародья и выявлению жизненных ситуаций и социальных групп, которые способствовали сохранению и развитию обычаев, отвергавшихся официальной культурой.

Издание рассчитано на историков, этнографов, культурологов, религиоведов, может быть использовано в учебном процессе в качестве пособия для изучения истории русской народной культуры.

На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.). - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Православный же люд вместо похода в церковь прибегал к посредничеству народных целителей – «чародеев, и кудесников, и всяких мечетников, и зелеиников с кореньем», [234] Домострой. С. 15, 102.

творивших «бесовские врачевания» с помощью всевозможных магических средств, так как, по мнению А. Алмазова, понятие волшебства и чар в этот период совпадает с понятием врачевания. [235] Алмазов А. Тайная исповедь… Т. 1. С. 409.

Это и было причиной того, что служители церкви воспринимали лечебные процедуры как козни дьявола, которые не могли устранить причины недомогания. Более того, по наблюдениям Ф. А. Рязановского, «в житиях обычно при обращении больного к чародеям болезнь только усиливается», [236] Рязановский Ф.А. Демонология в древнерусской литературе. М., 1915.

поскольку, согласно идеям церковно-учительной и житийной литературы, именно «по действу диаволю» бесы напускают на человека всяческие недуги. [237] Там же. С. 62–65.

А разве можно надеяться, что врач «беса бесом изгонит»? [238] Смирнов С. «Бабы богомерзские» // Сборник статей, посвященный В. О. Ключевскому его учениками, друзьями и почитателями ко дню тридцатилетия его профессорской деятельности в Московском университете. М., 1909. С. 230, примеч. 2.

Тем не менее народ, судя по всему, вполне доверял тем способам врачевания, которые предлагали ему носители дедовской традиции. Наши источники сообщают о целом ряде средств, использовавшихся в знахарской практике. Это и упоминавшиеся уже выше наузы, или узлы, которые навешивались на шею больного и часто заключали в себе записанный заговор или молитву из отвергавшихся церковью апокрифов. И стрелы и топоры громные из перечня Домостроя, которые представляли собой обработанные камни особой формы и, согласно мерилу праведному XV в., употреблялись для изгнания бесов, [239] Рязановский Ф. А. Демонология в древнерусской литературе. С. 104.

а у белорусов более позднего периода – для поддержания мужской потенции. [240] Кызласов И. Л. Камень Дыроватый. (Символика пещерных святилищ и культовой стрельбы из лука.) // ЭО. 1999. № 4. С. 40.

И названные в том же списке загадочные усовники, и «дна камение, кости волшебные», под которыми, видимо, следует разуметь применявшиеся в народной медицине кости мертвецов, не говоря уже об освящаемых приходскими священниками в Великий четверг мыле и соли, имевшихся, судя по этнографическим данным, чуть ли не в каждом доме.

Наибольшие же нарекания духовенства вызывали всевозможные зелья, в том числе наговорные. Дело в том, что в древних культурах, по мнению А. К. Байбурина, «усвоение услышанного мыслится как вполне физиологический процесс поглощения, проглатывания… Проглатывание „наговорного зелья“ – один из наиболее распространенных приемов в традиционной медицине у многих народов, когда вместе с питьем проглатывается и заговор, причем слова являются главным компонентом „лекарства“. С идеей усвоения-проглатывания слова связана, вероятно, традиция поглощения жертвы (жертвенного напитка), над которой произносятся сакральные формулы…». [241] Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре… С. 208.

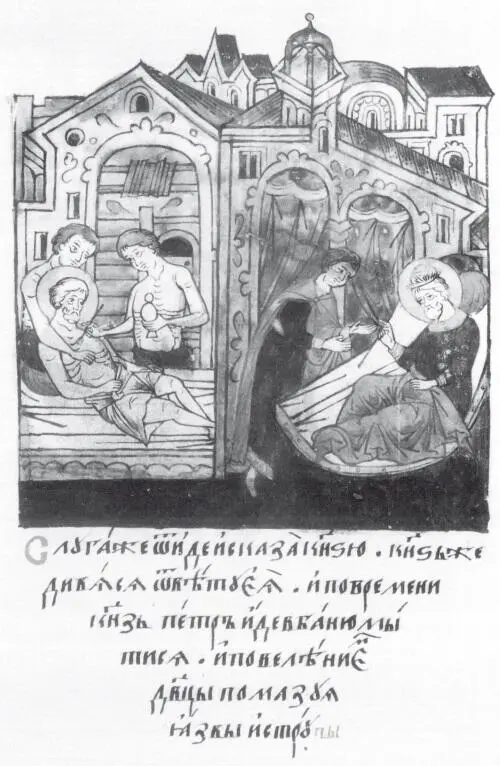

Впрочем, лечебное средство могло быть и наружного применения, как в написанной в XVI в. истории об исцелении муромского князя Петра девой Февронией, которая снабдила его «кисляждью» для помазания ран. Но, передавая свое зелье, знахарка на него дунула, поскольку и наружное лекарство должно было нести в себе магическое начало, иначе оно не смогло бы избавить князя от струпьев. Ведь причина болезни крылась в колдовской силе крови, брызнувшей на Петра из тела поверженного им летающего змея. [242] Повесть о Петре и Февронии. Л., 1979. С. 47, 75, 95–99, 213.

Однако в глазах церкви ни само лекарство, ни произнесенный над ним волшебный текст, даже включавший христианские формулы, не могли служить альтернативой Божьей воле. Это со всей очевидностью выявлял в первой половине XV в. эфесский митрополит Иоасаф, писавший, что «хотя в волшебстве и призывают имена святых, но для обмана изобрел это дьявол, отдаляя мало-помалу пользующихся (сим) от Бога». [243] Цит. по: Барабанов Н. Д. Византийская церковь и феномен филактериев. Итоги противостояния // Славяне и их соседи. Вып. 11. Славянский мир между Римом и Константинополем. М., 2004. С. 175.

Не случайно в поздних списках «Сказания о Петре и Февронии» (конец XVII–XVIII вв.) магический элемент лечения и само зелье исчезли, уступив место молитве. [244] Повесть о Петре и Февронии. С. 215, 231, 245, 256, 269, 281, 291, 300, 309, 319.

Потому и Кормчая книга 1493 г. из Соловецкой библиотеки требовала: «Напаяющая дети своя от тех реченых [зелий], аще не просвещена суть, несть греха, аще ли просвещена суть, лето едино, поклон 40». Подобное отношение было вызвано тем, что зельем можно было испортить и даже отравить человека, на что указывают соответствующие вопросы требников: «Или испортила ли еси кого зелием», «Или человека зелием не отравила ли еси», «Или мужа… уморила отравою». [245] Алмазов А. Тайная исповедь… Т. 3. С. 164–165, 168.

Убиение зельем в русской практике чаще всего наблюдалось в случаях нежелательной беременности. Но по христианским правилам плод являлся таким же живым существом, как любое другое. Поэтому избавление от него воспринималось как убийство, каравшееся епитимьей от 3 до 5 лет. [246] Памятники отреченной русской литературы. Т. 2. С. 305.

И тогда исповедник вопрошал потенциальную грешницу: «Детя в собе или в подрузе злобою зельем ци растворила еси», «Аще зелье пив извергла», «Или дитя росказила в себе», «Запечатала ли еси дети в себе». [247] Алмазов А. Тайная исповедь… Т. 3. С. 159–167.

Лечение князя Петра рязанской знахаркой девой Февронией.

Миниатюра рукописи XVII в.

Зелья использовались и в противоположных целях – для восстановления и нормализации детородных способностей женщин. Ведь наличие ребенка изменяло статус женщины в семье и обществе, так как свидетельствовало о ее способности выполнить свое главное предназначение – обеспечить продолжение рода. Не рожавшая женщина даже не считалась еще вполне замужней (что подтверждается материалами этнографии [248] Новикова В. В. Изделия из текстиля в северно-русском свадебном обряде // Обряды и верования народов Карелии: сб. статей. Петрозаводск, 1992. С. 149.

), из-за чего ей разрешалось носить такой же головной убор, как у девиц. [249] Маржерет Ж. Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета. М., 1982. С.163.

Все вышесказанное стало причиной того, что женщины, долгое время остававшиеся бесплодными, пытались найти магические средства, которые помогли бы им получить желанного младенца. Наилучшим считалось зелье, изготовленное из того, что непосредственно было связано с процессом зачатия и рождения ребенка. Покаянные сборники подробно выясняли у потенциальной нарушительницы: «Едала ли еси детину пупорезину детей хотячи», «или ложа детинаго, или семянныя скверны». [250] Алмазов А. Тайная исповедь… Т. 3. С. 165–168; Корогодина М. В. Исповедь в России в XIV–XV веках… С. 458, 467, 469.

И. Левин обнаружила аналогичную веру в продуцирующую силу съеденной плаценты в древней Византии и Франции XIX в. [251] Левин И. Двоеверие и народная религия в истории России. С. 81, примеч. 38–39.

Интервал:

Закладка: