Георгий Зуев - От Вознесенского проспекта до реки Пряжи. Краеведческие расследования по петербургским адресам

- Название:От Вознесенского проспекта до реки Пряжи. Краеведческие расследования по петербургским адресам

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05524-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Зуев - От Вознесенского проспекта до реки Пряжи. Краеведческие расследования по петербургским адресам краткое содержание

Автор искренне надеется, что собранные им исторические материалы помогут читателям, увлеченным отечественной историей и неравнодушным к судьбе Северной столицы, лучше узнать ее прошлое.

От Вознесенского проспекта до реки Пряжи. Краеведческие расследования по петербургским адресам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

О многом могут рассказать почтовые иллюстрированные открытки. С удивительной документальной точностью передают они неповторимые моменты и приметы времени. Трогательно очарование жанровых городских сцен с пролетками, лакированными колясками на «дутых» шинах, конками, первыми городскими трамваями и неуклюжими автомобилями.

Почтовые открытки нередко хранят важные сведения об уникальной архитектуре нашего города, его старинных особняках и сооружениях – обо всем, что сегодня составляет так называемый фонд «Старого Петербурга». Многое из этого фонда, к сожалению, не дошло до наших дней, в силу разных обстоятельств навсегда исчезло из повседневной жизни, да и что уж тут поделаешь – даже из нашей памяти.

Особенно значительный ущерб городским постройкам нанесен в XX веке. В первые годы прошлого столетия многоэтажные доходные дома начали энергично теснить ампирные особняки Северной столицы. Творения великих зодчих безвозвратно гибли в лихолетьях двух русских революций, в годы блокады Ленинграда. Иные же объекты города безжалостно разрушили недобрые руки и жестокие сердца наших сограждан при антирелигиозных перегибах и массовом типовом жилом строительстве. К счастью, сохранились почтовые открытки и фотографии с изображением уничтоженных архитектурных сооружений города. Иногда именно эти старые, пожелтевшие от времени «открытые письма» являлись единственными сохранившимися документами, по которым можно было не только судить о старых петербургских домах, но и реставрировать их, и даже иногда восстанавливать утраченные памятники отечественной архитектуры…

У прилавков букинистических магазинов города нередко можно услышать обращенные к продавцу странные просьбы:

– Покажите «артистов», пожалуйста!

– Есть что-нибудь новое по «малым городам»?

– Разрешите посмотреть «головки»!

Иногда слышатся радостные возгласы и оживленные рассказы по поводу интересных находок. Подобные вопросы и приступы искреннего восторга принадлежат филокартистам – фанатичному племени собирателей старых «открытых писем» или «почтовых иллюстрированных открыток», с завидным упорством обходящих магазины с тайной надеждой найти наконец заветное сокровище, о коем они так долго мечтали. А если почтовая открытка содержит еще и небольшой рукописный текст, то в придачу вы можете получить интересную информацию, проливающую свет на малоизвестные вам стороны жизни города.

У каждого собирателя бывали ситуации, когда его сердце начинало учащенно биться при прочтении всего лишь лаконичной надписи на открытке, каковую саму по себе он никогда бы не отнес к числу интересных коллекционных экземпляров. Однако случается так, что именно этот небольшой текст, написанный исчезнувшим аккуратным каллиграфическим почерком, давал начало для интересных размышлений и исследований, выводил собирателя на цепь чрезвычайно любопытных исторических связей.

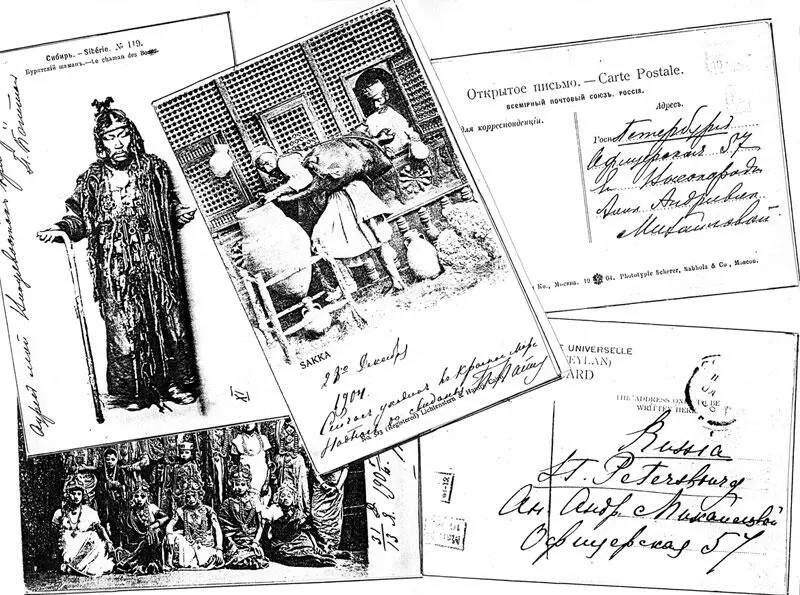

Как-то, в один из дождливых осенних вечеров, просматривая объемные пачки старых почтовых открыток в хорошо известном петербуржцам, но недавно закрытом букинистическом магазине на Литейном проспекте, я неожиданно обнаружил среди них три экземпляра, не вызвавшие первоначально особого интереса. Они не имели прямого отношения к моей морской коллекции. Открытки могли бы, безусловно, заинтересовать собирателя так называемых «типажей» из различных стран и времен. Однако, к счастью, я вовремя заметил, что на лицевой стороне каждой из них были сделаны четкие короткие надписи на русском языке. Почтовые открытки, датированные 1904–1906 годами, отправлялись из Египта, Владивостока и Индокитая в город Санкт-Петербург, на улицу Офицерскую, в дом № 57, ее высокородию Анне Андреевне Михайловой. Первая открытка, изображавшая двух водоносов из Египта, от 28 декабря 1904 года, содержала достаточно тревожный и лаконичный текст: «Сейчас уходим в Красное море. Надеюсь, до свидания». Вторая, с выразительной фигурой бурятского шамана, в сентябре 1905 года извещала жительницу Офицерской улицы о том, что «Адрес мой – Владивосток, крейсер "Алмаз"». Наконец, третья была отправлена моряком крейсера «Алмаз» из Цейлона и помечена 31 декабря – 13 января 1905–1906 года.

Совершенно очевидно, что отправитель «иллюстрированных открыток» совершил неблизкое и небезопасное путешествие по морям и океанам. Даты писем совпадали с началом и окончанием трагической для России Русско-японской войны и гибелью 2-й Тихоокеанской эскадры адмирала З. П. Рожественского. Автор коротких путевых заметок – офицер крейсера «Алмаз», вероятно, стал непосредственным свидетелем и участником нашей национальной трагедии у берегов Цусимы.

Расшифровка этой части текста на почтовых открытках мне, историку флота, большого труда не представила. Даты и наименование крейсера, действительно, полностью соответствовали маршруту перехода русских военных кораблей из Петербурга на Дальний Восток. Крейсер же 2-го ранга «Алмаз» 14 мая 1905 года в Корейском проливе, в составе Балтийской эскадры, принял неравный бой с японскими крейсерами и оказался единственным кораблем, выполнившим приказ адмирала: «Прорваться сквозь строй японских броненосцев во Владивосток».

С этих старинных почтовых открыток начался поиск…

К сожалению, это все, что тогда я мог припомнить об этом боевом корабле Балтийского флота, ставшем непосредственным участником гибельного для России перехода 2-й Тихоокеанской эскадры из Петербурга на Дальний Восток.

К великому стыду, я, коренной ленинградец, совершенно ничего толком не знал об Офицерской улице. Распространенная же на Руси фамилия Михайловой Анны Андреевны, проживавшей в 1904–1906 годах по указанному на открытках адресу, и подавно являлась для меня «тайной за семью печатями». Сплошные вопросы и неспособность толком ответить на них повергли сначала меня в стыдливое уныние, а затем настоятельно потребовали неотложной реабилитации в собственных глазах и глазах моего помощника – внука, свидетеля этого позора. Правда, в своем невежестве я оказался не одинок. Мало кто смог мне тогда ответить, где же находится в Ленинграде Офицерская улица и чем она примечательна в истории нашего города. Подобное обстоятельство, однако, меня не успокоило. Наоборот, подвигло на волевое решение получить исчерпывающую информацию об одной из главных улиц петербургской Коломны, о доме № 57, о его жительнице – Анне Андреевне Михайловой и о боевом пути героического крейсера «Алмаз».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: