Алсу Бикташева - Казанское губернаторство первой половины XIX века. Бремя власти

- Название:Казанское губернаторство первой половины XIX века. Бремя власти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0693-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алсу Бикташева - Казанское губернаторство первой половины XIX века. Бремя власти краткое содержание

Результаты исследования будут интересны как профессиональным историкам, так и историкам-любителям.

(Первое издание этой книги вышло под названием «Казанские губернаторы в диалогах властей (первая половина XIX века)», Казань, 2008 – 228 с.)

Казанское губернаторство первой половины XIX века. Бремя власти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

О достоверности донесений губернских штаб-офицеров судить трудно. Начальство читало их внимательно и регулярно, при этом жандармы не несли ответственности за допустимость ложных сведений. На это прямо указывал сам Бенкендорф: «Штаб-офицеры обязаны мне доносить о всех злоупотреблениях, до них дошедших, и донесения делают свои на слухах, которые не имеют способа проверять подробным исследованием без предписания начальства, и потому не могут и ответствовать за достоверность оных» [178] Цит. по: Оржеховский И. В . Самодержавие против революционной России… С. 63.

. Как правило, в донесениях не указывался источник информации, в текстах имелись лишь отсылки – «по достоверным слухам замечательно», «вынужден представить вашему превосходительству общее мнение», «составлен мной из частных весьма верных сведений», «основано на слухах и частно на собственных убеждениях». Удалось встретить и более откровенную запись: «…осмелюсь уведомить, что должного уважения г. губернатор не имеет. Я не смел бы положиться на слухи, для столь уважительного лица в губернии, но сам всему очевидец» [179] ГАРФ. Ф. 109. 1 экспедиция. 1830 г. Д. 186. Л. 10 об.

.

Так сложилось, что в границах исследуемого периода основными коммуникативными каналами получения знаний о состоянии власти казанских губернских властей служили сенаторские ревизии и сводки жандармских офицеров. В первой четверти XIX в. верховная власть предпочитала гласные источники информации, во второй четверти – тайные донесения. Постепенно сужался круг должностных лиц, имевших доступ к этим сведениям. При Николае I в него входили министры юстиции, внутренних дел и шеф жандармов. Естественно, что тексты тайного наблюдения предназначались для служебного пользования и носили секретный характер. Исключение составляли административные происшествия, ставшие предметом сенатского разбирательства. Думается, избирательность сюжетов этих «распубликований» следует рассматривать как рассказ государства о самом себе.

Деятельность надзорных органов власти содействовала укреплению имиджа верховной власти, целенаправленно выступая в защиту населения от злоупотреблений губернской администрации. Вместе с тем гласный надзор Сената не принес ожидаемых изменений в систему функционирования губернских властей, что привело к свертыванию этого механизма надзора и переходу на интертекстуальные формы контроля. При Николае I общественное мнение стало фиксироваться «по долгу службы» в донесениях жандармских офицеров. Их содержание не подвергалось жесткой регламентации. Они представляли собой своего рода персональные тексты должностных лиц, обремененных служебной ответственностью.

Глава III

Кредит доверия: «превышения» и «злоупотребления властью»

Начало XIX в. ознаменовалось для Казани громким событием, в результате которого военный губернатор Павел Петрович Пущин и гражданский губернатор Александр Ильич Муханов были отрешены от должности и отданы под суд. Инцидент казанской губернской администрации стал причиной издания Александром I указа от 27 сентября 1801 г., запрещавшего употребление полицией при дознании и следствий каких бы то ни было истязаний, «допросов с пристрастием» под страхом кары. В нем говорилось: «…чтоб, наконец, самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее, изглажено было навсегда из памяти народной» [180] ПСЗ-1. № 20022.

. Далее предписывалось всем гражданским губернаторам, губернским правлениям, палатам уголовного суда и всем присутственным местам, «чтоб не ослабляя силы закона, во всяком случае основывали они производство дел на точном изыскании истины, не лишая невинность всех удобовозможных к оправданию ее способов, и тем достигали той человеколюбивой цели, каковая в Высочайшем Указе об изглажении из народной памяти пыток предначертана».

В западных государствах под влиянием идей Просвещения уже с середины XVIII в. стало заметным стремление пересмотреть отношение к пыткам. В тех странах, где действовал институт присяжных, сложились традиции публичного суда, существовала адвокатура, пытки исчезли рано. По этому пути двигалась вся Европа. В Англии и Швеции пыток не было уже в XVI в., пытку в Пруссии отменили в 1754 г., в Австрии – в 1787-м, во Франции – в 1789 г. Пытка в России дожила до реформ Александра II, хотя формально, благодаря «казанскому инциденту», и была отменена указом 1801 г.

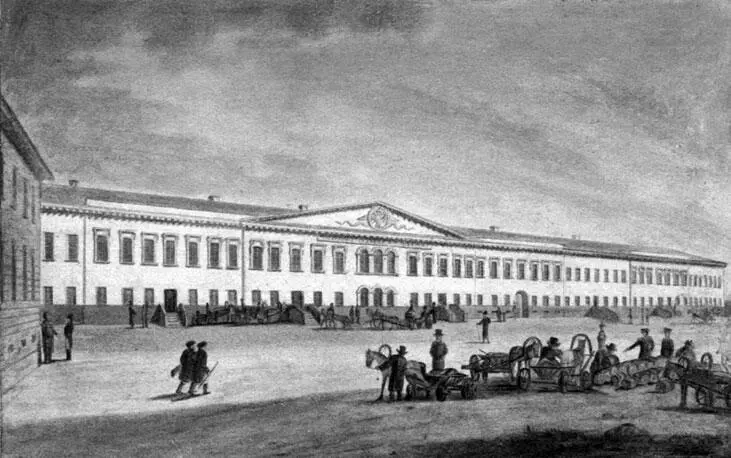

В. С. Турин . Казанские судебные места

Это событие не осталось без внимания С. М. Шпилевского [181] Шпилевский С. М. Заботы императора Александра I о Казани // Учен. зап. Казан. ун-та. 1878. Т. 14. №. 1. С. 3–7.

, Н. П. Загоскина [182] Спутник по Казани / Под ред. Н. П. Загоскина. Казань, 1895. С. 169–176.

, Н. Ф. Дубровина [183] Дубровин Н. Ф . Русская жизнь в начале XIX века // Рус. старина. 1899. Т. 99. № 8. С. 242–244.

. Оно получило отражение на страницах многотомного юбилейного издания по истории Министерства военных дел [184] Столетие военного министерства, 1802–1902. СПб., 1904. Т. 2. Кн. 2. С. 399–404.

, но в ракурсе должностных наказаний эта история не анализировалась. Название сенатского дела – «О суждении бывших в Казани губернаторов: военного – Пущина и гражданского – Муханова, губернского прокурора Княжевича и присутственных тамошней Уголовной Палаты, Городского Магистрата и Полиции за бесчеловечные подсудимым пытки» [185] РГИА. Ф. 1345. Оп. 98. Д. 755.

– уже настраивает на его исход. Это дело представляет собой фолиант объемом в 584 листа, частично поврежденный. Отложившиеся в нем документальные сведения способствуют уяснению механизма взаимодействия монарха, Сената и губернской администрации, конкретизируют процедуру отрешения губернатора за превышение своих полномочий.

Обратимся к законодательной предыстории. 8 ноября 1774 г. губернские учреждения получили секретный указ Екатерины II о неприменении пыток в виде телесных истязаний. Формально пытка оставалась в арсенале следователя, как и в законодательстве, но в действительности была запрещена этим секретным указом. К подследственным применяли угрозу пытки на словах. Приготовленный к пытке человек не знал, что эта мера запрещена, думал, что угроза пытки осуществится, поэтому мог признаться в преступлении. Пытка при Екатерине II не была отменена официально, завершением следственного процесса считалось личное признание подследственного в совершении преступления, и поэтому пытка, как лучшее средство достижения такого признания, оставалась в арсенале следствия. Подследственных по-прежнему пытали, особенно в провинции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/1088261/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya.webp)