Array Коллектив авторов - Ферапонтовский сборник. VIII

- Название:Ферапонтовский сборник. VIII

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-094-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Ферапонтовский сборник. VIII краткое содержание

Ферапонтовский сборник. VIII - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

У подлинной записи площадной дьячек стольника и полковника стремянного Иванова полку Елисеевича Цуклера пятидесятник Филимошка Никитин лета двухсотого (1692) октября, а позадь подлинной записи пишет к сей подрядной записи живописец Логин Михеев вместо отца Михея Никитина по его велению руку приложил. Золотописец Карп Иванов сын Золотарев ручался и руку приложил.

Иконописец Иван Михеев, вместо дяди своего родом государева часовника Леонтия Никитина Бушуя, руку приложил.

Живописец Логин Михеев руку приложил.

Иконописец Иван Михеев руку приложил.

И после того золочения уговорились мы преосвященному архиепископу столбы золотить красным золотом и на тунбах штабру и на скрынках фляму красным же золотом золотить. У апостольских и у пророческих и у праотцев гзымзы все черепахой писать. А за все и вприбавку и за те столбы сверху рядной записи, что говорено у нас через столбу золотить: столбу золотить, а другой серебром и ныне, чему мы договорились с преосвященным архиепископлом Александром Устюжским и Тотемским, те столбы серебром не серебрить, а все столбы красным золотом золотить. И за все я, Михей, за те столбы у него, преосвященного архиепископа, в прибавку (получил) 60 рублей.

А писал сию роспись, по велению отца своего Михея Никитина, сын его живописец Логин Михеев.

1. Деталь иконы «Святые Прокопий и Иоанн Устюжские». Первая половина XVII века. Музей села Коломенское

2. Великий Устюг. Соборное дворище

3. Успенский собор Великого Устюга

4. Колокольня Успенского собора

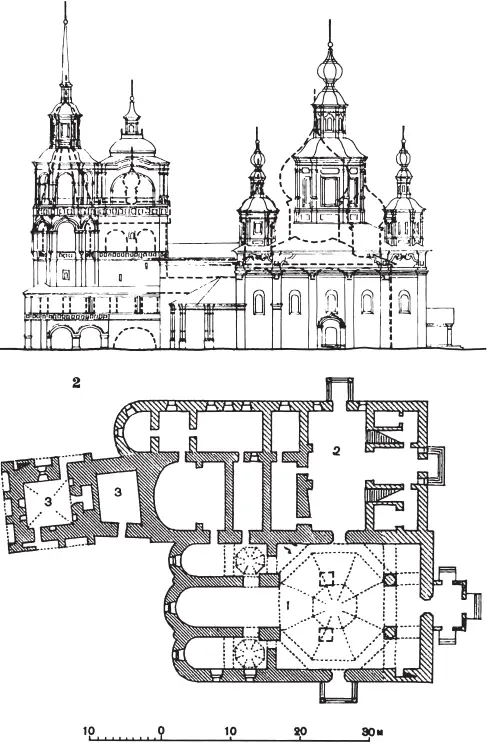

5. Успенский собор. Схема и план

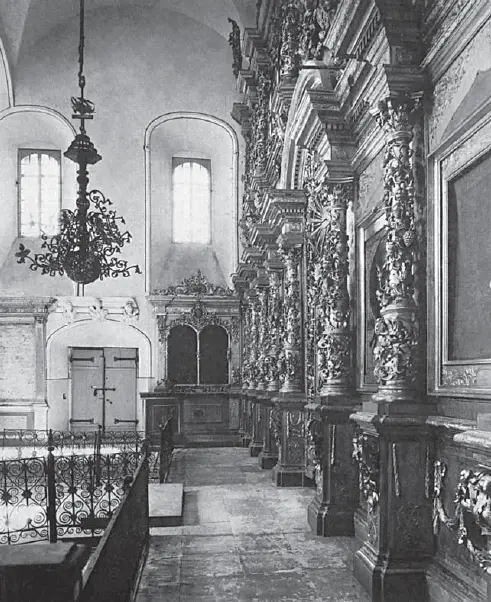

6. Иконостас собора Михаило-Архангельского монастыря в Великом Устюге (до 1770 года находился в Успенском соборе)

7. Церковь Прокопия Устюжского. Великий Устюг

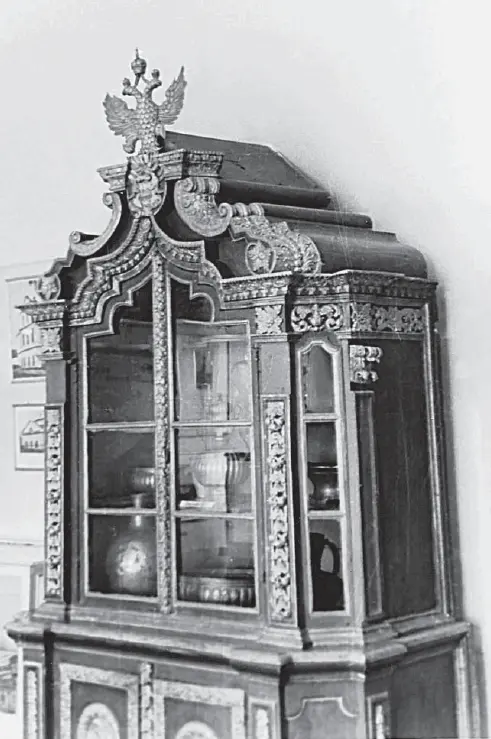

8. Книжный шкаф ризницы Успенского собора. Мастер Василий Степанов. 1690-е годы

Архиепископы Великоустюжско-Тотемской епархии XVII века

9. Архиепископ Геласий (с 1682 по 1684 год). Стенопись Успенского собора. XVIII век

10. Архиепископ Александр (с 1684 по 1699 год). Стенопись Успенского собора. XVIII век

11. Архиепископ Иосиф (с 1699 года). Стенопись Успенского собора. XVIII век

Н.В. Мальцев

Подготовка и обработка дерева для иконостасной резьбы и скульптуры

К истории художественного ремесла России

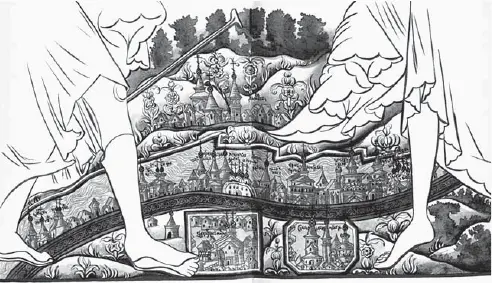

Материал для резьбы орнаментального и скульптурного декора внутреннего убранства христианских храмов, древесина разных пород дерева, которая использовалась для изготовления рельефных икон, круглых скульптур, царских врат и многоярусных иконостасов редко упоминается в дошедших до нас грамотах и указах архиепископов, митрополитов, игуменов монастырей и других заказчиков. Обычно не называется дерево как материал, не указывается его порода и в порядных мастеров – исполнителей скульптуры и орнаментального декора. Как правило, бревна, доски, плахи и заготовки, которые требовались резчикам для исполнения произведений культового искусства, не указываются ни в книгах хозяйственной отчетности монастырей и соборов, ни в церковных описях. Крайне редко описанию древесины наиболее распространенных пород дерева, в частности дуба, липы, клена, используемых для скульптурной и орнаментальной резьбы, посвящались разделы книг мастерства и других руководств по художественному ремеслу Древней Руси. И, тем не менее, приемы художественной обработки древесины, предварительной подготовки дерева разных пород для резьбы были настолько необычны, оригинальны, что их описание даже вошло в былинный эпос, исторические повести и баллады.

Так, в одном из ранних списков русской баллады «Князь Роман и Марья Юрьевна», датируемой исследователями ХIV веком, читаем:

И вывезли ту колоду белодуброву

На Святую Русь

И вырезали на мелкие кресты

И чудны образы,

И вызолотили червонным красным золотом,

И разослали по всем церквам [77] Князь Роман и Марья Юрьевна. – В кн.: Исторические песни. Баллады. Составитель С.Н. Азбелев. М., 1991, с. 66–71, 676–677.

.

Былина XII века, как и цитируемый текст составленной на ее основе в XIV веке баллады, разумеется, не являются точными документами, не могут служить бесспорным историческим источником. Однако, определенная доля достоверности исторических реалий в балладе имеется. Для сказителей баллады сюжетной основой послужили реальные события, а именно эпизод из жизни князя Романа Мстиславовича Волынского, воевавшего с литовскими князьями во второй половине XII века, и его жены красавицы Марьи Юрьевны, похищенной литовцами, вывезенной в Литву и бежавшей из плена обратно на Русь [78] Там же, с. 676–677.

. Баллада была создана на основе былины об этих давних событиях через двести лет, по случаю нового выступления русских воинов, где полком командовал боярин Дмитрий Волынский, на сей раз против литовского князя Ягайло в последней четверти XIV века, в 1379 году [79] Эпизод, по утверждению исследователей древнерусской литературы, связан с жизнью князя Романа Мстиславовича Волынского, воевавшего с литовскими князьями во второй половине XII века. В XIV веке был широко известен воевода Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский. Литовец по происхождению, он жил на Волыни, а с 1360 года – в Суздальско-нижегородском княжестве и в Москве. Участвовал в ряде победоносных походов московского войска. В 1379 году успешно воевал против Литовского великого княжества. Годом позже в Куликовской битве командовал знаменитым засадным полком, во многом решившим исход сражения. Автор баллады сознательно использовал характерный для своего времени литературный прием, намеренное соединение фактов, перенесение событий в другое время, в иной хронологический период. Он ввел в свое произведение также имя враждебного для Руси великого князя литовского Ягайло, жившего в ХIV веке.

.

Интервал:

Закладка: