Игорь Орлов - Коммунальная страна: становление советского жилищно-коммунального хозяйства (1917–1941)

- Название:Коммунальная страна: становление советского жилищно-коммунального хозяйства (1917–1941)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1228-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Орлов - Коммунальная страна: становление советского жилищно-коммунального хозяйства (1917–1941) краткое содержание

Для широкого круга представителей социального и гуманитарного знания, а также всех интересующихся советской историей.

Коммунальная страна: становление советского жилищно-коммунального хозяйства (1917–1941) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В ноябре 1924 г. состоялось Всероссийское совещание по рационализации водопроводных и канализационных устройств, на котором было выделено три категории городов в зависимости от способа снабжения водой: получавшие воду из кранов в квартирах (центр города), из водоразборных будок (окраины), из рытых колодцев и открытых водоемов (дальние окраины и предприятия). Статистика показывала, что процент заболеваемости и смертности на окраинах городов был выше, чем в центре, в первую очередь из-за отсутствия «здоровой питьевой воды». В 213 городах (включая Москву и Ленинград) на 694 624 домовладения количество действовавших домовых присоединений составляло всего 12,5 % (бездействовавших – еще 20 %). Показательно, что в провинциальных городах наибольший процент домовых присоединений (76 %) был в жилищных товариществах, там же отмечался наименьший процент бездействовавших присоединений – 8 % [202] Брагинцев Н. О водопроводных присоединениях // Коммунал. дело: ежемес. журн. ГУКХ НКВД. 1926. № 9. С. 26–27.

.

На апрель 1925 г. не имели водопроводов восемь городов РСФСР с населением более 60 тыс. человек (в том числе Владивосток, Новосибирск и Благовещенск), 10 городов с населением 40–60 тыс., 10 – с населением 30–39 тыс. и 10 – с населением 20–29 тыс. человек. В 1925 г. удельный вес водопроводов с подземными водами достиг 62 %, т. е. превзошел уровень 1911 г. (58 %). Это было характерно для малых городов, тогда как в крупных городах, пользовавшихся подземными водами, назрела потребность в переходе к речному водоснабжению. При этом 87 речных водопроводов (35 %) забирали воду в пределах городов и ниже по течению, а свыше 30 % таких водопроводов не имели систем очистки воды; были и города, где не очищалась даже вода, забираемая ниже города. По официальным данным, фильтрацию воды производили 65 % речных водопроводов (75 % из них имели американские фильтры, 20 % – английские и 5 % – те и другие одновременно). Как мы видим, водопроводное хозяйство на 100 % зависело от импортных фильтров. Хлорирование воды, кроме Ленинграда, применялось еще в 18 городах. Утечка в среднем по СССР составляла 25–30 % подаваемой воды. Правда, в регионах картина была довольно пестрой: если в Арзамасе этот показатель составлял 20 %, то в Астрахани из-за частых прорывов старых труб утечка достигала 60 % [203] Коммунальные предприятия // Там же. № 7. С. 56.

.

Хотя в 1925 г. число водомеров достигло 79,8 тыс. шт. (в 3,5 раза больше, чем в 1910 г.), приборами было оборудовано немногим более половины домовых присоединений, а 80 водопроводов были лишены водомеров. В среднем доля исправных водомеров составляла 82 %, но были города – рекордсмены по числу неисправных водомеров: 75 % в Полтаве, Сызрани и Хабаровске и 90 % (!) в Арзамасе. Существенным недостатком водопроводного хозяйства было разнообразие систем водомеров (например, в Баку – 18 систем), что удорожало их и увеличивало время их ремонта. Из 174 напорных водопроводов электрифицированы были только 49 (28 %), 52 имели паровые насосы или насосы, работавшие от паровых машин, 38 были оборудованы двигателями внутреннего сгорания и 35 имели смешанное оборудование. При этом состояние силовых установок было «крайне тяжелое» во многих городах (Калуге, Умани, Херсоне, Горбатове, Халтурине, Вологде, Твери и др.). Впрочем, состояние водопроводного хозяйства пусть медленно, но менялось к лучшему. В ряде городов (Астрахани, Ленинграде, Самаре, Оренбурге и др.) была проведена смена оборудования, построены новые водопроводы в Иваново-Вознесенске, Таганроге, Звенигороде, Можайске, Верее и Белой Церкви. Продолжалось строительство водопроводов в Ромнах, Дмитрове, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Свердловске и Грозном [204] Коммунальные предприятия. С. 57.

.

Интенсивное развитие нового электростроительства, восстановление электрических станций в городах и других населенных пунктах, обновление коммунального оборудования – все это к середине 1920-х годов выдвигало неотложную задачу электрификации водопровода. Обычно в тех городах, где существовало центральное водоснабжение, имелись и электрические станции общественного пользования. Но очень немногие города применяли электрическую энергию для подъема и подачи воды и пользовались, как правило, самостоятельными силовыми установками. Так, по имеющимся на 1 октября 1923 г. сведениям о 108 водопроводах РСФСР, собственные силовые установки имели 73 % из них, 20,5 % пользовались электрической энергией и 6,5 % применяли и электрическую энергию, и свои силовые установки. В частности, из 45 водопроводов Украины электрифицирована была примерно половина [205] Брагинцев Н. Электрификация водопроводов // Коммунал. дело: ежемес. журн. ГУКХ НКВД. 1925. № 4. С. 7.

.

Ситуация не особо изменилась и к 1925 г., когда число водопроводов общественного пользования в СССР увеличилось до 300 вследствие их устройства в небольших населенных пунктах [206] Данилов Ф. Первый Всесоюзный (XIII) водопроводный и санитарно-технический съезд // Там же. № 11–12. С. 9.

. Но были и обратные примеры. Свердловск, несмотря на то что был крупным горнопромышленным центром (в 1925 г. – около 95 тыс. жителей), не имел водопровода, если не считать нескольких источников воды внутри города, из которых питались несколько водоразборов, снабжавших жителей водой, отпускавшейся в бочки и ручную посуду. Но вода из этих источников была сильно загрязнена органическими отбросами, которые проникали в источники из многочисленных выгребных ям города [207] Пушечников В. О постройке нового водопровода в г. Екатеринбурге // Там же. № 2. С. 49.

.

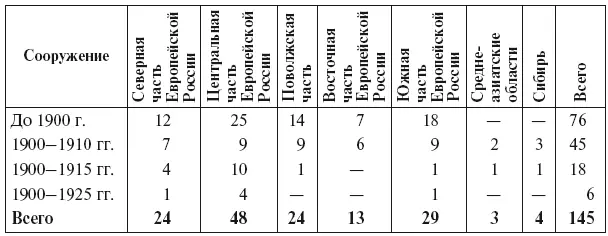

Специалисты в 1926 г. признавали состояние и благоустройство городов в отношении водопровода «далеко неблагополучным». Действительно, к 1926 г. из 524 городов РСФСР водопроводы имелись лишь в 199 городах (38 %), причем примерно половина была сооружена до 1900 г., а вторая половина – в первую четверть XX в. Согласно данным по 151 городу РСФСР, сооружение водопроводов в районах распределяется следующим образом (табл. 2.1) [208] Морозов А. Водопроводы и канализация в городах РСФСР. С. 10.

.

Таблица 2.1

Распределение водопроводов по регионам РСФСР на 1926 г.

Как мы видим, наиболее интенсивное строительство наблюдалось в 1900–1910 гг. (5,6 водопровода в год), затем темпы строительства снизились до 4,5 и, наконец, до 1,5 водопровода ежегодно. В количественном отношении были лучше обустроены водопроводом города южной части Европейской России, затем следовали Поволжье и Центральная часть Европейской России (Промышленная и Черноземная области). Четвертое место занимала восточная часть Европейской России, а после нее шли города ее северной части. На последнем месте находились Сибирь и среднеазиатские области республики. Значительно отставали по оборудованию водопроводами от средней нормы по РСФСР города Сибири и среднеазиатских областей, за исключением городов с населением от 40 тыс. человек. Ниже средней нормы обслуживались водопроводами города Восточного района с населением от 20 до 40 тыс. человек и северной части Европейской

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: