Игорь Орлов - Коммунальная страна: становление советского жилищно-коммунального хозяйства (1917–1941)

- Название:Коммунальная страна: становление советского жилищно-коммунального хозяйства (1917–1941)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1228-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Орлов - Коммунальная страна: становление советского жилищно-коммунального хозяйства (1917–1941) краткое содержание

Для широкого круга представителей социального и гуманитарного знания, а также всех интересующихся советской историей.

Коммунальная страна: становление советского жилищно-коммунального хозяйства (1917–1941) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Докладчики на I Всесоюзном съезде работников коммунального хозяйства (12–16 апреля 1931 г.) декларировали, что «всякий город, благоустроенный в полном смысле слова, должен иметь у себя также и канализацию», ведь ее отсутствие препятствовало жилищному строительству. В качестве причин отставания канализирования от прокладки водопроводов назывались: более дорогостоящее сооружение, возможность канализования только «капитально застроенных городов» и нецелесообразность сооружения канализации в старых городах, преимущественно состоявших из одно- и двухэтажных зданий. Кстати, в начале 1930-х годов в стране строились в основном 3—4-этажные дома, нормальное существование в которых было возможно «только при условии их канализации». Пример тому – негативный опыт проживания в четырехэтажных домах в Иваново-Вознесенске и Орехово-Зуеве, оборудованных водопроводом, ванными и промывными уборными при отсутствии канализации и удалении нечистот ассенизационными обозами [246] ГА РФ. Ф. А-314. Оп. 1. Д. 9. Л. 17–18.

.

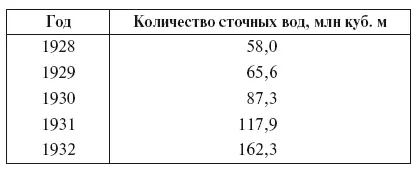

В 1932 г. в СССР было уже 52 канализованных города, из них 44 – в РСФСР. Кстати, в республике отмечались самые высокие темпы расширения географии канализации: в 1923 г. – 26 городов, в 1929 г. – 33, в 1930 г. – 37 и в 1931 г. – 40. Этот рост непосредственно отразился на увеличении объема сточных вод, особенно значимом в 1932 г. (табл. 2.2) [247] Шенгели Г. По следам времени. С. 16–17.

.

Таблица 2.2

Рост объема сточных вод по РСФСР в 1928–1932 гг.

В сфере канализации успешное завершение первой пятилетки подтверждалось следующими показателями: сооружением новых очистных и канализационных предприятий в 38 городах; ростом канализационной сети с 1524 км в 1928 г. до 2,5 тыс. км к концу 1932 г.; увеличением объема сточных вод, подвергавшихся очистке, с 86 тыс. до 240 тыс. куб. м [248] На рубеже двух пятилеток // Коммунал. работник. 1932. № 71–72. С. 2.

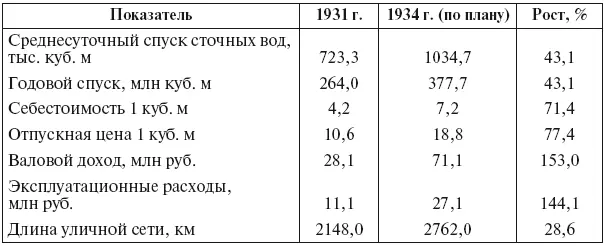

. Только в 1931–1933 гг. наряду с реконструкцией и расширением существовавших сооружений были заново построены 12 канализаций. Рост показателей канализационного хозяйства отражен в табл. 2.3 [249] ГА РФ. Ф. А-314. Оп. 1. Д. 175. Л. 12.

.

Таблица 2.3

Основные показатели развития канализационного хозяйства

С одной стороны, канализация демонстрировала более быстрый рост по сравнению с водопроводами, а с другой – развитие сети и коллекторов отставало от роста головных сооружений.

К началу 1937 г. в СССР было канализовано уже 85 городов, причем канализация проводилась как в центрах населенных пунктов, так и на их окраинах. Общее протяжение канализационных сетей СССР с 1917 по 1937 г. выросло с 960 до более чем 4 тыс. км, т. е. почти в 5 раз. Но эти 85 городов составляли всего 11,5 % от общего числа городских поселений, да и канализацией здесь была охвачена далеко не вся территория. К примеру, в Ленинграде «правильная канализация» имелась только на Васильевском острове, где ее строительство началось в 1925 г. Сточные воды остальных районов Ленинграда выпускались «без надлежащей очистки» в городские водные протоки. Сохранялся разрыв между объемами обустройства канализации и водопроводов: последние в 1936 г. были в 399 городах, а канализация, как отмечено выше, – только в 85. Реально из 3 млн куб. м ежесуточно подаваемой воды только четверть отводилась канализацией, а остальное сливалось в реки или оставалось в почве городов. В канализационном строительстве отмечались разные трудности, и в первую очередь дефицит канализационных (особенно керамических) труб. Заводы в 1937 г. смогли дать всего 25 % от их общей потребности. До революции в России пять заводов производили 17 тыс. т керамических труб в год, остальные ввозили из-за границы. В 1937 г. в СССР (в условиях курса на производство продукции собственными силами) семь заводов производили ежегодно уже 74 тыс. т труб, но только коммунальному хозяйству было необходимо 82 тыс. т, а всего для нужд советского хозяйства – 283 тыс. т. При этом два из семи заводов (Боровичский и Щекинский) были перегружены заказами промышленности. В 1932 г. началось строительство трех новых заводов керамических труб (Пензенского, Тавтимановского в Башкирии и Славянского), но к 1937 г. завершить строительство так и не удалось [250] Кастальский А.В. Перспективы канализационного строительства в третьей пятилетке // Социалист. город. 1937. № 7. С. 17.

.

Вот типичный примерный канализационного строительства в крупном промышленном центре. В Свердловске, где строительство канализации началось только в 1927 г., в 1928–1930 гг. были построены главный коллектор и временные очистные сооружения, а к 1933 г. устроено 38 км канализационной сети и 142 домовых присоединения. Общая протяженность канализационной сети Большого Свердловска к концу 1937 г. составила уже 348 км. Впрочем, домовладения, не присоединенные к канализации, обслуживались ассенизационным обозом, чья мощность по объему работ в 1933 г. превышала мощность канализации. Тем не менее в 1930-е годы были канализированы в основном промышленные районы города. Заканчивалось строительство и главного загородного коллектора, чья длина к началу 1939 г. достигла 10,6 км [251] Анимица Е.Г., Власова Н.Ю., Поздеева О.Г. Коммунальное хозяйство.

.

По сведениям Главводоканала, к апрелю 1940 г. канализация имелась в 90 городах РСФСР, а длина канализационной сети составила 3872 км. Число работавших в отрасли достигло 4022 человек, а ориентировочная восстановительная стоимость канализационного хозяйства – 631 млн руб. За 1939 г. доходы от канализационного хозяйства составили 136,27 млн руб. [252] ГА РФ. Ф. А-314. Оп. 1. Д. 373. Л. 6.

За 1940 г. по канализации план пропуска сточной жидкости был выполнен на 101,7 % при снижении себестоимости отпуска 1 куб. м на 0,7 коп., или на 8,9 % [253] ГА РФ. Ф. А-314. Оп. 1. Д. 442. Л. 8.

.

Однако как в РСФСР, так и в СССР в целом к началу Великой Отечественной войны сохранились основные диспропорции: между развитием водопроводов и канализации, ростом канализационной сети и числом домовых подключений. Понятно, что столь слабое развитие канализации актуализировало проблему вывоза нечистот, а заодно и уборки мусора.

§ 3. От чистого города – к городу социалистическому

– Ну, как устроился? Работа не пыльная?

– Как тебе сказать… дворник я.

Современный анекдотДо революции в российских городах нечистоты по большей части зарывали в землю. Когда же выгребные ямы переполнялись, нечистоты выливались наружу. Нередко, по пути к местам слива, они разливались по дорогам. Дело в том, что в преобладающем большинстве населенных пунктов практиковалась вывозная система удаления жидких нечистот. Причем в 474 пунктах из 1063 жидкие нечистоты вывозились на свалку, в 202 – для удобрения садов, полей и огородов, в 175 – частью на свалки, а частью для удобрения полей, в 98 пунктах нечистоты частью удалялись по трубам в местные водоемы, а частью вывозились на свалки. В 114 пунктах нечистоты или не вывозили вообще или вывозили без определенной системы. И это неудивительно: вывоз нечистот регламентировался обязательными постановлениями только в 340 пунктах (32 %). Ассенизационные обозы имелись лишь в 395 населенных пунктах (37 %), но только в 84 из них (8 %) принадлежали городским общественным управлениям, остальные были частными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: