Рудольф Баландин - Тайные общества русских революционеров

- Название:Тайные общества русских революционеров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Вече»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2182-2, 978-5-4444-8315-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Баландин - Тайные общества русских революционеров краткое содержание

Тайные общества русских революционеров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

…«Народная расправа» была болезненным аппендиксом революционного движения и нанесла ему сильный удар «изнутри». Общественное мнение было, естественно, на стороне жертвы, а также существующей власти.

Суд над ее участниками был первым гласным политическим процессом в России. Его широко и подробно освещала пресса. Принципы и методы организации, созданной Нечаевым, были гневно осуждены не только консерваторами, но и большинством сторонников решительных преобразований государства Российского.

В то же время это была, можно сказать, шумная антиреклама революционной деятельности по принципу славы Герострата. Как бы ни осуждали деятельность Нечаева, важно, что ее обсуждали. Да и мнения могли расходиться. Ведь всем было ясно, что правительственные органы стараются всячески опорочить революционеров.

Отметим: до сих пор многие враги революционеров огульно обвиняют их в аморальности, жестокости, терроризме, диктаторских наклонностях, исповедовании принципа «цель оправдывает средства», то есть в нечаевщине. Действительно, среди революционеров встречались подобные личности. Но они составляли абсолютное меньшинство. Тем, кто в этом сомневается, советую познакомиться с биографиями некоторых наиболее знаменитых идеологов русского революционного движения второй половины ХIХ века (глава 6).

Трагический опыт «Народной расправы» свидетельствует, помимо всего прочего, о том, что в обществе (не только российском) наибольшую склонность к террору демонстрируют не народные массы, а более или менее образованное мещанство, горожане, чрезмерно активные политические деятели. Так было, в частности, и во время Великой французской революции.

Прогнозы Нечаева и надежды некоторой части революционной молодежи на восстание народных масс в 1870 году не оправдались. Ничего особенного в этом году не произошло.

Ну а если бы действительно начались крестьянские бунты? Нетрудно догадаться, что и в этом случае члены тайного общества «Народная расправа» ничем не смогли бы помочь восставшему народу, с которым у них не было никаких связей.

«Бесы» революции

«Нечаевское дело» подвигло Ф.М. Достоевского на создание романа «Бесы». О нем следует сказать особо, как о наиболее ярком произведении, направленном против революционеров (тем более с позиций того, кто сам был в их рядах и пострадал за это).

Характерны два эпиграфа к роману. Из Евангелия – о том, как бесы по воле Иисуса из безумца вошли в свиней, которые бросились в озеро и утонули. И из стихотворения «Бесы» А. Пушкина:

Хоть убей, следа не видно;

Сбились мы. Что делать нам!

В поле бес нас водит, видно,

Да кружит по сторонам…

Сколько их! Куда их гонят?

Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?

И название романа, и эти эпиграфы вводят в заблуждение. Вольно или невольно читатель настраивается на восприятие революционеров как бесовского отродья или как стада взбесившихся свиней. В действительности произведение Достоевского – не политический памфлет, растянутый на 600 страниц. Под злободневным поверхностным слоем романа обнаруживаются глубокие идейные пласты.

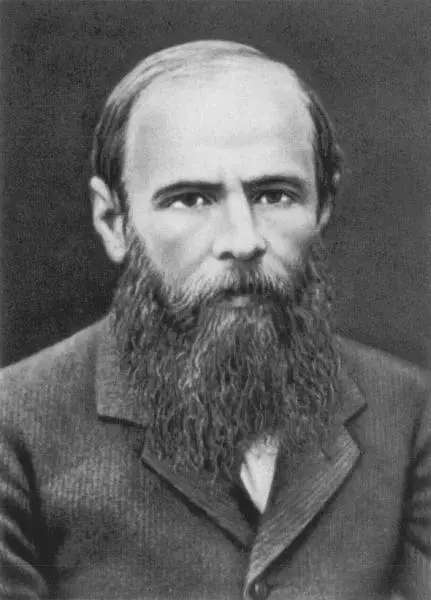

Достоевский Ф.М.

«Нет, – писал по этому поводу религиозный философ Сергий Булгаков, – здесь “Бог с дьяволом борется, а поле битвы – сердца людей”, и потому-то трагедия “Бесы” имеет не только политическое, временное, преходящее значение, но содержит в себе зерно бессмертной жизни, луч немеркнущей истины, как все великие и подлинные трагедии, тоже берущие себе форму из исторически ограниченной среды, в определенной эпохе».

Один из героев романа, раскаявшийся революционер, на вопрос, «для чего было сделано столько убийств, скандалов и мерзостей», ответил, повторяя идеи сторонников Нечаева:

«Для систематического потрясения основ, для систематического разложения общества и всех начал; для того чтобы всех обескуражить и изо всего сделать кашу, и расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циническое и неверующее, но с бесконечною жаждой какой-нибудь руководящей мысли и самосохранения – вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта и опираясь на целую сеть пятерок, вербовавших и изыскивавших практически все приемы и все слабые места, за которые можно ухватиться».

Но из этого же романа следует, что идеи социализма действительно захватывают некоторых людей до глубины души, ибо в этих идеях и в этих людях есть благородство и правда, стремление к счастью не личному, а всеобщему. Ради этих высоких целей идет молодежь в тайные революционные организации. И эту тягу ни репрессиями, ни увещеваниями не остановишь.

Достоевский в молодости и сам принадлежал к группе, которую власти сочли тайной революционной организацией, приговорив ее участников к смерти. Их вывели на плац и подвергли жестокому духовному истязанию, инсценировав неминуемую казнь и лишь в последний момент отменив ее. И все это совершались над теми, кто ничего не украл, никого не ограбил, убийств не совершал и даже не планировал. Эти люди всего лишь читали и обсуждали запрещенную литературу!

В данном случае, как в ряде других, царское «правосудие» было жестоким и несправедливым. Уже одно то, как оно пыталось искоренить даже более или менее безобидные ростки свободомыслия и политической оппозиции (весьма слабой), свидетельствует против такой власти.

Ведь эти революционеры, включая Федора Михайловича, вовсе не были обуяны бесами! Более того, даже тех, кто организовал террористические акты, включая цареубийство, причислять к нечистым нет никаких оснований. Среди них было немало достойных людей. В том, что они не признавали самодержавия, можно усмотреть заблуждение (с монархических позиций) или роковую ошибку, но только не бесовщину. Они не могли бы сетовать: «Сбились мы, что делать нам?» Напротив, твердо верили в благо своего пути – не для себя, а для многих других людей, для всего общества.

У Достоевского прототипом главного героя романа – Сергея Верховенского – послужил Сергей Нечаев, действительно стремившийся верховодить. Однако Федор Михайлович в своем дневнике написал: «Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева». Да и другие образы революционеров представлены не просто обобщенно или типизированно, а еще и утрированно. В этом проявилась не злая воля автора, а его характер и творческий метод. Как признавался он в письме А.Н. Майкову: «А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная. Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: