Коллектив авторов - Polystoria. Цари, святые, мифотворцы в средневековой Европе

- Название:Polystoria. Цари, святые, мифотворцы в средневековой Европе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1320-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Polystoria. Цари, святые, мифотворцы в средневековой Европе краткое содержание

Для историков, филологов, религиоведов и политологов.

Polystoria. Цари, святые, мифотворцы в средневековой Европе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Русские же князья, с позиции распоряжения собственными именами, казалось бы, были еще более связаны, чем их скандинавские коллеги и родичи. Как уже говорилось, ни в Скандинавии, ни на Руси ребенок обычно не мог получить имя живого прямого предка – отца, деда или прадеда. При этом, однако, родовые именования скандинавских правителей, в сущности, были теми же, что и у их окружения. Харальдом мог зваться как наследник конунга, так и наследник любого свободного бонда, и у того и у другого мог быть покойный прадед, носивший это имя. Иными словами, далеко не всякое имя годилось для династа, но всякий в Скандинавии мог оказаться его тезкой.

У Рюриковичей дело обстояло совершенно иначе. Большая часть княжеских имен, таких как Святослав, Всеволод, Владимир, Олег , насколько мы можем судить по источникам, никогда за пределами династии не употреблялась. Этот запрет не был абсолютным, здесь возможны кое-какие оговорки [73], однако генеральная линия была такова, что набор княжеских имен являлся неотъемлемой собственностью княжеского рода. Знать на Руси носила устроенные таким же образом двухосновные имена, которые отличались от княжеских только тем, что не являлись ими: знатного новгородца или киевлянина могли звать Миронегом или Жирославом , но не Владимиром или Святославом. Соответственно правящий князь не мог подарить дружиннику или даже свойственнику-новгородцу династическое имя, дабы тот использовал его вместо прежнего или назвал так своего сына.

Что же русские князья могли делать со своими именами?

Как выясняется, возможностей у них было довольно много. Хотя бы вскользь упомянем, что княжеское имя в ту пору чаще, чем где бы то ни было в соседних странах, служило для образования названий городов – Ярославль, Владимиръ, Дмитров, Юрьев и целый ряд других ойконимов стали своеобразным владельческим знаком, отражавшим право его основателя и владетеля.

Однако не менее интересны, на наш взгляд, достаточно изощренные механизмы подтверждения договорных отношений с помощью имени, которые складывались на Руси в XII столетии. К этому времени княжеский род чрезвычайно разросся, а поскольку русская земля, как и набор династических имен, являлась его своеобразным коллективным родовым владением, нужна была система регуляции отношений между родичами, дальними и самыми близкими. С точки зрения выбора имени, весьма существенно, что запрет на использование имен живых предков распространялся лишь на предков прямых, но не косвенных. Проще говоря, новорожденный Рюрикович не мог получить родовое имя живого деда, но вполне мог стать тезкой живого дяди, родного или двоюродного [74]. Вполне допустимо также было давать одинаковые имена двум кузенам или отдаленным родственникам из одного поколения. Изобилие такого рода тезок отражает определенные процессы в распределении власти и борьбе за нее.

Известно, что в разраставшейся династии именно конфликты между кузенами, а в еще большей степени – между племянниками и дядьями, оказывались наиболее острой и наиболее типичной ситуацией внутриродового раздора. Кроме того, особенному риску подвергались малолетние наследники князя, если тому случалось умереть прежде, чем они подрастали достаточно, чтобы отстаивать свои родовые интересы. Можно сказать, что в XI столетии такая ущербность рано осиротевших княжичей становилась практически фатальной: они претендовали на очень многое (подобно, например, наследникам Владимира, рано скончавшегося старшего сына Ярослава Мудрого), а в конце концов могли не получить почти ничего.

Ко всему прочему, довольно трудно оказывалось ответить на вопрос, что являлось ранним сиротством в династии, а что – нет. Понятно, что Мстислав Великий, сын Владимира Мономаха, лишившийся отца в весьма немолодые годы и получивший из его рук киевский стол, безвременно осиротевшим считаться никак не может. А каково положение 15-18-летнего князя, лишившегося отца в ту пору, когда он уже был деятельным предводителем войска, но располагал лишь незначительным собственным столом, а при этом у него имелась целая гроздь достаточно молодых и предприимчивых дядьев, которые были старше его по иерархии и соответственно поочередно претендовали на всю полноту отцовского наследия? Не оказывался ли он навсегда обделенным ими?

По-видимому, в качестве превентивной меры, хотя бы отчасти предохранявшей от подобной ситуации, у Рюриковичей в XII столетии выработалась практика, когда два, а то и три или даже четыре князя, приходившиеся друг другу родными братьями и при этом являвшиеся близкими союзниками, заранее договаривались, что тот, кому случится пережить другого, примет под свое покровительство (станет «во отца место») осиротевших племянников – биологических сыновей того, кто умрет ранее. Такая практика началась, по-видимому, при сыновьях Владимира Мономаха, Мстиславе Великом и его братьях, которым смолоду довелось наблюдать, сколь затяжными и кровопролитными могут быть конфликты, некогда спровоцированные так называемым изгойством [75].

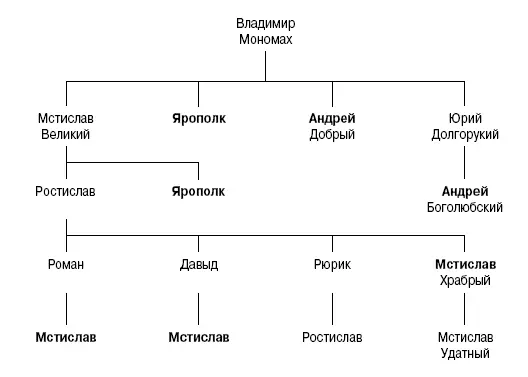

Эта практика договоров между братьями почти незамедлительно стала воплощаться в имянаречении. Дядя – скорее, младший из договаривавшихся – давал свое имя кому-то из племянников, который появлялся на свет первым после заключения договора или к чьему рождению этот договор был приурочен. Обратим внимание, в частности, на наречение в семьях потомков Мономаха (рис. 1). Старший из его сыновей, Мстислав, получивший Киев от отца, завещал его брату Ярополку, который, в свою очередь, сделавшись киевским князем, оказывал деятельное покровительство племянникам Мстиславичам. При этом один из самых младших среди этих племянников носил дядино имя Ярополк.

Рис. 1. Наречение племянника в честь живого дяди среди потомков Владимира Мономаха

Договор между старшими Мономашичами, Мстиславом и Ярополком, скорее всего, стал своеобразным продолжением воли их отца, при жизни распределившего роли своих старших детей и внуков [76]. Характерно, однако, что соответствующая парная договоренность существовала и у младших сыновей Мономаха, родившихся, по всей видимости, от другого брака, нежели Мстислав и Ярополк, – Юрия Долгорукого и Андрея Доброго [77]. Сын Юрия был наречен Андреем , однако не ему и его братьям довелось воспользоваться поддержкой дяди, а напротив, Юрий Долгорукий отстаивал интересы своих осиротевших племянников, соблюдая обещание, данное их отцу [78]. Существенно, что в обоих случаях дядино имя, Ярополк или Андрей , получал не старший сын своего отца.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: