Коллектив авторов - Polystoria. Цари, святые, мифотворцы в средневековой Европе

- Название:Polystoria. Цари, святые, мифотворцы в средневековой Европе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1320-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Polystoria. Цари, святые, мифотворцы в средневековой Европе краткое содержание

Для историков, филологов, религиоведов и политологов.

Polystoria. Цари, святые, мифотворцы в средневековой Европе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Позднее подобным же образом нарекались не только внуки, но и, например, праправнуки Владимира Мономаха – Мстислав Романович и Мстислав Давыдович, названные в честь Мстислава Ростиславича, младшего брата их отцов, Романа и Давыда, князей смоленских. Разумеется, был и ряд других аналогичных случаев, но в этих эпизодах мы можем четко проследить результаты подобных договоров: как именно дядья помогали осиротевшим племянникам, конечно, не только тем, кто стали их тезками, но и их братьям.

В этом отношении показательна судьба Мстислава Мстиславича Удатного. Как и в случае с сыновьями Мономаха Юрием Долгоруким и Андреем Добрым, братьев Ростиславичей, договорившихся о судьбе своих отпрысков, ждала несколько иная судьба, чем они запланировали. Мстиславу Ростиславичу, младшему из них, чье имя перешло двум сыновьям его братьев, не довелось оказать поддержку племянникам. Напротив, сам он скончался рано и внезапно, оставив малолетних сыновей. Собственно говоря, один из них, тот, о котором пойдет речь, был посмертным ребенком, как явствует из его имени, воспроизводящего имя отца. Иными словами, Мстислав Мстиславич Удатный был не просто князем, рано осиротевшим, но, если так можно выразиться, и на свет появившимся уже сиротой [79].

Самый старший из его дядьев, Роман Ростиславич, помочь ему уже ничем не мог, поскольку скончался практически в ту же пору, что и его отец. Однако Мстислав Мстиславич оказался тесно связан с родом следующего по старшинству дяди, Рюрика

Ростиславича, и есть все основания полагать, что в его-то семье он и вырос. Во всяком случае, он отправлялся вместе с кузеном, сыном Рюрика Ростиславом, в рискованные «молодежные» экспедиции [80], а потом, по всей видимости, стал крестным отцом его дочки, долгожданной внучки Рюрика [81].

Обратим внимание, что права этого князя ничуть не были ущемлены: во взрослой жизни его династические интересы реализовались, например, в Новгороде, городе, где умер его отец, а позднее – в претензиях на Галич, где прежде сидел неудачный зять его дяди Рюрика [82]. Все эти сложные династические коллизии позволяют продемонстрировать одно простое соображение: договоры между братьями, воплощавшиеся в том, что один из них давал свое имя сыну другого, могли весьма успешно работать и в ту пору, когда дарителя имени уже не было в живых. Иными словами, правовые отношения своеобразного опекунства и защиты осиротевших племянников, манифестированные в имянаречении, достаточно часто реализовывались успешно.

Не менее интересна и другая, более раритетная возможность прижизненной передачи князем собственного имени. Если речь шла о наследниках мужского пола, нормальный порядок вещей заключался в том, чтобы ребенок получил имя из отцовского рода – до сих пор, говоря о дедах, прадедах, дядьях или других более отдаленных родичах, мы имели в виду именно родственников со стороны отца. Здесь еще раз проступает отчетливая связь между правом на имя и правом на власть. В течение XI–XII столетий мы не находим примеров, когда Рюриковичи обосновывали свои властные претензии родством через женщин, и тем более не видим случаев, чтобы власть над теми или иными землями и в самом деле была получена по праву родства по женской линии. Можно с уверенностью утверждать, что здесь царствовала жесткая патрилинейная схема. Однако в том, что касается заключения военных союзов или покровительства, оказываемого сыновьям сестер, дочерей или даже племянниц, дело обстояло несколько иначе [83].

Так, чаще всего осиротевший княжич искал поддержки у братьев своего отца ( стрыев ), но мы знаем случаи, когда в ситуации сложного многостороннего междинастического конфликта он мог переметнуться и к своим у ям (дядьям со стороны матери), и те охотно принимали его, подчеркивая, что делают это именно потому, что он приходится им сестричичем (сыном сестры). Могла ли такая ориентация на родственников со стороны матери быть стратегическим решением, принимаемым заблаговременно, подобно тому как это делалось родными братьями, когда они заключали договор на случай раннего сиротства своих сыновей? Могли ли, наконец, эти стратегические договоренности закрепляться в имянаречении?

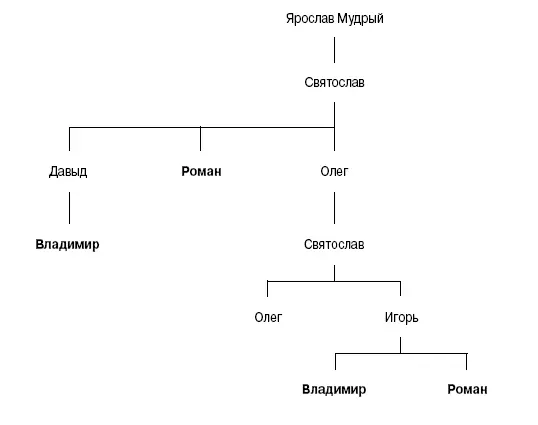

Как мы и оговорили с самого начала, такая практика не была частотной, однако отдельные ее примеры все же обнаруживаются. Речь при этом идет, скорее, о временах довольно поздних (поздних, разумеется, лишь в перспективе интересующей нас домонгольской истории Руси). Так, в 1170-е годы у Игоря Новгород-Северского, князя не слишком могущественного, но навсегда вошедшего в русскую культуру благодаря тому, что он стал одним из главных героев «Слова о полку Игореве», появляются сыновья (рис. 2). Двое из них, в том числе самый старший, получают имена Владимир и Роман , которые у черниговских князей (а именно к этой ветви Рюриковичей принадлежали их отец и дед) встречались крайне редко. Говоря точнее, во всем черниговском доме до появления на свет этих мальчиков было лишь по одному обладателю соответствующих имен, причем оба они приходились княжичам довольно отдаленными родственниками (один – троюродным дедом, а другой – двоюродным прадедом) и скончались задолго до рождения этих наследников Игоря [84].

Последнее обстоятельство весьма существенно, потому что важные для семейной стратегии имена в русской династии, как правило, не оставались вакантными в течение сколько-нибудь длительного времени. Забвение, растянувшееся на несколько десятилетий, означало, что имя из обихода данной семейной линии практически выпало, и для его возрождения в любом случае требовались некие весомые причины.

Рис. 2.Имянаречение в семье Игоря Святославича

Возможно, образы отдаленных предков-тезок и сыграли некоторую косвенную, санкционирующую роль в наречении мальчиков, однако непосредственной связи между их судьбами и тем, на что мог рассчитывать Игорь для своих детей, проследить не удается. Куда большее и очевидное значение для жизни новгород-северского клана имели два других князя-современника, носившие те же имена. С одним из них, Романом, княжившим в Смоленске, а одно время и в Киеве, семья Игоря была связана перекрестным браком [85]: Роман был женат на его сестре, а на сестре Романа, в свою очередь, женился вторым браком старший брат Игоря, Олег Святославич (рис. 3).

Другой же, Владимир Ярославич, наследник могущественнейшего галицкого дома, был братом матери самих княжичей, жены Игоря. Иными словами, весьма вероятно, что вопреки общей династической традиции первенец Игоря Новгород-Север-ского стал Владимиром в честь дяди по матери, а его младший брат – Романом в честь мужа одной своей тетки и брата другой (рис. 4).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: