Геннадий Коваленко - Очерки по истории станицы Митякинской и Тарасовского района. Преданья старины далёкой

- Название:Очерки по истории станицы Митякинской и Тарасовского района. Преданья старины далёкой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448512391

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Коваленко - Очерки по истории станицы Митякинской и Тарасовского района. Преданья старины далёкой краткое содержание

Очерки по истории станицы Митякинской и Тарасовского района. Преданья старины далёкой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так, в резолюции Областного войска Донского распорядительного комитета по земским делам от 1 июня 1910 г. сообщалось, что по ходатайству Усть-Медведицкого окружного распорядительного комитета по земским делам было дано разрешение выдать из общественного хлебного магазина Раздорской станицы вдове казака этой станицы Марии Романовской в виду бедственного ее положения одну четверть два четверика ржи в безвозвратное пособие на продовольствие. Причем в резолюции подчеркивалось, что выданное количество хлеба должно быть пополнено станичным обществом из нового урожая. В том же 1910 г. по просьбе нуждающихся казаков Сиротинской станицы Второго Донского округа Области войска Донского и ходатайства станичного сбора, войсковой распорядительный комитет по земским делам дал разрешение на выдачу казакам хлеба из общественного хлебного магазина. Каждый ив нуждающихся получал на продовольствие в безвозвратное пособие по одной мере ржи.

Кроме этого, как уже говорилось выше, все станичные общества были обязаны иметь в наличных деньгах и в кредитных учереждениях деньги продовольственного капитала. Которые предназначались для закупок хлеба в других регионах при исчерпании хлебных магазинов. В различные годы, каждое домохозяйство вносило в станичный продовольственный капиталл от 15 до 20 коп. на одну душу. Деньги вносились так же с рассрочкой.

Статистических данны о состоянии хлебного и продовольственного капиталов станицы Митякинской нет. А потому будут приведены статистические данные по всему Донецкому округу за ряд лет.

Так на 1 января 1882 года в Донецком округе имелось 195 хлебных магазинов. В них на лицо имелось 25006 четвертей хлеба, в ссудах и недоимках 55809 четвертей, всего 77,552 руб. Что составляло примерно 0,7 четверти хлеба на душу населения. Продовольственный капитал в наличных деньгах и в кредитных учереждениях составил 11262, 65 руб, в долгах и недоимках было 17795,47 руб., итого 29058,12 руб.

К 1 января 1908 года в округе имелось всего 282 хлебных магазина. В них находилось на лицо 13781 четверти хлеба. Ещё 209328 четверти были в ссудах и недоимках, всего было 223109 четверти хлебного капитала. Что составляла в пересчёте на одну душу населения около 0,8 четвертей хлеба. Продовольственный капитал в наличных и в кредитных учереждениях составлял 36212,28руб. В долгах числилось 101849,46 руб., итого 138061,74 руб. Или около 50 коп. на одну душу войскового населения округа.

К 1 января 1913 года в округе имелось всего 291 хлебный магазин. В них находилось на лицо 37235 четверти хлеба. Ещё 114910 четверти были в ссудах и недоимках, всего было 152107 четверти хлебного капитала. Что составляло около 0,3 четвертей хлеба на одну душу войскового населения. Продовольственный капитал в наличных и в кредитных учереждениях составлял 57796,74 руб. В долгах числилось 26070,78 руб., итого 83867,52 руб. Или около 29 коп на одну вдушу войскового населения.

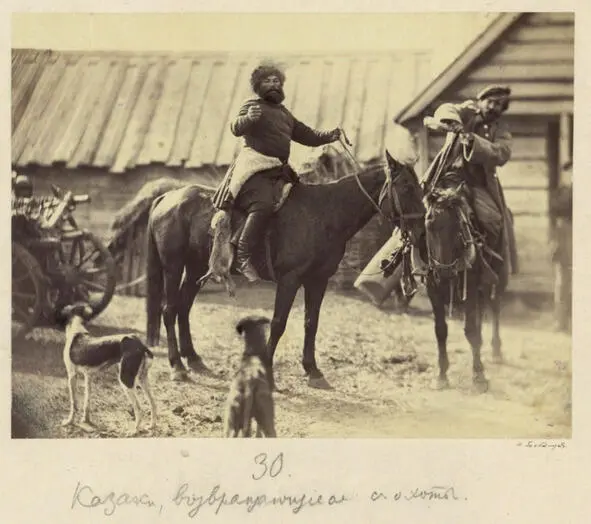

Охота

Охота в станице Митякинской являла собой скорее забаву, чем способ проитания. В митякинских, окаймленных камышом и чаканом лесных озёрах, по многочисленным речкам, в изобилии водились дикие ути и гуси, встречались лебеди. Весной и осенью озера и речки кишели от пролетной птицы. Чем ближе подъезжал к ним охотник, тем явственнее и громче слышался гул бесчисленных голосов: звучный крик лебедей, неугомонное, летящее со всех сторон кряканье зеленоголовых селезней. От выстрелов тучами срывались и, помотавшись недолго, снова плюхалисьв воду.

В степях, по большей части ещё не распаханных человеком, большом количестве встречались лисицы, волки, байбаки и зайцы. Особенно много было этих последних. В суровые зимы и глубокие снега казаки в две-три лунные ночи стреляли сотни этих грызунов «на приманку», разбрасывая небольшие кучки сена у «заседки», на которые набрасывались голодные животные. Когда то, важным промысловым видом пушных зверей в юрте ст. Митякинской был байбак. Мех, которого высоко ценился и шел на изготовление одежды и шапок, а жир употреблялся как лекарство. У калмыков, не столь давних обитателей Донецкого округа, шкурки сурков прежде использовались в качестве денег. Все путешественники прошлого, оставившие после себя труды и записки, единодушно говорили о бесчисленном множестве сурков в наших местах. Еще в начале 19 века их шкурки в большом количестве поступали с Дона на ярмарки Украины, где скупались польскими торговцами. Исчезновение сурков связано в основном с распашкой целины.

Из степной пернатой дичи много было дроф или дудаков, стрепетов, серой куропатки и перепелов… Дрофы и стрепеты к осени собирались в громадные стаи. Стрепеты в эту пору высыпали на толоки и окраины степей к выгонам, составляли сборища в сотни и тысяч особей. В воздухе расстилалась длинная и широкая белая пелена, когда поднимались эти стаи и перелетали с места на место. На зиму стрепеты улетали, а дрофы, оставаясь в стаях, часто сотнями становились добычею жадного человека. Существовал особый вид охоты – по сути дела бойни, о которой теперь редко кто из жителей станицы митякинской и окрестных хуторов имеет представление. Бывали случаи, когда обледеневших и не могших летать в гололедку дроф казаки загоняли сонями со степей к себе во дворы и здесь их резали, замораживали и солили…

Возвращение с охоты

Дрофа-дудак и стрепет совсем исчезли из наших степей. Серая куропатка местами вывелась, а местами плодится в небольших количествах. Перепела перестали быть той сорною птицею, которой срезали косари головы косами при сенокошении и которых давили часто ногами неуклюжие волы или зашибали кнутом их хозяева. Попытки сохранить природное богатство предпринимались ещё в царское время.

Руководствуясь мнением Министерства внутренних дел и императора, Министерство Государственных Имуществ, в 1889 году, проектировало на все попроды дичи, кроме глухарей и тетеревей (самцов), запретить охоту с 1-го марта по 15-е июля. «Назначение срока, в период от 1-го марта по 15 июля, для производства дозволенной весенней охоты, а также определение сроков, в период от 15-го июля по 1-е марта, для начала и окончания охоты на ту или другую породу зверей и птиц, предоставить: в губерниях, входящих в состав генерал-губернаторств, герерал-губернаторам, в области Войска Донского – войсковому наказному атаману, в Кавказском крае – главноначальствующему гражданской частью на Кавказе, в прочих же губерниях и областях- губернаторам и начальникам областей».

Промысловое значение охоты в станице Митякинской пришло в упадок ещё в конце-начале 18 – 19 веков. С 16 же века, до середины 18 и даже позже, многие казаки занимались гулебным промыслом. Собравшисьв небольшие ватаги, казаки-гулебщики (охотники) уходили далеко от своих станиц на Хопер, Медведицу, Иловлю, выезжали в степи, где охотились по два-три месяца. Таких охотников ещё называли «камышатниками». Зайцев, волков и лисиц били во время охоты нагайками, сохраняя порох. Если зайцев и лисиц били обычными нагайками, то в охоте на волков использовались особые, более тяжёлые нагайки – «волчатники», как их называли. Тарпанов (диких лошадей) ловили арканами, куланов отстреливали. Но лучшей добычей считалась выдра – поречина, чей мех высоко ценился. В 18 веке, казаки-гулебщики, уходя за пределы своего юрта, были обязаны иметь паспорт от станичного атамана, с указанием, куда и зачем он отправляется. Ниже приводится текст такого паспорта, выданный казаку Митусову станичным атаманом Филипповым:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: